自工業革命以來,人類社會以前所未有的速度擴張,科技的進步帶來了物質生活的富裕,卻也讓我們對自然環境的索求與衝擊,遠遠超過了地球生態系統的涵容與復原能力。

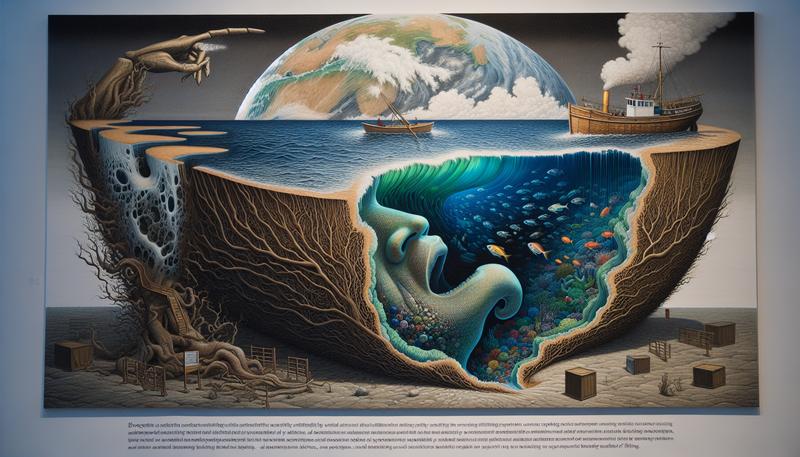

我們正處於一個歷史的轉捩點,面臨著聯合國所定義的「地球三重危機」(Triple Planetary Crisis):氣候變遷、污染與生物多樣性喪失。這些問題環環相扣,從整個世界的大氣到深海,從偏遠雨林到我們居住的城市,無一倖免。

本文旨在深入剖析環境問題的定義與類型,探討其背後由人類活動所造成的根本成因,並結合全球性挑戰與台灣在地的具體課題,最終提出從政府、社會到個人的多層次行動路徑,期能為邁向永續的未來提供一份詳盡的藍圖。

何謂環境問題?定義與類型

環境問題,廣義上指的是因人類活動或自然變動,導致生態系統的結構與功能遭到破壞,從而對生物(包括人類自身)的生存與福祉構成威脅的現象。當環境的損害超過其自我修復的閾值,便會引發嚴重的生態問題;若此趨勢持續,甚至可能導致生態系統的全面崩潰。這些問題的核心,是人類的經濟社會體系與地球有限的生態承載力之間的深刻矛盾。

當前的環境挑戰複雜多樣,大致可歸納為以下幾個主要類型:

- 氣候變遷 (Climate Change): 這是當前最緊迫的全球性議題,也可稱為氣候變化。人類大量燃燒化石燃料、進行工業生產與砍伐森林,所造成的溫室氣體排放,導致大氣中溫室氣體(如二氧化碳、甲烷)濃度急劇上升。這引發了全球暖化,進而導致海平面上升、極端天氣事件(如熱浪、乾旱、暴雨)頻率與強度增加,嚴重衝擊全球的糧食安全、水資源與人類居住環境。

- 各式公害污染 (Pollution): 污染是環境問題中最直接的表現形式。

- 空氣污染: 來自工廠、交通工具排放的懸浮微粒、硫氧化物、氮氧化物等,不僅危害人體呼吸系統健康,更引發酸雨,腐蝕建築、破壞森林與土壤。

- 水污染: 工業廢水、未經處理的生活污水、農業活動中的農藥與化肥逕流,污染了河川、湖泊與地下水,威脅飲用水安全,並導致水體優養化,引發「紅潮」等生態災難。據聯合國調查,部分國家如墨西哥的河川污染已極為嚴重。

- 海洋污染: 海洋成為陸地污染的最終承受者。為提升世界對海洋重要性的認知,聯合國在1995年的大會中將1998年訂為國際海洋年。然而每年數以億噸計的塑膠垃圾、工業廢料、廢油仍被排入海洋,形成觸目驚心的「塑膠濃湯」,嚴重威脅海洋生物的生存。

- 土壤污染與有毒廢棄物: 重金屬、化學廢料等毒性物質的不當棄置滲入土壤,污染農作物(如台灣曾發生的「鎘米」事件),並透過食物鏈累積在生物體內,對生態與人體健康構成長期威脅。

- 環境退化 (Environmental Degradation): 指生態系統品質的持續下降。

- 生物多樣性喪失: 由於棲息地破壞、過度開發、污染與氣候變遷,全球物種正以前所未有的速度滅絕,科學家稱之為「第六次大滅絕」,這動搖了生態系統的穩定性與韌性。

- 森林砍伐: 特別是擁有「地球之肺」美譽的熱帶雨林,因商業伐木、開墾農地(如種植棕櫚油、牧牛)而迅速消失,不僅釋放大量二氧化碳,也摧毀了無數物種的家園。

- 土地退化與沙漠化: 過度放牧、不當的農業操作、濫墾濫伐導致土壤侵蝕、鹽鹼化,使大片土地失去生產力,逐漸變為荒漠,使許多植物無法生長,加劇了糧食危機與貧窮問題。

- 資源枯竭 (Resource Depletion): 指自然資源的消耗速度超過其再生能力。例如,沿海地區因養殖漁業超抽地下水導致地層下陷;全球性的過度捕撈使許多商業魚種數量銳減,海洋生態失衡。

台灣的環境課題:島嶼的挑戰與反思

台灣作為一個人口稠密、經濟高度發展的海島,其獨特的地理環境與發展歷程,使其面臨著格外嚴峻且複雜的環境挑戰。這些問題遍佈全島,從高山到離島,各有其 spezifische manifestations。

- 高山地區的創傷:台灣的山地是重要的水源涵養區與生物多樣性熱點。然而,橫貫公路等交通路線的開闢,雖改善了原住民生活,卻也引入了過度的農業(如高山茶園、溫帶水果)、觀光開發與非法資源掠奪。這些在山坡地帶的活動所造成的森林砍伐、土壤嚴重沖蝕、山崩與土石流頻發,不僅破壞了山區景觀,更直接威脅到水庫的壽命與中下游平原地區的供水安全。

- 淺山丘陵與平原的壓力: 此區是台灣人口與產業最集中的地帶,承受著最大的開發壓力。農業上,農藥與化學肥料的濫用,不僅污染水源與土壤,更曾引發如「老鷹想飛」紀錄片中所揭示的,因毒鳥用的農藥導致黑鳶等猛禽瀕臨滅絕的生態危機。工業與都市發展則帶來了空氣、水質、噪音與廢棄物污染,歷史上的「鎘米」、「綠牡蠣」事件,便是工業污染危害人民民生的慘痛教訓。

- 沿海地區的困境:台灣綿長的海岸線,承載著發電廠、工業區、港口與養殖漁業等重要經濟活動。然而,大型海岸工程(如消波塊、突堤)改變了自然沙源的平衡,導致許多美麗的沙灘正快速流失;火力與核能發電廠的溫排水,則造成墾丁等海域的珊瑚白化;西南沿海地區,養殖漁業長期超抽地下水,已造成顯著的地層下陷,使得海水倒灌、土地鹽鹼化問題日益嚴重,加劇了水患的威脅。

- 海洋的悲歌與塑膠的夢魘: 四面環海的台灣,海洋保育議題至關重要。然而,過去三十年,沿近海漁獲量已銳減超過50%,過度捕撈的壓力顯而易見。此外,塑膠污染問題尤為突出,從海龜鼻孔拔出吸管的震撼影片,到人類胎盤中發現塑膠微粒的研究,都警示著塑膠垃圾已無所不在。淨灘活動雖能治標,但源頭減塑才是根本的環保行動。

- 離島的隱憂: 離島地區如澎湖、蘭嶼等,雖以觀光為主要產業,但觀光人潮也帶來了垃圾處理與水污染的壓力。特別是蘭嶼,長期作為核廢料的貯存場,其潛在的環境風險與對當地原住民族群造成的環境正義問題,至今仍是待解的難題。

邁向永續:解決方案與行動路徑

面對盤根錯節的環境問題,單一的解決方案已然不足,各種環保行動的整合勢在必行。必須從政府、社會到個人,建立一個多層次、跨領域的行動體系。

環境問題應對策略總覽

| 環境問題 (Environmental Issue) | 主要成因 (Main Causes) | 解決路徑 (Solution Pathways) |

|---|---|---|

| 氣候變遷 (Climate Change) | 燃燒化石燃料、森林砍伐、工業排放、集約化農業 | 能源轉型(發展再生能源)、提升能源效率、推動循環經濟、植樹造林與森林保育、遵守國際氣候協議(如巴黎協定)、發展永續交通 |

| 水污染 (Water Pollution) | 工業廢水、農業逕流(農藥、肥料)、生活污水、畜牧業廢水 | 興建並升級污水處理設施、推動友善與有機耕作、立法管制污染排放、保護河川與濕地生態系統 |

| 塑膠污染 (Plastic Pollution) | 一次性塑膠製品過度使用、廢棄物管理不當、缺乏回收誘因 | 推行源頭減量政策(限塑、禁塑)、發展生物可分解替代材料、完善分類回收與再利用體系、推廣裸賣與無包裝商店 |

| 生物多樣性喪失 (Biodiversity Loss) | 棲息地破壞與破碎化、過度開發、外來種入侵、污染、氣候變遷 | 擴大並有效管理自然保護區、建立生態廊道連結破碎棲地、發展生態友善農業、嚴格打擊非法盜獵與野生動物貿易 |

| 土地退化與沙漠化 (Land Degradation & Desertification) | 過度放牧、不當灌溉導致鹽鹼化、濫墾濫伐、都市擴張 | 推廣永續土地管理與輪耕、加強水土保持工程、進行大規模植被恢復計畫、合理規劃土地利用 |

行動層次

1. 政府與法規層面:

政府是環境治理的關鍵角色,每個國家的政策都至關重要。

- 健全環境法規: 制定並嚴格執行涵蓋空氣、水、土壤、廢棄物等各面向的污染防治法規,並透過課徵「污染稅」等經濟手段,將環境成本內部化,以提升整體環境品質。

- 落實環境影響評估(EIA): 確保所有重大開發計畫在決策前,都經過科學、透明的環境後果評估,並納入公眾參與,從源頭預防環境破壞。

- 推動永續發展政策: 積極發展再生能源、綠色運輸,並透過政策引導產業轉型,邁向循環經濟。

2. 社會與組織層面:

公民社會是推動變革的重要力量。

- 環保運動與組織: 非政府組織(NGO)在全球與地方層面扮演監督、倡議與教育的角色,提升公眾意識,向政府與企業施壓。

- 深化環境教育: 將環境議題融入各級教育,培養國民的環保意識與生態素養,使其從小了解人與自然的依存關係。

- 實踐環境正義: 關注環境危害分配不均的問題,確保弱勢與邊緣化社區(如原住民部落、貧困地區)不再不成比例地承受污染與開發的惡果。

3. 個人層面:

個人的選擇匯集起來,就是巨大的改變力量,行動應從個人與家庭開始。

- 力行綠色消費: 在日常生活中做出有意識的選擇,例如優先購買在地、當季的有機農產品、支持永續海鮮、拒絕購買過度包裝的商品與快時尚產品。

- 實踐源頭減廢: 自備環保杯、餐具、購物袋,力行垃圾分類與資源回收,將「清淨在源頭」的理念內化為生活習慣。

- 節能減碳生活: 隨手關燈、選擇節能家電、多搭乘大眾運輸工具或騎自行車,從食衣住行育樂各方面減少自己的碳足跡。

- 積極公民參與: 關注環境新聞,參與公共政策的討論,支持致力於環境保護的民意代表與組織。

常見問題 (FAQ)

Q1: 在眾多環境問題中,哪一個是最嚴重的?

A1: 很難斷言哪一個「最」嚴重,因為氣候變遷、污染和生物多樣性喪失這「三重危機」是高度關聯、相互加劇的。例如,氣候變化加劇了乾旱(水資源問題)和物種滅絕(生物多樣性喪失);而塑膠污染不僅危害海洋生物,其生產過程的溫室氣體排放也相當可觀。因此,應將它們視為一個整體的系統性危機,需要採取整合性的解決方案。

Q2: 面對如此龐大的全球性問題,個人的努力真的有意義嗎?

A2: 絕對有意義。個人的行動雖然微小,但能產生巨大的漣漪效應。首先,個人的消費選擇可以直接影響市場,當足夠多的人選擇永續產品時,就能引導企業改變生產方式。其次,個人的生活方式改變(如減塑、節能)能匯集成可觀的總量效益。最後,積極的個人行動能形成社會氛圍,提高公眾意識,進而建立起要求政府和企業採取更大規模行動的政治意願。

Q3: 為什麼台灣的環境問題特別複雜?

A3: 台灣環境問題的複雜性源於幾個因素的疊加:(1) 高人口密度與地狹人稠: 有限的土地上承載著高度的經濟活動與居住需求,使得開發與保育的衝突格外尖銳。(2) 海島型生態系統: 島嶼生態系通常較脆弱且獨特,對外來幹擾(如外來種、污染)的抵抗力較弱。(3) 地理位置: 位於板塊交界處,地震頻繁,地質脆弱;同時位處颱風路徑上,極端降雨易引發土石流等複合式災害。(4) 快速的工業化歷程: 在追求經濟成長的過程中,早期對環境保護的忽視留下了許多污染與破壞的後遺症。

Q4: 何謂「環境正義」(Environmental Justice)?

A4: 環境正義是一種社會運動與理念,核心主張是「無論種族、膚色、國籍或收入,所有人民都應在環境法律、法規和政策的制定、實施和執行方面,得到公平的待遇和有意義的參與」。它關注的是環境風險與利益分配不公的現象,例如,垃圾掩埋場、焚化爐、高污染工廠等嫌惡設施,往往不成比例地設置在貧窮或少數族裔社區附近,使這些弱勢群體承受了最大的環境與健康代價。追求環境正義,就是要糾正這種不公平的現象。

總結

我們所處的時代,環境問題已不再是遙遠的議題,而是每日都在上演的現實。從全球暖化引發的氣候災難,到台灣本土面臨的土地開發與生態保育衝突,每一個問題都深刻地提醒我們:地球只有一個,永續發展是唯一的出路。

挑戰雖然艱鉅,但希望依然存在。這份希望,根植於科學的認知、政策的革新、社會的覺醒,以及每一個人的行動意願。我們必須從過去掠奪式、線性的發展思維中徹底轉變,學習與自然和諧共存,將環境保護視為共同的責任而非額外的負擔。

唯有透過全球思考,在地行動,世界各國攜手合作,我們才能修復滿目瘡痍的家園,為自己也為後代子孫留下一個得以安身立命的永續未來,而此文希望能為此提供一份參考。