在熱力學的廣闊領域中,「比熱容」(Specific Heat Capacity),簡稱「比熱」,是一個描述物質熱特性的核心物理量。它量化了物質吸收或釋放熱量時,自身溫度變化的難易程度。無論是工程師設計散熱系統、化學家計算反應熱,還是地理學家分析氣候變遷,甚至我們在日常生活中理解為何沿海地區溫差較小,都離不開對「比熱」這一概念的應用。

然而,要精確地運用比熱進行計算,首要之務便是掌握其「單位」。比熱的單位牽涉到不同的物理量系統,如國際單位制(SI)和公分-克-秒制(CGS),這常使初學者感到困惑。

本文旨在深入解析比熱的各種單位,從其基本定義與物理原理出發,詳細介紹焦耳(Joule)與卡路里(Calorie)兩種主要的能量單位,闡明它們在不同單位制下的組合與換算,並提供詳盡的物質比熱參考數據與功能說明,幫助讀者建立清晰而完整的知識體系,並理解其價值所在。

比熱的核心定義與物理公式

要理解比熱的單位,必須先回到它的根本定義。

定義:

比熱容(符號為 c 或 s)在數值上等於單位質量的某種物質,在溫度升高或降低一個單位溫度(1 K 或 1°C)時,所吸收或放出的熱量。

這個定義直接導出了計算熱量的基本公式:

Q = m · c ·Δ T$

其中:

- Q 代表物質吸收或放出的熱量(Heat Energy),也就是吸收的熱量。

- m 代表物質質量(Mass)。

- c 代表該物質的比熱容(Specific Heat Capacity)。

- ΔT 代表溫度的變化量(Temperature Change),即末溫(t2)減初溫(t1)。

為了從公式中直接看出比熱的單位結構,我們可以將其重新排列,以 c 為主體:

c = Q/m ·Δ T$

這個關係式清晰地表明,比熱的單位是由「能量單位」除以「質量單位」與「溫度變化單位」的乘積所構成的。根據所選用的單位系統不同,便會產生不同的比熱單位。

國際單位制(SI)中的比熱單位:J/(kg·K)

在現代科學研究與國際工程標準中,國際單位制(The International System of Units, SI)是通用語言。在SI制中,各物理量的基本單位如下:

- 熱量 (Q): 單位是焦耳(Joule, J)。焦耳是能量的標準單位,與功的單位相同。

- 質量 (m): 單位是千克(Kilogram, kg)。

- 溫度變化 (ΔT): 單位是克耳文(Kelvin, K)。克耳文是熱力學溫標的單位。

將這些單位代入比熱的公式 c = Q / (m ·ΔT),我們便能得到比熱在SI制中的標準單位:

SI Unit of c = J/kg·K

這個單位讀作「焦耳每千克克耳文」。

一個重要的觀念:克耳文(K)與攝氏度(°C)在溫度變化上的等價性

雖然克耳文溫標(絕對溫標)和攝氏溫標的零點不同(0 ^∘C = 273.15 K),但它們的刻度間距是完全相同的。這意味著溫度的「變化量」在兩個溫標下是相等的。例如,高溫物體溫度從 10 ∘C 上升到 11 ∘C,變化量 ΔT = 1 ∘C;這相當於從 283.15 K 上升到 284.15 K,變化量 ΔT = 1 K。

因此,在處理涉及溫度「變化」的比熱計算時,以下兩個單位是完全等價且可以互換的:

J/(kg · K) ≡ J/(kg · ∘ C)

例如,液態水的比熱為 4186 J/(kg·K)。其物理意義是:使1千克(kg)的水,溫度升高1克耳文(K)或1攝氏度(°C),需要吸收 4186 焦耳(J)的熱能。

公分-克-秒制(CGS)與卡路里單位:cal/(g·°C)

在SI制普及之前,以及在今日的某些教學領域(如國中理化、基礎化學)和食品營養學中,基於卡路里(Calorie, cal)的CGS單位制仍被廣泛使用。這個系統的設計非常直觀,因為它的能量單位是基於水的特性來定義的。

- 熱量 (Q): 單位是卡路里(calorie, cal)。1卡路里的原始定義為:在標準大氣壓力下,將1克(g)的純水從 14.5 ∘C 升高至 15.5 ∘C 所需的熱量。在教學上,通常簡化為「使1克的水溫度升高 1 ^∘C 所需的熱量」。

- 質量 (m): 單位是克(gram, g)。

- 溫度變化 (ΔT): 單位是攝氏度(degree Celsius, °C)。

將這些單位代入比熱公式,得到CGS制下的單位:

CGS Unit of c = cal/g· ∘C

這個單位讀作「卡每克攝氏度」。

根據卡路里的定義,我們可以立即知道液態水的比熱在CGS制下恰好為:

c_water = 1 cal/(g·∘C)

這個簡潔的整數值,使得CGS制在入門教學中非常受歡迎,特別是在解釋液體比熱概念時。

單位換算與混合單位

要在SI制與CGS制之間自由轉換,關鍵在於理解焦耳與卡路里的換算關係,這也被稱為「熱功當量」。

能量換算:

1 cal≈ 4.184 J (有時也使用 4.186 或 4.2 作為近似值)

比熱單位換算:

我們可以從水的比熱出發,提供一個將 1 cal/(g·^∘C) 轉換為SI單位的例子:

c = 1 cal/g· ∘C

將分子和分母的單位分別替換:

- 分子:1 cal ≈4.186 J

- 分母:1 g = 0.001 kg

代入後得到:

c = 4.186 J/0.001 kg· ∘C = 4186 J/kg· ∘C由於 Delta T 在 °C 和 K 上等值,所以:c = 4186 J/(kg·K)

這個推導過程完美解釋了為何水的比熱值在兩個單位制下,會是 “1” 和 “4186” 這兩個看似差異巨大的數字。

混合單位系統:

在一些工程數據手冊中,可能會出現如 J/(g·°C) 這樣的混合單位。這同樣可以輕易換算。以上述水的比熱為例:

c = 4.186 J/(g·∘C)要將其轉換為標準SI單位,只需將分母的克(g)換成千克(kg):c = 4.186 J/g ·∘C ×1000 g/1 kg = 4186 J/kg ·∘C

因此,換算口訣為:從 J/(g·°C) 換到 J/(kg·°C),數值乘以 1000。

常見物質比熱容參考表

下表整理了來自維基百科及其他技術資料的數據,列出了一些常見物質在不同單位制下的比熱容值。在比較不同種類物質的比熱時,瞭解其物理特性如密度亦相當重要。例如,在穩定的熱源下加熱時間t=10分鐘後,比熱較小的物質溫度上升更快。請注意,比熱會隨溫度和壓力變化,此表為標準狀況下的約略值。

| 物質 (Substance) | 化學符號/成分 | 相態 (Phase) | 比熱容 (J/(kg·K) 或 J/(kg·°C)) | 比熱容 (cal/(g·°C)) |

|---|---|---|---|---|

| 水 (Water) | H₂O | 液態 (Liquid) | 4186 | 1.000 |

| 冰 (Ice) | H₂O | 固態 (Solid, 0°C) | 2060 | 0.492 |

| 水蒸氣 (Steam) | H₂O | 氣態 (Gas, 100°C) | 1850 | 0.442 |

| 空氣 (Air) | 混合物 | 氣態 (Gas) | 1012 | 0.242 |

| 氫 (Hydrogen) | H₂ | 氣態 (Gas) | 14300 | 3.418 |

| 氦 (Helium) | He | 氣態 (Gas) | 5193 | 1.241 |

| 乙醇 (Ethanol) | C₂H₅OH | 液態 (Liquid) | 2440 | 0.583 |

| 鋁 (Aluminum) | Al | 固態 (Solid) | 900 | 0.215 |

| 鐵 (Iron) | Fe | 固態 (Solid) | 444 | 0.106 |

| 銅 (Copper) | Cu | 固態 (Solid) | 385 | 0.092 |

| 金 (Gold) | Au | 固態 (Solid) | 129 | 0.031 |

| 鉛 (Lead) | Pb | 固態 (Solid) | 128 | 0.031 |

| 銀 (Silver) | Ag | 固態 (Solid) | 235 | 0.056 |

| 汞 (Mercury) | Hg | 液態 (Liquid) | 140 | 0.033 |

| 玻璃 (Glass) | 混合物 | 固態 (Solid) | ~840 | ~0.200 |

| 花崗巖 (Granite) | 混合物 | 固態 (Solid) | ~840 | ~0.200 |

| 沙 (Sand) | SiO₂等 | 固態 (Solid) | ~830 | ~0.198 |

| 木材 (Wood) | 混合物 | 固態 (Solid) | ~1700 | ~0.406 |

| 橡膠 (Rubber) | 聚合物 | 固態 (Solid) | ~1700 | ~0.406 |

從表中可以觀察到:

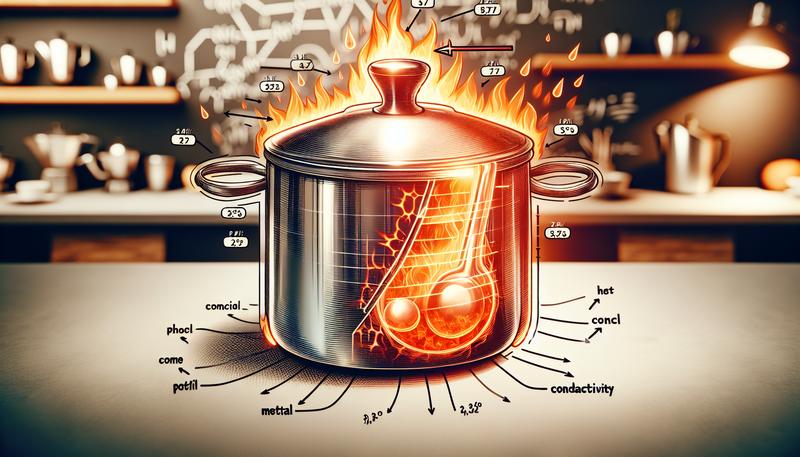

- 水的比熱極大: 在常見物質中,液態水的比熱容鶴立雞羣,吸收或釋放大量熱能而溫度變化相對較小。這也是水能有效調節溫度的原因,其散熱功能被廣泛應用於汽車引擎和工廠機具的冷卻系統,以及電腦CPU的水冷散熱(透過水泵驅動水流);其保溫功能則體現在熱水保暖袋等產品中。

- 金屬比熱普遍較小: 這意味著金屬吸熱後升溫快,放熱後降溫也快。這也是鍋具多為金屬製的原因,因為其熱傳導性能好;而鍋柄常使用木頭或塑膠等比熱較大的材料,以防止燙手。此類消費性產品的設計充分考量了不同物質的比熱特性。

- 物質狀態影響比熱: 同樣是H₂O,液態、固態和氣態的比熱為顯著不同。這也說明瞭比熱是與物質狀態相關的物理量。

常見問題 (FAQ)

Q1: 比熱容 (specific heat capacity) 和熱容 (heat capacity) 的單位有何不同?

A: 這是兩個極易混淆的概念。

比熱容 (c) 是物質的內在屬性,指「單位質量」的物質,其單位為 J/(kg·K) 或 cal/(g·°C)。

熱容 (C) 指的是「整個物體」升高單位溫度所需的熱量,其定義為 C = m ·c。例如,一個金屬塊的熱容與其質量成正比。它的單位中沒有質量項,為 J/K 或 cal/°C。例如,一壺水的熱容(或稱熱容量)大於一杯水的熱容,但它們的比熱容是相同的。

Q2: 為什麼 J/(kg·K) 和 J/(kg·°C) 可以互換使用?

A: 因為比熱的定義中涉及的是「溫度變化量」(ΔT),而非絕對溫度值。溫標上,克耳文(K)和攝氏度(°C)的每一度「間隔」大小是完全一樣的。所以,溫度變化 1 K 和溫度變化 1 ^∘C 是完全相同的物理量,因此在公式中可以互換。

Q3: 為什麼水的比熱在不同單位下會是 1 和約 4200 這兩個截然不同的數值?

A: 這個問題的答案完全取決於能量單位的定義。

1 cal/(g·°C):這個值是 “1” 是因為「卡路里」這個單位當初就是根據水的特性來定義的。

4186 J/(kg·K):這個值是 “4186” 是因為「焦耳」是從力學(功和能)中定義的標準能量單位。這個數值反映了熱能與機械能之間的轉換關係(熱功當量),以及質量單位從克到千克的轉換(乘以1000)。

Q4: 在進行熱量計算時,我應該優先使用哪個單位?

A: 最佳實踐是遵循題目或所在領域的慣例,並保持單位一致性。在不同的情況下,選擇合適的單位能簡化計算。

如果題目給定的比熱單位是 cal/(g·°C),例如計算將高溫金屬塊投入杯中的水中*後的平衡溫度,那麼您的質量應使用克(g),溫度使用攝氏度(°C),計算出的熱量結果就是卡路里(cal)。

如果給定的單位是 J/(kg·K),那麼質量應使用千克(kg),溫度使用克耳文或攝氏度(因為是ΔT),計算出的熱量結果就是焦耳(J)。

在任何計算開始前,先檢查並統一所有物理量的單位,是避免錯誤的不二法門。

總結

掌握比熱的單位是進行一切熱學計算的基礎。本文詳細梳理了比熱單位的來龍去脈,我們可以總結出以下幾個核心要點:

- 單位源於定義:比熱單位 c = Q / (m ·ΔT) 的結構,直接反映了其物理定義,熱量需要透過介質傳遞。

- 兩大主流系統:

- SI制:以 J/(kg·K) 為標準,是科學界和工程界的通用單位,其中 J/(kg·K) 與 J/(kg·°C) 可等價使用。

- CGS制:以 cal/(g·°C) 為單位,因其與水的特性直接掛鉤而非常直觀,常用於教學和特定領域。

- 換算之橋:焦耳與卡路里的換算關係(1 cal ≈4.184 J)是連接兩個系統的關鍵橋樑,由此推導出水的比熱值分別為 1 和約 4186。

- 一致性是關鍵:在解決任何熱量計算問題時,必須確保所有物理量的單位都在同一個系統內,避免將不同系統的單位混用而導致計算錯誤。這一點對於開發相關產品的工程師尤為重要。

理解了這些單位的本質與換算邏輯後,無論面對何種形式的數據或問題,讀者都能夠遊刃有餘地進行分析與計算,真正將比熱這一重要概念應用於實踐之中。