在台灣的街頭巷尾,無論是都市叢林還是鄉間小徑,流浪貓狗的身影已成為日常景象。這個盤根錯節的議題,不僅牽動著無數生命的福祉,更深刻影響著社區安寧、公共衛生乃至脆弱的本土生態。面對收容所量能飽和與「零撲殺」政策的現實,TNR(Trap-Neuter-Return,誘捕-絕育-回置)作為一種處理方式,被廣泛推行與討論,希望能有效管理流浪動物數量。

然而,TNR究竟是什麼?它從何而來,又希望解決什麼流浪狗問題?從人道的初衷出發,它在台灣的實踐中取得了哪些成果,又面臨著何等嚴峻的挑戰與爭議?本文將從TNR的核心概念、執行細節、正反論點到根本的源頭管理,進行一次全面而深入的探討。

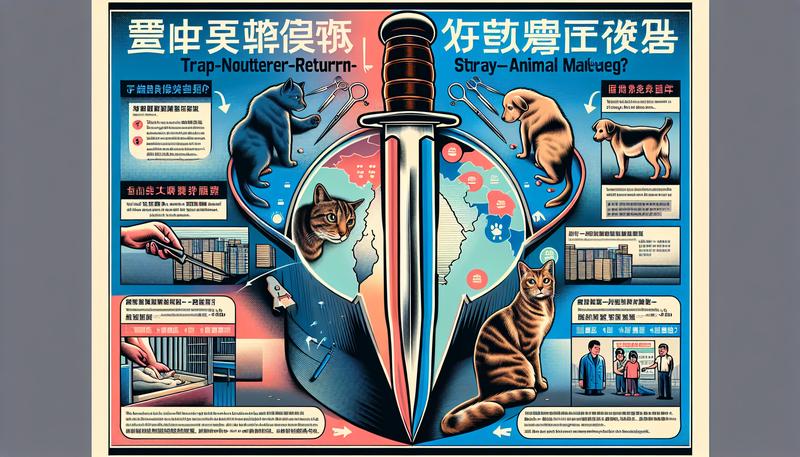

一、TNR 與 TNVR 的核心概念:人道管理的起源

TNR是「Trap-Neuter-Return」的縮寫,中文譯為「誘捕、絕育、回置」。這套流程的核心精神在於,以人道方法介入流浪動物的繁殖循環:

- 誘捕 (Trap): 使用人道的誘捕籠,捕捉特定區域內的流浪貓犬。

- 絕育 (Neuter): 將捕捉到的動物送往合作的動物醫院,由專業獸醫師進行絕育手術(雄性結紮、雌性摘除卵巢子宮)。

- 回置 (Return): 動物在手術後經過短暫的休養,待傷口穩定後,再將牠們放回到原本熟悉、賴以為生的原生區域。

在此基礎上,考慮到狂犬病等「人畜共通傳染病」的防疫需求,衍生出了TNVR,即「Trap-Neuter-Vaccinate-Return」(誘捕、絕育、注射疫苗、回置),在絕育手術的同時,為動物注射狂犬病疫苗,增加一道公共衛生防線。

TNR的出現,是為了取代傳統無效的「圍捕、撲殺」模式。過往的經驗顯示,單純的移除或撲殺會造成「真空效應 (Vacuum Effect)」。當一個地區的動物被清空,其原有的食物和生存資源便會吸引周邊區域的流浪動物迅速移入,填補這個權力真空,因為缺乏競爭者而繼續繁殖。這種做法不僅造成動物極大的痛苦與恐懼,也陷入了「高死亡率、高繁殖率」的惡性循環,無法有效控制的流浪犬貓數量。

因此,TNR的支持者認為,讓狗、貓絕育後無法再繁殖的動物回到原地,利用牠們的地域性繼續佔據資源,可以有效阻止新的未絕育動物移入,從而讓該地區的族群數量趨於穩定,並隨著個體自然老去而逐漸下降。

二、TNR/TNVR 的執行流程與實務細節

一套成功的TNR行動,仰賴的是縝密的規劃與社區的通力合作,絕非單純的抓了就紮、紮了就放。

1. 前置作業:溝通與建立信任

- 社區串聯: 執行TNR的成敗,高度依賴對當地環境最熟悉的社區志工,也就是俗稱的「愛爸」、「愛媽」等餵養者。他們長期觀察與餵養,最了解流浪動物的數量、習性、健康狀況與活動範圍。執行前必須與他們充分溝通,才能精準有效地進行誘捕。

- 控制餵食: 為了在誘捕日能順利吸引目標動物,執行團隊會與餵養者協調,建立固定時間、固定地點的餵食模式,並在誘捕前一兩天減少餵食量,增加誘捕籠內食物的吸引力。

- 乾淨餵食: 許多衝突源於餵食造成的環境髒亂。因此,專業的TNR志工、許多社團法人與受過訓練的「街犬友善志工」(如台北市動保處的培訓計畫)會提倡「乾淨餵食」。這意味著使用乾淨的食盆,餵食乾糧或罐頭而非易腐敗的廚餘,並在貓貓狗狗用餐完畢後,立即將食盆與殘渣清理乾淨,維護社區和諧。

2. 誘捕、手術與標記

- 專業誘捕: 使用專業的誘捕籠,在確保動物安全的狀況下進行捕捉。

- 醫療程序: 送至合作的動物醫院,進行絕育手術與疫苗施打(TNVR)。獸醫也會在此時評估動物的健康狀況,若有其他疾病或傷口,會視情況給予治療。

- 剪耳標記 (Ear-tipping): 這是TNR流程中至關重要的一環。為了讓任何人(包括志工、居民、動保處人員)都能在「不接觸、不靠近、不捕捉」的安全距離下,快速辨識該動物是否已絕育,獸醫會在麻醉未退時,剪去動物一邊耳朵的尖端一小角。

- 標準: 目前公認的標準是剪平耳朵頂端約四分之一至三分之一,形成一個清晰的水平切口。這比過去不明顯的V型缺角更容易辨識,避免與打鬥造成的撕裂傷混淆。

- 目的: 唯一的目的就是「標記」,防止動物被重複捕捉、重複麻醉、重複挨刀,這不僅浪費醫療資源,更對動物造成二次傷害。關於公貓剪左耳、母貓剪右耳的說法雖廣為流傳,但並非全國統一的強制性規範,最重要的仍是清晰可辨的標記本身。

3. 回置與後續追蹤

手術完成並休養數日後,志工會將動物帶回原來的棲地回置。之後,仍需由當地的餵養人與志工持續觀察牠們的健康狀況,並回報給相關組織,以利評估TNR的長期成效。

三、支持TNR的論點:預期效益與成功案例

支持者認為,妥善執行的TNR能帶來多方面的好處:

- 改善行為,減少衝突: 絕育後的犬貓,因荷爾蒙影響降低,能大幅減少如「貓叫春」般的發情噪音、為劃定地盤而噴尿、以及狗的攻擊性或因護幼而產生的行為。

- 控制族群,打破循環: 這是TNR最核心的目標。透過阻斷繁殖,從根本上控制新生命的誕生,對於控制流浪貓數量尤其重要。

- 預防疾病,維護公衛: TNVR中的疫苗施打,能有效預防狂犬病等疾病在流浪動物族群中傳播,進而保護人類。

- 成本效益與人道精神: 相較於無止盡的捕捉與長期收容所帶來的高昂成本,TNR被認為是更具成本效益且符合人道方式的管理模式。

成功案例:台南漁光島的蛻變

台南市安平區的漁光里(漁光島)曾是人犬衝突嚴重的指標性地區。2010年時,島上流浪犬隻數量超過80隻,追車、攻擊家畜事件頻傳,居民與愛狗人士關係緊張。經過里長、動保處與居民的多次溝通,最終在2011年達成共識,成立「TNVR示範區」。

他們不僅全面推動TNVR,更設立「漁光毛小孩物語」告示牌,教育民眾與遊客如何辨識已絕育的犬隻,並宣導不隨意餵食。根據台南市動保處的統計,至2015年,島上的流浪狗數量已成功降至50隻以下,且多數已絕育,人犬間的緊張關係也獲得顯著緩解。

四、TNR的重大爭議與現實困境

儘管TNR的初衷良善,且在特定條件下取得成功,但在台灣的普遍實踐中,卻面臨著極其嚴峻的挑戰與來自各方的質疑。這些爭議,甚至讓部分學者與環保人士直指,TNR絕非良方,而是一種迫於無奈的選擇。

1. 執行層面的巨大挑戰

- 「75%黃金門檻」的魔咒: 根據多項科學模型的模擬,TNR若要對一個區域的族群數量產生實質的下降效果,其絕育率必須長期維持在75%至90%以上。若低於此門檻,剩下未絕育的個體繁殖速度,將輕易抵銷絕育的努力。在現實中,要對一個開放區域達到如此高的覆蓋率,並有效控管社區內的貓數量,需要極其龐大且持續的資源投入,實務上困難重重。

- 開放系統的現實: 台灣的社區、鄉鎮並非封閉的島嶼。即使一個里努力達到了高絕育率,周邊地區未絕育的犬貓、民眾惡意棄養的寵物、或是鄉村地區未受管理的「放養犬」後代,都會不斷移入,持續補充族群數量。這使得TNR的努力,時常事倍功半。

- TNVR的「V」難以持續: 狂犬病等疫苗的保護力並非永久,多數需要每年補強。要將同一隻流浪動物再次精準捕捉並施打疫苗,其難度與成本遠高於第一次,導致TNVR的防疫效果可能隨著時間大打折扣。

2. 回置的倫理與生態衝擊

- 動物福祉的假象: 將動物回置,真的是為了牠們好嗎?許多執行TNR的區域本身就是交通繁忙的要道、人類活動頻繁的衝突區。將牠們放回原地,等於是讓牠們繼續暴露在路殺、虐待、疾病與食物短缺的風險中。研究指出,遊蕩犬的年均存活率可能低於50%,其生活品質堪憂。

- 對本土生態的浩劫: 這是TNR最受保育界抨擊的一點。家犬與家貓在本質上是「外來種」。當牠們在野外遊蕩,無論是否絕育,其掠食天性都會對台灣原生的野生動物造成毀滅性打擊。從穿山甲、麝香貓、白鼻心、山羌到珍稀的石虎,無數本土物種的傷亡案件都與遊蕩犬貓的攻擊直接相關。高雄壽山國家自然公園的山羌族群,在短短數年內銳減超過90%,遊蕩犬的攻擊被認為是主因之一。這也引發了「動物保護」(多關注犬貓)與「野生動物保育」之間的深刻矛盾。

3. 「餵食」——善意鋪成的地獄之路?

許多論點直指,不當的、無差別的餵食行為,是TNR成效不彰、流浪動物問題惡化的核心。

- 抵銷絕育效果: 大量的食物供應,會讓一個地區的「環境承載量」虛增,足以養活遠超自然狀態的動物數量。這會吸引更多外來動物聚集,並讓未絕育的母體獲得充足營養,提高繁殖成功率,完全抵銷TNR對數量的控制目標。

- 餵飽了還是會殺生: 吃飽的犬隻並不會停止狩獵。出於天性或玩樂,牠們仍會攻擊野生動物或家禽,即所謂的「過度捕獵 (surplus killing)」。近年頻傳的養雞場遭流浪狗闖入,一夜間咬死上百隻雞的慘劇,就是明證。

- 疾病傳播的溫床: 餵食點往往成為大量動物(包括流浪犬貓與被吸引來的野生動物)的聚集地,糞便、尿液與唾液的交換,使其成為寄生蟲與傳染病(如犬瘟熱)傳播的最佳溫床。

因此,越來越多專家認為,若無法有效管理餵食行為,任何TNR計畫都註定失敗。餵食看似是滿足動物一時溫飽的「小功德」,卻可能助長族群擴散、生態破壞與更多生命受苦的「大業障」。

表格:TNR/TNVR 優缺點與現實挑戰總覽

| TNR/TNVR 的優點與潛在效益 | TNR/TNVR 的缺點與現實挑戰 |

|---|---|

| 人道考量:避免安樂死,提供流浪動物生存權。 | 執行效率:需絕育率高達75%以上方能見效,實務上極難達成。 |

| 族群控制:有效絕育可阻斷繁殖,長期可望穩定並減少流浪貓狗的數量。 | 真空效應的悖論:餵食與回置可能吸引外來動物移入,抵銷成效。 |

| 改善社區關係:減少發情造成的噪音、打鬥及攻擊行為。 | 野生動物衝擊:回置的犬貓為外來掠食者,嚴重威脅原生野生動物(石虎、穿山甲等)。 |

| 公共衛生:TNVR包含疫苗注射,有助於防治狂犬病等傳染病。 | 動物福祉疑慮:回置後的動物仍需面對交通意外、虐待、疾病等生存風險。 |

| 資源佔據:已絕育的動物佔據地盤,可防止未絕育的競爭者移入。 | 資源與人力:需投入大量且持續的經費、志工人力與醫療資源。 |

| 成本效益:相較於長期收容與管理,TNR被認為是成本較低的方案。 | 回置地點爭議:放回交通要道、生態敏感區或人犬衝突熱區,無法根本解決問題。 |

| 餵食行為的干擾:不當餵食會破壞族群控制,加劇環境與生態問題。 |

常見問題 (FAQ)

Q1: 在路上看到耳朵有缺角的貓狗,是牠們受傷了嗎?

A: 這很可能不是受傷,而是牠們已經接受過TNR/TNVR的「剪耳標記」。這是在麻醉狀態下由獸醫執行方式的無痛程序,目的是讓大家能從遠處辨識牠們已絕育,避免被重複捕捉動手術。這是牠們已受過幫助的「身分證」。

Q2: 我可以隨意餵食路邊的流浪動物嗎?

A: 雖然您的出發點是善良的,但多數專家與動保團體都不建議無差別的隨意餵食街貓或流浪狗。這會造成動物聚集、環境髒亂、鄰里衝突,並可能吸引更多動物前來,干擾族群控制。若您真心想幫忙,更好的方式是聯繫當地的TNR團體,或學習成為一位「乾淨餵食」的志工,將餵食與絕育行動結合,才能真正幫助牠們。

Q3: TNR既然有這麼多爭議,為什麼還在實行?

A: 因為在「零撲殺」政策上路、收容所不堪負荷的現實下,TNR是目前唯一被廣泛採用的、非致命性的大規模管理手段。它存在於一個兩難的處境中,即使充滿缺陷,仍被視為一種過渡時期的必要之惡,直到社會找到更完善的源頭管理與長遠解決方案。

Q4: 想為解決流浪動物問題盡一份力,我個人能做些什麼?

A: 最根本也最重要的,就是從自身做起,成為一位負責任的飼主:「領養代替購買」、「為寵物植入晶片並登記」、「為寵物絕育」、「終養不棄養」。此外,您也可以透過捐款或擔任志工,支持信譽良好、確實執行乾淨餵食並倡導源頭管理的社團法人組織,同時向身邊的親友傳遞正確的飼主責任觀念。

結論:超越 TNR,回歸問題的根源

TNR並非萬靈丹。它誕生於人道的初衷,試圖在傳統撲殺與收容爆量的兩難中,尋找第三條路。在特定的小範圍、封閉環境且社區共識高的情況下,它的確能展現一定的成效。

然而,在台灣複雜的社會與生態環境下,單靠TNR顯然已不足以應對失控的遊蕩動物問題。其成效被不負責任的「棄養」、管理不善的「放養」以及善意卻有害的「餵食」行為嚴重侵蝕。更重要的是,它對本土生態造成的衝擊,是我們無法再忽視的警訊。

真正的解方,必須超越TNR本身,直面問題的源頭——飼主責任。唯有透過更嚴格的法律執行與更普及的生命教育,全面落實寵物登記、強制絕育、禁止放養、嚴懲棄養,才能從根本上堵住流浪動物不斷產生的缺口。

解決流浪動物問題,是一條漫長而艱辛的道路。它需要的不是單一的手段,而是涵蓋立法、執法、教育、保育等多面向的綜合性策略。最終極的人道,應是讓每一隻貓咪或小狗都能在一個負責任的家庭中,享有免於飢餓、恐懼與痛苦的自由,而非在街頭過著朝不保夕的流浪生涯。