在這篇文章中,我們將探討社區的定義、類型、功能,並深入分析台灣的社區發展現況,探討社區意識、願景與營造的關聯性,進一步理解社區如何透過凝聚力與行動力,打造宜居、永續且充滿活力的生活環境。

什麼叫做社區?

「社區」一詞源自拉丁語「communitas」,意指共同的關係或感情。在現代社會學中,社區通常被定義為居住在特定地理區域內,由社區居民構成,擁有共同價值觀、文化或利益,並通過互動形成緊密聯繫的人群組合。這些人群在共同的空間中社區生活、工作,並分享資源與服務,形成一個相互支持的社會單位,展現出正面的互助精神與共識。

社區的概念包含以下五個要素:

- 人口:居住在特定區域內的居民。

- 空間:居民共同生活的地理區域。

- 互動:居民之間的社會關係和交流。

- 組織:社區內的各種團體和機構。

- 心理:居民對社區的認同感和歸屬感。

根據不同的特徵,社區可分為以下類型:

- 地理社區:強調地理位置,如各地的鄰里、村莊或城市。

- 心理社區:基於共同興趣、文化或價值觀,如學術團體、宗教團體或網絡社群。

- 利益社區:因共同利益或目標而組成的群體,如職業團體或環保組織。

- 虛擬社區:通過互聯網等虛擬平台互動的群體,如線上論壇或社交媒體群組。

在台灣,社區的概念與行政區劃中的「村」或「里」有時會重疊,但兩者在功能和組織上有所不同。村里是行政單位,由政府任命的村里長管理;而社區則是居民自發組成的組織,如社區發展協會,旨在促進居民福祉和社區發展,並引領發展願景。

社區在現代社會中扮演著多種功能,包括:

- 社會化:傳遞共同的價值觀和行為規範。

- 社會支援:提供情感和實質上的支持。

- 經濟互助:促進資源共享和經濟合作。

- 公共參與:鼓勵居民參與公共事務和決策。

全台灣有幾個社區?

台灣共有184個鄉鎮市區,其中包括38個鎮(城鎮)、122個鄉(鄉村)和24個山地鄉(原住民鄉)。此外,台灣的直轄市和省轄市下轄170個區,這些區域進一步劃分為村(在鄉、鎮、縣轄市)或里(在直轄市、省轄市)。在這些基層行政區劃中,許多地方成立了社區發展協會,以推動在地的社區建設和居民福祉。

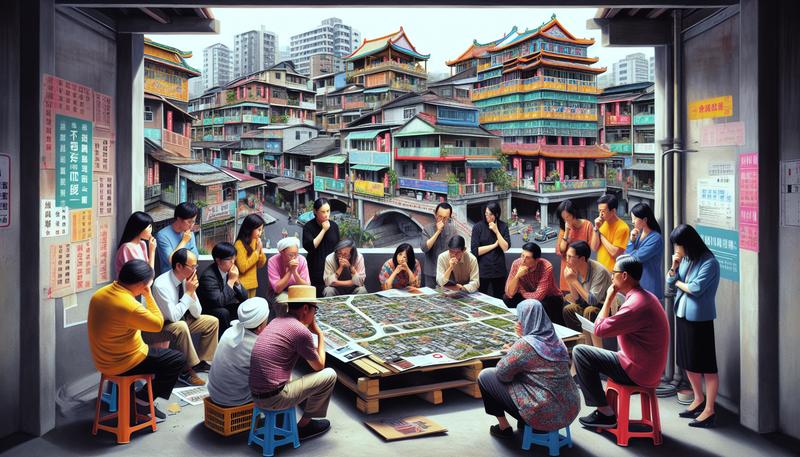

在臺灣,社區發展協會的設立依據《社區發展工作綱要》,由鄉(鎮、市、區)主管機關輔導居民成立。截至2023年底,全國共有6,823個社區發展協會,服務約2,156萬居民,並定期舉辦會議討論各項議題,制定具體步驟來推進事業發展。

需要注意的是,社區發展協會與公寓大廈管理委員會有所不同。前者以整個社區為服務對象,推動各項發展工作;後者則專注於特定建築物及其基地的管理,主要處理住戶共同事務。

社區發展協會是做什麼的?

社區發展協會是由當地居民自發組成的非營利性社會團體,旨在促進社區的整體發展,提升居民的生活品質。這些協會透過組織各類活動、整合資源、提供教育與培訓,增進居民的參與感與歸屬感,並推動社區的經濟、文化及環境發展,讓鄰居間成為彼此的朋友。

社區發展協會的主要功能包括:

- 資源整合: 協會匯集社區內的人力、物力和財力資源,進行有效的分配與利用,以滿足居民的多樣化需求。

- 社區教育: 透過舉辦講座、工作坊等活動,提升居民的知識與技能,增強社區的整體素質。

- 社會服務: 提供各種社會服務,關懷弱勢群體,促進社會的公平與正義。

- 環境保護: 推動環保活動,提升居民對環境保護的意識,促進社區的永續發展。

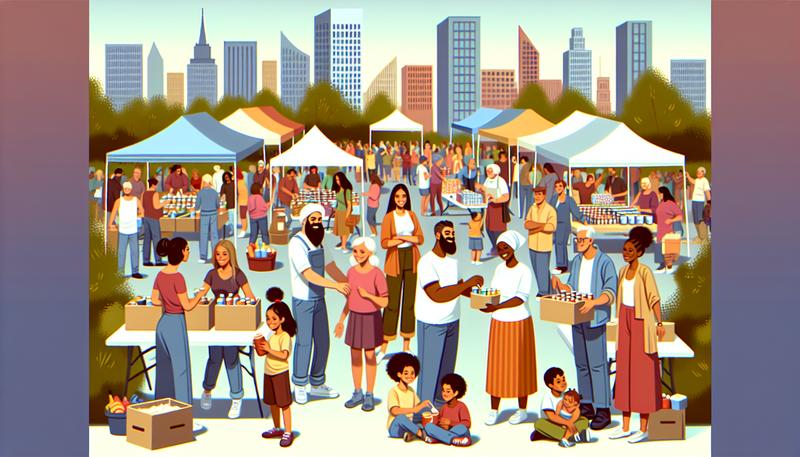

- 促進社會凝聚力: 組織社區活動,如文化節、志願服務等,增強居民之間的聯繫,培養團結互助的社區氛圍。

社區意識是什麼?

一、社區意識的意涵

社區意識是指居住在同一地區的居民,對於該環境及社區成員產生的歸屬感與認同感。這種意識反映了居民之間的連結程度,以及他們對社區文化、環境與人際關係的理解與投入。當社區意識強烈時,居民更願意參與社區活動,促進良好的互動與共榮發展,形成一種正面的態度與共識。

二、社區意識的四大要素

- 熟悉感:居民對於社區內的環境、人群、文化、歷史及制度產生了解與認識,這是建立社區意識的基礎,幫助人們在社區中找到歸屬感。

- 歸屬感:當居民在熟悉社區後,會逐漸產生歸屬感,這包含對社區的適應與認同,使個人願意融入其中,積極參與社區事務並享受群體生活。

- 認同感:透過正向的歸屬感,居民會對社區產生認同,並願意維護其文化與價值觀,進一步形成穩固的群體關係,強化社區內部的凝聚力。

- 榮譽感:當歸屬感與認同感深化,並獲得外界的肯定時,居民會對社區產生自豪感,願意為社區貢獻並持續提升其整體形象,進一步促進社區的發展。

三、社區意識與發展的關係

社區意識是推動社區發展的重要力量,當居民對社區產生情感連結時,將更積極參與公共事務、維護社區環境,並促進鄰里互助合作,形成更加和諧且有活力的生活空間。高社區意識的社區往往擁有更好的發展潛力,居民不僅關心自身的生活品質,也願意共同打造更美好的社區未來。

社區願景的本質與作用

(一) 願景的定義

願景是一種對未來的理想描繪,它指引方向,描摹組織或個體希望達成的長遠狀態。願景通常具有前瞻性、理想性與概念性,能夠激勵人們朝共同的目標邁進。

(二) 願景的核心要素

一個完整的願景應包含三個關鍵成分:

- 具意義的目標 —— 為未來發展設定方向,確保願景與需求、價值及使命相符。

- 可實現的未來圖像 —— 描述可能達成的狀態,使願景不只是空想,而是有實踐的可能性。

- 明確的價值觀 —— 確立願景背後的核心理念,作為決策與行動的指引原則。

(三) 願景與行動的關聯

由於願景往往較為抽象,直接轉化為具體行動可能具有挑戰性。因此,目標與行動需要作為中介,使願景得以落實。目標能夠提供具體的方向,而行動則是執行目標的手段。然而,應謹慎避免將目標視為願景本身,因為願景是更長遠、宏觀的概念。

(四) 願景的實踐價值

願景作為未來理想狀態的藍圖,能夠引導組織、團隊或社區的發展方向,確保所有行動都與長遠目標一致。透過將願景拆解為可執行的目標與策略,能夠有效推動成長,並確保在追求願景的過程中保持初衷與價值觀的核心地位。

為什麼要社區營造?

社區營造是透過居民共同參與,提升生活品質、凝聚社區意識,並促進地方永續發展的過程。以下是推動社區營造的主要原因:

- 強化社區認同與凝聚力:透過共同參與社區活動,居民能加深對地方的認同感,增進彼此間的連結,形成緊密的社區網絡。

- 保存與傳承在地文化:每個社區都有獨特的歷史與文化。透過社區營造,可挖掘、保存並傳承這些寶貴的文化資產,讓後代了解並珍惜自己的根源。

- 促進經濟發展:社區營造鼓勵發展在地特色產業,如手工藝、農產品或觀光,創造就業機會,吸引年輕人返鄉,活絡地方經濟。

- 改善生活環境:居民共同參與環境美化、公共設施維護等活動,提升社區的整體環境品質,營造更宜居的生活空間。

- 培養公民意識與自治能力:透過參與社區事務,居民學習公共參與與決策,增強自治能力,實現社區自我管理。

- 應對人口老化與外流:隨著都市化進程,許多地區面臨人口老化與外流問題。社區營造透過活化地方資源,吸引青年返鄉,減緩人口流失,維持社區活力。

- 促進多元族群融合:台灣社會多元,透過社區營造,鼓勵不同族群共同參與,增進理解與包容,促進社會和諧。

- 推動永續發展:社區營造強調環境保護與資源永續利用,透過在地行動,實現聯合國永續發展目標(SDGs),如建立永續社區、推廣綠色能源等。

社區工作者的角色與使命

社區工作者的重要性

社區工作者在推動社區發展方面扮演關鍵角色,他們並非社區的領導者,而是協助社區發展的夥伴,與居民攜手合作,共同塑造更理想的生活環境。

專業支持與社區連結

這些工作者通常來自社區以外,憑藉專業知識與經驗進入社區,提供策略性的支持與資源,幫助居民改善現狀,促進社區的正向變革。

社區工作者的核心職責

- 提升居民意識:協助居民建立對社區發展的認知,激發參與動機。

- 協調與解決問題:促進社區內部溝通,整合不同需求與意見,尋求最佳解決方案。

- 培養社區人才:發掘並培育具有領導能力的居民,提升社區自主性。

- 推動社區活動:組織多元活動,促進居民互動與合作,增強社區凝聚力。

- 爭取資源與支持:與外部機構建立聯繫,尋求政策支持與資源挹注。

- 促進社區團結:透過各類計畫與活動,加強居民間的聯繫,建立和諧社區文化。

介入方式與策略

社區工作者強調介入的有效性,確保每項行動能產生實際影響;同時保持不可取代性,使社區最終能自主運作。此外,他們的角色是階段性的,目標是讓社區發展逐步成熟,減少對外部專業人士的依賴,最終達成自給自足的運作模式。

關於社區的常見問題

社區服務可以做什麼?

社區服務旨在提升居民的生活品質,內容涵蓋廣泛,包括:

- 福利服務:為老人、殘疾人、貧困家庭等弱勢群體提供援助,如社區救助、助殘、養老等。

- 公益性服務:提供就業、衛生、公共安全、青少年活動、文化教育等方面的支持。

- 商業化服務:如社區商業、物業管理、家政服務等,滿足居民日常生活需求。

這些服務共同促進社區的和諧與發展。

社區資源有哪些?

社區資源是指能滿足居民需求的各種要素,主要包括:

- 人力資源:社區領袖、志願者、專業人士等。

- 物力資源:社區內的設施、設備等。

- 財力資源:各種資金來源,如政府補助、社會捐助等。

- 人文資源:文化活動、歷史傳統等。

這些資源的整合與利用,有助於社區的持續發展。

社區、社群、共同體三者定義為何?

- 社區:指在特定地理區域內,居民因地緣關係而形成的生活共同體。

- 社群:由具有共同興趣、信仰或目標的人組成的群體,可能不受地理限制。

- 共同體:泛指因共同特徵或利益而結合的群體,包括社區和社群。

社區發展的目標是什麼?

社區發展旨在透過居民的自主參與,改善經濟、社會、文化環境,提升生活品質。具體目標包括:

- 培養居民的社區意識和自助互助精神。

- 健全社區組織,推動福利社區化。

- 整合資源,促進社區的可持續發展。

社區據點是什麼?

社區據點是指為居民提供各類服務和活動的場所,如社區活動中心、關懷據點等。這些據點為居民提供聚會、學習、休閒等功能,促進社區互動與凝聚力。

社區工作有哪些?

社區工作是社會工作的一種方法,主要包括:

- 需求評估:了解社區問題與需求。

- 資源整合:動員和協調各類資源。

- 方案策劃與執行:設計並實施解決問題的計劃。

- 能力建設:培訓居民和志工,提升社區自我管理能力。

- 倡導與政策影響:推動有利於社區發展的政策和制度。

社區老人活動有哪些?

為了豐富老年人的生活,社區通常組織以下活動:

- 健康講座:提供醫療保健知識。

- 興趣班:如書法、繪畫、手工藝等。

- 體育活動:如太極拳、廣場舞等。

- 聯誼活動:如茶話會、生日會等,增進社交,讓不同年齡的居民能共享歡樂時光。

這些活動旨在提升老年人的身心健康和生活滿意度。

社區社工在做什麼?

社區社工的職責包括:

- 個案管理:協助有需要的居民獲取資源和服務。

- 團體工作:組織小組活動,增強居民的互助支持。

- 社區發展:推動居民參與社區建設,提升社區凝聚力。

- 資源連結:整合內外部資源,滿足社區需求。

- 政策倡導:反映居民意見,影響相關政策制定。

如何了解社區?

了解社區可以從以下方面入手:

- 資料收集:查閱社區的人口、地理、歷史等資料。

- 實地走訪:參觀社區設施,與居民交流,聆聽每位鄰居的看法。

- 問卷調查:了解居民的需求和意見。

- 參與活動:積極參加社區組織的各類活動,增進對社區的認識。

總結

社區的發展不僅關乎地方建設,更涉及居民的共同參與與社會凝聚力。透過社區意識的建立、發展願景的制定,以及社區營造的實踐,台灣的社區逐步邁向多元與永續的發展模式。社區發展協會與社區工作者在其中扮演著關鍵角色,協助整合資源、提升居民參與感,促進地方文化傳承與經濟活化。隨著社會變遷與人口結構的轉變,社區將面臨更多挑戰與機遇,唯有透過持續的創新與合作,才能建構更美好的社區環境,讓居民在其中感受到真正的歸屬感與幸福感。