在現代漢語中,「東道主」(簡體中文寫作東道主)是一個耳熟能詳的詞彙。無論是朋友間的聚餐邀約、學術會議的舉辦,乃至於奧運會、世界盃等國際盛事的承辦方,我們都習慣以「東道主」來稱呼負責接待、安排的個人、單位或國家。然而,這個詞彙的背後,蘊藏著一段超過兩千六百年、源於春秋時代的精彩外交故事。

為何稱呼主人為「東道主」而非西道主或南道主?這個詞的起源僅僅是方向的指代,還是與古代中國的禮儀文化有更深的連結?本文將深入探討「東道主」一詞的典故源流、詞義演變及其豐富的文化內涵。

典故源流:《左傳》中的外交智慧

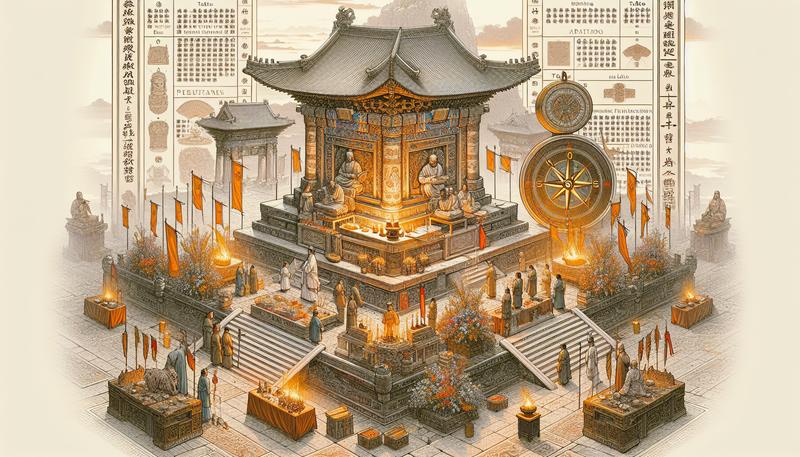

「東道主」一詞最早見於經典史籍《左傳.僖公三十年》。其背後的故事,是春秋時期一場攸關國家存亡的經典外交斡旋。

背景:秦晉圍鄭,危在旦夕

公元前630年,晉文公(公子重耳)為了報復早年流亡時鄭國對他的無禮,並懲罰鄭國對晉國有二心而親近楚國,遂聯合秦穆公,兩國大軍共同包圍了鄭國的都城。面對兩大強權的兵臨城下,鄭國命懸一線。

轉機:燭之武的臨危受命

在此危急存亡之際,鄭國大夫佚之狐言於鄭伯,推薦了已年邁的燭之武,認為只有他能說服秦國退兵,化解危機。鄭文公曰:「吾不能早用子,今急而求子,是寡人之過也」,並對自己未能早用賢才表示歉意。燭之武臨危受命,在一個深夜,被人用繩索從城牆上垂吊下去,冒險潛入秦軍營地,面見秦伯(秦穆公)。

核心:一席話化解一場戰爭

燭之武的說辭並非苦苦哀求,而是一場精闢的利害關係分析,其論述層次分明,極具說服力:

-

陳述滅鄭無益於秦:他首先指出,秦、晉兩國合力圍攻,鄭國自知必亡。然而,「若亡鄭而有益於君,敢以煩執事。」(如果滅亡鄭國對您有好處,那麼勞煩您動手也無妨。)但他隨即點明,秦國與鄭國之間隔著晉國,即便秦國佔領了鄭國,也只是一塊難以治理的「鄙遠」(邊遠飛地),管理上極為困難。

-

揭示滅鄭實為利晉:接著,他一針見血地指出,「焉用亡鄭以倍鄰?鄰之厚,君之薄也。」(何必滅亡鄭國來增強鄰國(晉國)的實力呢?鄰國的實力雄厚了,就等於您的實力削弱了,這中間的利害得失豈止是x倍的差距。)這句話點醒了秦穆公,讓他意識到這場戰爭最大的受益者將是身旁的晉國,而非遠道而來的秦國。

-

提出雙贏的方案:在瓦解了秦國的戰爭動機後,燭之武提出了極具誘惑力的替代方案:「若舍鄭以為東道主,行李之往來,共其乏困,君亦無所害。」這句話是「東道主」一詞的直接出處。其意思是,如果秦國放棄攻打,讓鄭國作為您在東方道路上的主人,那麼未來秦國的使者(行李)往來經過,鄭國將會負責招待,並供給他們所短缺的物資。這對秦國不僅沒有任何害處,反而大有裨益。

-

離間秦晉關係:最後,他巧妙地提醒秦穆公,晉國向來貪得無厭,一旦它向東吞併了鄭國,下一步必然會圖謀向西擴張,屆時受損的必然是秦國的利益。

最終,秦穆公被燭之武的利害分析完全說服,不僅當場與鄭國締結盟約,甚至派遣將軍杞子、逢孫、楊孫等人協助鄭國防守,隨後便率領秦軍“撤軍回國。晉國見盟友倒戈,只好無奈退兵。燭之武憑藉其外交智慧,不費一兵一卒,成功挽救了國家。

詞義演變與廣泛應用

「東道主」最初的含義,完全是基於地理位置——因為鄭國在秦國的東邊,所以自稱為「東方道路上的主人」。然而,隨著這個典故的流傳,該詞的意義逐漸擴展和泛化。

-

由特定指向到普遍稱謂:它不再侷限於地理上的東方,而是演變為泛稱接待或宴請賓客的主人,也就是泛指接待或任何設宴款待的主人家。

-

文學與生活中的應用:在歷史長河中,「東道主」一詞被文人墨客和普羅大眾廣泛使用。

-

唐代,詩仙李白在《望九華贈青陽韋仲堪》詩中寫道:「君為東道主,於此臥雲松。」此處已是泛指接待朋友的主人。

-

清代,《聊齋志異》和《紅樓夢》中也多次出現,如《紅樓夢》第三十七回:「我雖不能做詩……我作個東道主人,我自然也清雅起來了。」

-

-

衍生詞彙:由「東道主」還衍生出「做東」、「作東」或「做東道」等說法,意為「擔任主人並請客」。

文化意涵:方位與尊卑之禮

「東道主」之所以用「東」,除了典故中的地理因素,還能與中國古代的方位尊卑禮儀文化產生有趣的聯繫。古代社會在不同場合,座次的方位有著嚴格的講究。

|

場合 |

最尊位 |

最卑位 |

說明 |

|---|---|---|---|

|

室內宴飲 |

坐西朝東 |

坐東朝西 |

在室內或帳中,以面向東方的西位最為尊貴,通常留給最重要的賓客或老師。主人為表示謙遜和對客人的尊重,會坐在最卑下的東位。 |

|

朝堂宮殿 |

坐北朝南 |

坐南朝北 |

在大堂或宮殿等正式場合,帝王之位為坐北朝南,所謂「南面稱王」,此為至尊之位。 |

從上表可見,在日常待客的室內場合,主人常居「東」位。這就解釋了為何「東家」、「房東」等詞彙也用「東」來指代主人或所有者。同樣,老師被尊稱為「西席」或「西賓」,正是因為老師的座位設在最尊貴的西位。

雖然「東道主」的直接起源是地理方位,但它與「東家」所蘊含的「以東為主人」的文化觀念不謀而合,這也使得該詞在文化上更容易被接受和流傳。

現代用法:從個人到國際

時至今日,「東道主」的應用場景更加多元,涵蓋了從個人生活到國際外交的各個層面。

-

日常社交:「今天我做東,下次就由你當東道主了。」這是朋友間邀約請客的常用語。

-

大型活動:國內的運動會、展覽會、學術論壇等,主辦城市或單位被稱為東道主。

-

國際舞台:在國際關係中,「東道主」一詞的使用頻率極高。例如,舉辦奧運會的國家被稱為「東道主國」,舉辦APEC、G20等峯會的國家,同樣肩負著東道主的職責,需要為各國來賓提供周到的安排與接待。

常見問題 (FAQ)

Q1:「東道主」和「東家」有什麼不同?

A1: 兩者都可指代主人,但來源和側重點有所不同。「東道主」源於《左傳》中鄭國作為秦國「東方道路上主人」的典故,強調的是為往來者提供便利和接待的職責,語境通常更為正式或宏大。而「東家」主要源於古代室內座次禮儀,主人為示謙卑居於東位,多用於指代店主、老闆或房東,語氣相對通俗。

Q2:為什麼一定是「東」道主,而不能是「西」道主或「南」道主?

A2: 這完全取決於其原始典故。在燭之武退秦師的故事中,因為鄭國恰好位於秦國的東邊,所以燭之武才會提出讓鄭國充當秦國在「東方道路上」的接待主人。這個稱謂是基於當時兩國的相對地理位置而產生的,因此被固定下來。

Q3:「東道主」只有三個字,算是成語嗎?

A3: 是的。雖然漢語成語多為四字結構,但也有不少三字、五字或更長的成語。「東道主」因為具有固定的結構、源遠流長的典故以及超越字面意思的引申義,完全符合成語的定義。在台灣教育部《成語典》等權威工具書中,它被明確歸類為成語,其漢語拼音為dōngdàozhǔ。

總結

「東道主」一詞,從春秋時代一場生死攸關的外交談判,演變為今日全球通用的社交與政治詞彙,其生命力跨越了兩千多年的時空。它不僅僅是「主人」的同義詞,更承載著燭之武臨危不懼的智慧、古代中國豐富的禮儀文化以及大國之間利益博弈的歷史記憶。下一次當我們再使用或聽到這個詞時,或許能從中感受到那份沉澱在語彙深處的歷史厚度與文化智慧。