日常生活中,不論是廚房切菜的失手、運動時的擦傷,或是不經意間造成的小刮傷,都是難免的經歷。我們常常輕忽這些「小傷口」,認為它們會自行痊癒。然而,若處理不當,一個看似無害的傷口就可能演變成紅腫、疼痛,甚至流出膿液的「化膿性傷口」,也就是傷口發炎化膿。這不僅延誤了傷口的癒合的時程,更可能引發蜂窩性組織炎等嚴重併發症,實在不容小覷。

傷口化膿是身體發出的感染警訊,代表免疫系統正與入侵的細菌激烈作戰。本文將為您提供一份最完整的傷口化膿處理方法指南。從如何精準判斷患者傷口狀況、區分深淺層化膿,到學習正確的七大處理步驟、選擇合適的敷料,並告訴您何時應尋求專業醫療協助,讓您能從容應對,有效預防傷口的惡化。

如何判斷傷口化膿?從症狀與顏色精準辨識

當傷口的出現細菌感染,身體會出現一系列的發炎反應。除了傳統上大家熟知的「紅、腫、熱、痛」四大警訊外,觀察傷口分泌物的「顏色」和「性狀」是更為精準的判斷方式。

五大化膿典型症狀:

-

膿液滲出: 傷口分泌物流出黃色、綠色、乳白色或帶有異味的混濁液體。這是化膿最直接的指標。

-

紅腫熱痛加劇: 傷口周圍皮膚的紅腫範圍擴大,局部溫度升高,且疼痛感比剛受傷時更加劇烈,甚至有灼熱感。

-

腫脹緊繃: 傷口區域及周圍組織明顯腫脹,的皮膚變得緊繃。

-

癒合延遲: 傷口超過一週不僅沒有好轉跡象,反而惡化或擴大。

-

全身性症狀: 嚴重感染時,可能伴隨發燒、畏寒、全身無力等症狀。

傷口滲出液顏色全解析

許多人誤以為傷口流湯流水就是化膿,其實正常的傷口在癒合過程中也會產生清澈的組織液。學會分辨顏色,才能正確評估傷口狀態與感染程度。

|

滲出液顏色 |

性狀 |

代表意義 |

處理建議 |

|---|---|---|---|

|

透明或微黃色 |

清澈、水狀 |

正常組織液,富含生長因子,代表傷口正處於健康的修復階段。 |

保持傷口清潔濕潤,使用人工皮等敷料促進癒合。 |

|

乳白色 |

稍微混濁 |

免疫反應,含有較高濃度的白血球,是身體對抗少量細菌的正常防禦反應。 |

屬於癒合跡象,持續觀察即可。 |

|

黃色 |

混濁、黏稠 |

感染跡象,膿液由大量死去的白血球、細菌及組織碎屑組成。 |

需加強清潔消毒,並考慮使用抗菌敷料。 |

|

綠色/黃綠色 |

混濁、黏稠,可能伴隨異味 |

嚴重感染警訊,通常是特定細菌(如:綠膿桿菌)感染的特徵。 |

應立即就醫,可能需要口服或外用抗生素治療。 |

|

紅色/粉紅色 |

少量清澈的血水 |

正常現象,可能是微血管破裂滲出的血漿,常見於癒合初期。 |

若傷口是持續不斷的鮮紅出血,則需加壓止血並就醫。 |

|

棕色/黑色 |

混濁、濃稠 |

組織壞死,表示有嚴重的感染或組織缺血,是相當危險的信號。 |

必須立即尋求專業醫療,進行清創手術。 |

|

灰色/青灰色 |

混濁 |

壞死或死皮,可能表示傷口感染且癒合能力差。 |

建議尋求專業醫療評估,判斷是否需要清創。 |

傷口化膿的深淺層區分

化膿的處理方法與其深度密切相關,自行處理前務必先做判斷。

-

淺層化膿:

-

特徵: 感染僅限於皮膚表層(表皮層、部分真皮層)。傷口通常已破開,膿液可以輕易流出或擦拭掉。

-

處理: 相對簡單,可依循下述的標準換藥步驟自行處理,或至診所由護理人員協助。重點在於徹底清潔與保持傷口清潔。

-

-

深層化膿:

-

特徵: 深層傷口的感染深入皮下組織、脂肪層,甚至肌肉或骨骼。外觀可能只是一個小開口,或甚至沒有開口,但內部積膿形成膿瘍(Abscess),觸摸時感覺腫脹結實且劇痛。

-

處理: 絕對不可自行擠壓! 擠壓不僅無法將膿液排淨,反而會使細菌感染向周圍組織擴散,極其危險。必須立即就醫,由醫師進行專業的「切開引流」手術,將深層的膿液徹底清除,並視情況搭配抗生素治療。

-

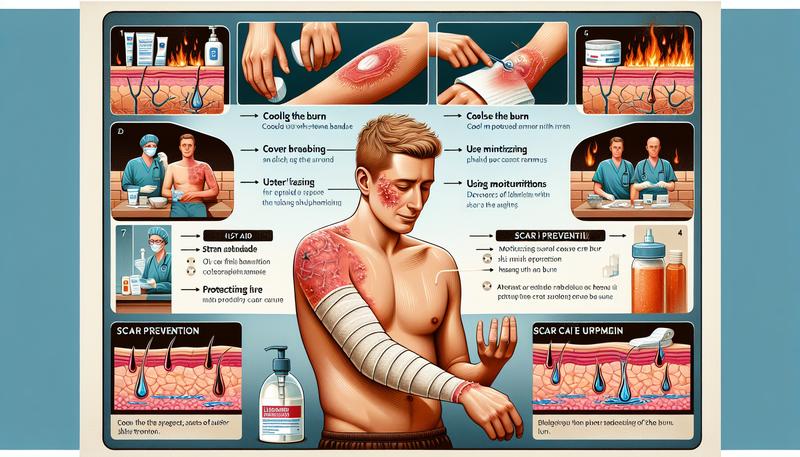

化膿傷口處理黃金7步驟

對於可自行處理的「淺層化膿」傷口,請遵循以下處理方法,確保換藥過程無菌且有效。

-

徹底洗手: 換藥前,務必使用肥皂或洗手液,遵循「內、外、夾、弓、大、立、腕」七字訣,搓洗雙手至少40秒,並完全擦乾。

-

溫和沖洗: 使用大量的無菌生理食鹽水清洗傷口,利用水流的力道去除表面的膿液、血塊和髒污。生理食鹽水為等張溶液,對傷口刺激性最小。

-

正確消毒傷口:

-

用無菌棉花棒沾取優碘,由傷口中心以螺旋狀「由內向外」單向塗抹,範圍需大於傷口邊緣約5公分。

-

讓優碘在傷口上停留至少30秒至2分鐘,使其發揮殺菌效果。

-

關鍵步驟: 使用新的無菌棉花棒沾生理食鹽水,以同樣方式將優碘完全拭去。此舉可避免優碘的色素沉澱,並減少對肉芽組織的刺激。

-

-

移除膿液與壞死組織: 在清潔過程中,可用無菌紗布或棉花棒,輕柔地將傷口處殘留的黃色分泌物或壞死組織擦拭掉,直至看到健康的紅色肉芽組織。切勿暴力刮除。

-

使用藥膏(須經醫師指示): 若專業醫師有開立抗生素藥膏,請在傷口清潔後,用無菌棉花棒薄薄塗抹一層。若無醫師處方,可省略此步驟。

-

選擇合適傷口敷料: 這是影響傷口的癒合的成敗關鍵。

-

針對感染化膿傷口: 應優先選用「銀離子敷料」。銀離子(Ag+)能有效破壞細菌的細胞結構,達到廣效性的殺菌效果,抑制細菌感染並預防生物膜(一種保護細菌的黏性結構)的形成。

-

覆蓋第二層敷料: 在銀離子敷料外層,可再覆蓋傷口一層吸收性佳的敷料,如泡棉敷料或人工皮,用以吸收滲出的組織液,並提供防水、防菌的保護。人工皮應裁剪比傷口的大2-3公分,才能減少疤痕的形成。

-

-

定期換藥與觀察:

-

初期滲液較多時,可能需每天更換1-2次。當外層敷料吸收滲液鼓起超過一半時,就應更換。

-

每次換藥時都要重複觀察傷口顏色、氣味和傷口周圍皮膚狀況,若傷口出現惡化跡象,應立即就醫。

-

如何預防傷口化膿?

預防勝於治療,良好的衛生習慣與即時的傷口處理是避免化膿的不二法門。

-

立即處理: 任何傷口產生後,都應立即以生理食鹽水或清水沖洗乾淨。

-

保持清潔: 維持良好的個人衛生,並保持傷口清潔,尤其在悶熱潮濕的季節。

-

避免刮傷: 刮鬍子或體毛時要特別小心,避免造成微小傷口。

-

處理穿刺傷: 若被釘子、玻璃等尖銳物刺傷,特別是帶有鐵鏽或髒污的物品,應及早就醫處理,並評估是否需施打破傷風疫苗。

常見問題 (FAQ)

Q1:傷口化膿要擠嗎?

A: 需視情況而定。若是傷口已破開的「淺層化膿」,可以在清潔消毒後,用無菌棉花棒輕輕按壓傷口周圍,幫助膿液排出。但若是外觀未破、深部腫脹劇痛的「深層傷口」(膿瘍),絕對不可以自行擠壓,這會導致感染擴散,必須由專業醫師進行切開引流手術。

Q2:傷口流膿是快好了嗎?

A: 不是的。這是一個非常普遍的迷思。流出黃色或綠色的「膿液」代表傷口正處於「細菌感染」狀態,是免疫系統與細菌作戰後的產物。真正代表傷口癒合良好的,是清澈或淡黃色的「組織液」。

Q3:傷口化膿多久才會好?

A: 癒合時間因人而異。一般來說,經過妥善處理的淺層小傷口化膿,約需1至2週。若是較大的傷口或深層感染,則可能需要1至3個月甚至更長的時間,尤其是有糖尿病、免疫力低下等狀況,或是慢性傷口的患者,癒合時間會更久。

Q4:小傷口化膿可以不理它嗎?

A: 絕對不可以。任何感染都有擴散的風險,一個小小的化膿傷口若置之不理,細菌可能深入的皮膚引發大範圍的蜂窩性組織炎,嚴重時甚至可能導致敗血癥,危及生命。

Q5:傷口化膿應該用人工皮還是銀離子敷料?

A: 根據新光醫院的林育賢主任與林書因所長這兩位傷口照護大師在傷系列講座中的建議,正確的觀念是「分工合作」。在傷口處於活動性感染、持續化膿的階段,應優先使用具有殺菌效果的「銀離子敷料」直接接觸傷口。待感染受到控制,膿液減少,傷口轉為乾淨的紅色肉芽組織時,才適合單獨使用「人工皮」來維持濕潤環境,促進上皮組織生長。在感染期,也可以將銀離子敷料作為第一層,再用人工皮當作第二層防水保護。若對傷口敷料的選擇有疑問,可以向全馨傷口共照網等平台諮詢傷口,獲得正確的居家護理建議。

總結

傷口化膿絕非小事,它是身體對抗細菌感染的直接呈現。面對化膿傷口時,不必過度緊張,但也不能掉以輕心。掌握本文提供的辨識方法與處理方法,是保護自己的第一步。學會觀察傷口滲出液的顏色,判斷化膿的深淺程度與傷口的大小,並依循清潔、消毒傷口、選擇正確敷料的治療方式原則,大多數淺層化膿都能獲得良好控制。最重要的是,要謹記深層傷口與嚴重細菌感染或感染的警訊,不知道該如何處理時,切勿延誤就醫,讓專業的醫療人員介入處理,才能確保傷口順利癒合,避免留下嚴重的後遺症。