炎炎夏日,一杯冰鎮清涼的啤酒,是許多人消暑解渴、放鬆身心的首選。從熱鬧的快炒店到安靜的家中,啤酒以其獨特的麥香與氣泡口感,成為全球最受歡迎的酒精飲料之一。

然而,圍繞著啤酒的討論從未停歇:它究竟是富含營養的「液體麵包」,還是傷肝致癌的健康殺手?相關研究與報導眾說紛紜,有些宣稱適量飲用有益心臟、強健骨骼,有些則強調其熱量與酒精對人體健康的危害。無論是進口的知名品牌或是本土的台啤,在超商都隨處可見。

本文將為您詳細剖析啤酒的雙重面貌,從其潛在的營養價值與健康益處,到不容忽視的各項風險,並提供一份健康的飲用指南,助您在享受暢快滋味的同時,做出最明智的健康選擇。

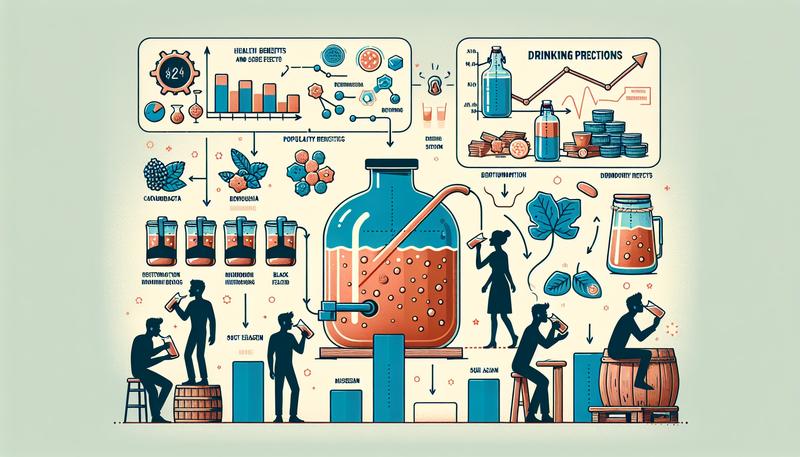

啤酒的潛在健康益處:是與非?

許多研究與文章都曾探討過啤酒對健康的正面影響,但這些說法往往需要更深入的檢視。以下我們將逐一探討這些常見的「好處」,並對比不同專家的觀點。

1. 不僅是液體麵包:啤酒的營養成分

啤酒由麥芽、啤酒花、酵母和水等天然原料釀造而成,在整個釀造過程中,確實會保留一些人體所需的營養素。

- 營養價值:優質的精釀啤酒含有可預防心臟病的維生素B群、菸鹼酸,以及多種人體必需的胺基酸。此外,它還含有可溶性膳食纖維,有助於腸胃蠕動,促進消化。從麥汁發酵的過程也保留了部分蛋白質。

- 抗氧化物:啤酒中的大麥和啤酒花提供了豐富的多酚類物質,如源自啤酒花的黃腐醇(Xanthohumol)和源自大麥的阿魏酸(Ferulic Acid),這些都是天然的抗氧化劑,理論上有助於延緩老化及對抗慢性病。

2. 心血管的守護者?—— 一個具爭議的議題

「適量飲酒有益心臟」的說法流傳已久,啤酒也不例外。部分研究指出,適量飲用啤酒(男性每日不超過710ml,女性不超過355ml)或可提升血液中「好膽固醇」(HDL)的濃度,並可能降低心血管疾病的風險。然而,這個論點充滿爭議。

- 正方觀點:《營養學期刊》曾有研究發現,飲用400ml啤酒後,受試者的血液循環有所改善。

- 反方與現實:台灣事實查覈中心與多位心臟科醫師指出,這些研究多為觀察性,無法完全排除其他生活習慣的影響。更有美國的研究提醒,酒精本身會增加三酸甘油酯,過量飲用會毒害心肌細胞,導致心律不整、心跳加速,長期下來反而增加心臟負擔與心臟衰竭的風險。因此,沒有任何權威衛生組織會建議民眾為了心臟健康而開始喝酒。

3. 強健骨骼的祕密武器?—— 矽的迷思

啤酒因富含「矽」(Silicon)而被認為有助於骨骼健康。

- 理論基礎:《國際內分泌學雜誌》研究指出,啤酒中高含量的矽,特別是來自發芽大麥和啤酒花的部分,有助於改善骨質密度,預防骨質疏鬆。

- 專家觀點:骨質疏鬆症學會的專家表示,儘管啤酒的矽含量相對較高,但其含量與人體吸收率不明,且臨牀上治療骨鬆並不會建議補充矽。更關鍵的是,酒精過量本身就是骨質疏鬆與骨折的確定風險因子,會干擾鈣質吸收並對骨髓造血功能產生負面影響。因此,想靠喝啤酒來「補骨」是得不償失的。

4. 促進消化與腸道健康?

啤酒中的二氧化碳能刺激腸胃蠕動,而啤酒花能促進胃酸分泌,因此被認為有開胃、助消化的效果。近期甚至有內地研究人員指出,適量飲用啤酒對腸道菌群的益處可能比益生菌更有效,因其多酚和纖維可誘導益菌生長。

- 潛在風險:然而,這些好處僅限於「適量」。長期大量飲用冰涼的啤酒,會使胃腸道溫度驟降、血流量減少,嚴重損傷胃黏膜,可能引發胃炎、胃潰瘍、胃酸逆流等疾病。

5. 快樂泉源或大腦殺手?

研究證實,喝啤酒確實能促使大腦釋放快樂因子「多巴胺」,帶來愉悅感。此外,啤酒花中的黃腐醇因其抗氧化特性,被認為可能預防導致失智症的氧化壓力。

- 嚴峻現實:國健署與多項研究明確指出,酒精對腦部的傷害遠大於潛在益處。每週飲酒量超過7罐啤酒,失智風險便開始增加。短時間內飲用7罐啤酒(以70公斤成人為例)就可能導致短暫失憶。長期貪杯會加速腦部退化,這是不爭的事實。

6. 預防腎結石的迷思

這是流傳最廣也最危險的迷思之一。許多人認為啤酒利尿,而且認為啤酒可以「沖洗」腎臟、預防結石。

- 醫學真相:泌尿科醫師嚴正駁斥此說法。啤酒含有高量的普林(嘌呤)和草酸。普林代謝後會產生尿酸,酒精則會抑制尿酸排出,大幅增加尿酸結石的風險;草酸則會與鈣結合,形成草酸鈣結石。雖然飲用後會增加排尿,但若水分補充不足,反而會使尿液濃縮,更容易形成結石。預防結石的最好方法是喝足夠的白開水,而非啤酒。

無法迴避的真相:飲用啤酒的健康風險

討論完充滿爭議的「益處」後,我們必須正視啤酒(或任何含酒精飲品)帶來的確定健康風險。世界衛生組織(WHO)已將酒精列為第一級致癌物,與菸草、石綿同級。

| 受影響器官 | 潛在健康風險 | 詳細說明 |

|---|---|---|

| 肝臟 | 脂肪肝、酒精性肝炎、肝硬化、肝癌 | 所有酒精都需要肝臟代謝,長期過量飲用會造成肝細胞損傷,是肝臟疾病的主要原因之一。 |

| 腸胃 | 胃炎、胃潰瘍、胃食道逆流、胰腺炎 | 酒精刺激胃黏膜,冰啤酒更會影響消化功能。狂飲會刺激胰腺過度分泌,引發急性胰腺炎。 |

| 心臟 | 心律不整、心肌病變、心臟衰竭 | 酒精會毒害心肌細胞,破壞其收縮功能。大量水分攝取也會增加心臟的長期負擔。 |

| 腎臟與代謝 | 痛風、腎結石、高血脂、糖尿病 | 高普林導致尿酸飆高,引發痛風。酒精也促進三酸甘油酯合成,導致血脂異常。過量飲酒也與第二型糖尿病風險增加有關。 |

| 大腦 | 短暫失憶、腦部萎縮、失智症風險增加 | 酒精是中樞神經抑制劑,長期濫用會對大腦造成不可逆的損害。 |

| 癌症風險 | 口腔癌、食道癌、肝癌、大腸癌、乳癌 | 酒精本身即是致癌物。英國的研究更指出,重度飲酒者的死亡風險顯著更高。若搭配香腸、燒烤等下酒菜,致癌風險會加倍。 |

| 體重增加 | 肥胖、「啤酒肚」 | 啤酒成分中含有熱量,一罐330ml的啤酒熱量約100-150大卡,遠高於水,但可能比等量的柳橙汁低。看似不高,但人們往往不會只喝一罐,且常搭配高熱量的食物,總熱量攝取極易超標。 |

如何健康品嚐啤酒:飲用指南

如果您選擇飲用啤酒,請務必遵循以下原則,將健康風險降至最低:

1. 適量為王道,絕不貪杯

根據我國「國民飲食指標手冊」建議,男性每日不超過一罐啤酒(約330-500C.C.),女性則不超過半罐。這是基於酒精對身體的影響,務必遵守。

2. 最佳品飲溫度

啤酒並非越冰越好。過冰會破壞其營養成分與香氣,而不冰的啤酒口感差且易氧化。最理想的飲用溫度介於攝氏2至15度之間,此時啤酒的香氣與泡沫皆處於最佳狀態。例如,在低溫環境發酵的拉格啤酒適合冰飲,而在常溫環境發酵的愛爾(Ale)啤酒則適合略高的溫度品飲。

3. 聰明搭配下酒菜

下酒菜的選擇至關重要,它們往往是熱量與健康風險的隱形推手。良好的飲食習慣是健康的基石。

- 應避免:

- 高熱量、高脂肪食品:如鹽酥雞、洋芋片、花生等,易導致肥胖與啤酒肚。

- 高普林食物:如海鮮、動物內臟、紅肉、菌菇類,是誘發痛風的元兇。

- 醃、燻、炸、烤食品:如香腸、臘肉、燒烤等,其致癌物在酒精中溶解度大,會加速人體吸收。

- 建議選擇:

- 清淡的菜餚,特別是富含維生素C與纖維質的新鮮蔬菜和水果,如涼拌小黃瓜、毛豆、沙拉等,有助於降低酒精的副作用。

4. 慢慢喝,不混酒

快速飲酒會讓血液中的酒精濃度在短時間內急遽上升,讓肝臟來不及代謝,也讓大腦在意識到「過量」前就已攝入太多酒精。每個飲酒者都應注意飲用速度。混搭不同酒精濃度的飲品,會因口感新鮮而讓人不自覺地喝下更多總酒精量,更容易醉倒與傷身。

常見問題 Q&A

Q1: 喝啤酒真的會導致「啤酒肚」嗎?

A: 「啤酒肚」(腹部肥胖)的元兇是「總熱量超標」,而不單是啤酒本身。啤酒含有不低的熱量,且會刺激食慾,讓人們在飲用時搭配許多高熱量的下酒菜。當總攝取熱量大於消耗熱量時,多餘的能量便會以脂肪形式儲存,而腹部是男性與部分女性常見的脂肪堆積部位。所以,啤酒是導致啤酒肚的重要推手,但並非唯一原因。

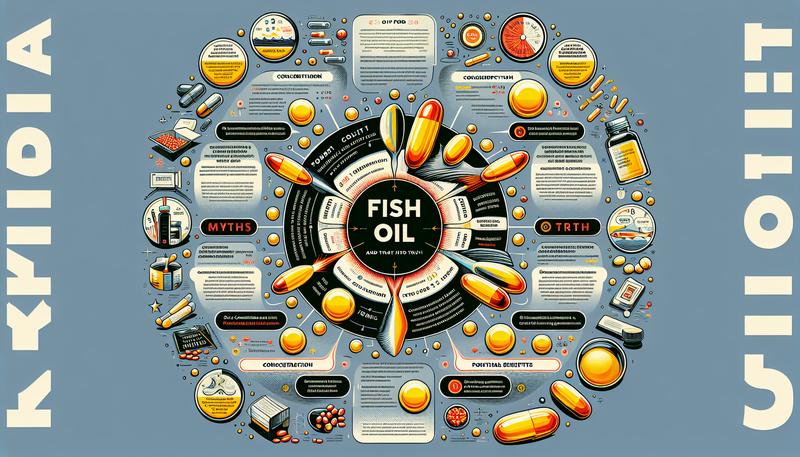

Q2: 聽說喝黑啤酒比淡啤酒更健康,是真的嗎?

A: 理論上,顏色較深的啤酒(如黑啤酒Stout或Porter)使用了烘烤程度較高的麥芽,可能含有更多的多酚類抗氧化物或特定礦物質。然而,其差異與酒精帶來的整體風險相比微乎其微。我們身邊的朋友在選擇啤酒時,應更關注其酒精濃度與飲用量,而非顏色的深淺。

Q3: 我有痛風,可以喝啤酒嗎?

A: 強烈不建議。啤酒是所有酒類中普林含量最高的,會直接導致體內尿酸升高。同時,酒精會抑制腎臟排出尿酸,形成雙重打擊,極易誘發急性痛風發作。痛風患者應嚴格戒除啤酒。

Q4: 無酒精啤酒是否就完全健康?

A: 無酒精啤酒是一個相對健康得多的替代品,因為它移除了最主要的風險來源——酒精。它仍然保留了部分來自麥芽和啤酒花的風味與營養。然而,部分無酒精啤酒可能仍含有一定的含糖量與熱量,在飲用時仍需注意適量,並將其納入日常飲食的熱量計算中。

Q5: 睡前小酌一杯啤酒有助睡眠嗎?

A: 這是錯誤的觀念。酒精雖然能幫助人快速入睡,但會嚴重破壞後續的睡眠結構,使深層睡眠時間縮短、淺眠與多夢時間增加,導致隔天精神不濟。長期依賴酒精入睡,更可能引發睡眠障礙與酒精依賴。

總結:在享受與健康之間取得平衡

綜合來看,啤酒是一種成分複雜的飲品。它源自天然穀物,確實帶有一些微量營養素與抗氧化物,關於啤酒好處的討論也從未停止。但這些微小的益處,很容易就被其內含的酒精所帶來的巨大健康風險所淹沒。自古以來,人類便與酒精共存,如今在ig等社群平台上也常見人們分享暢飲的歡樂時光。

對於啤酒,我們應抱持一個明確的態度:它是一種帶來愉悅的嗜好品,而非保健品。沒有任何理由可以支持「為了健康而喝啤酒」的行為。對於選擇不喝酒的人,請繼續保持;對於選擇喝酒的民眾,務必將「適量」與「聰明搭配」奉為圭臬。唯有充分了解其利弊,才能在享受沁涼暢快的同時,為自己的長遠健康做出最負責任的決定。