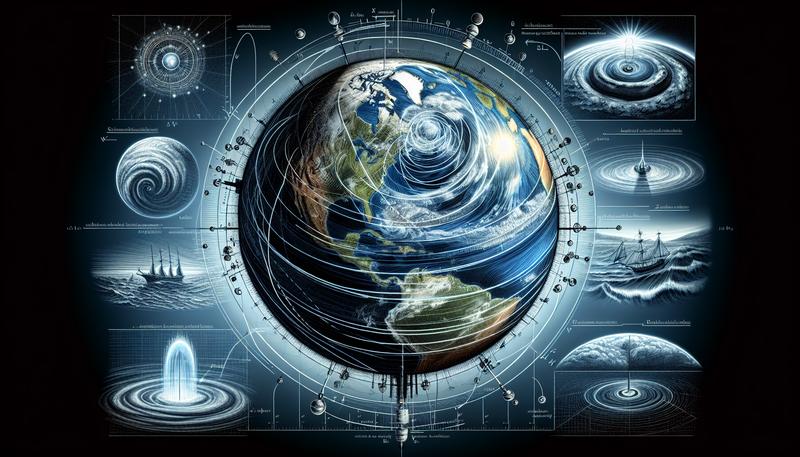

當我們迎接黎明,送走黃昏,我們正親身體驗著地球最基本、也最深刻的運動之一——自轉。地球以其自轉軸為中心,由西向東,如一顆永不停歇的陀螺在宇宙中旋轉。從北極上空俯瞰,這是一場永恆的逆時針舞蹈。這個看似恆定不變的每日節律,實則蘊含著從太陽系誕生之初的物理定律,到影響現今精密科技的複雜變化。地球自轉不僅塑造了晝夜變化,更影響著氣候、海洋、乃至時間本身的定義。

本文將深入探討地球自轉的起源、其多樣的時間尺度、地球自轉速度變化的成因、自轉軸的不安分擺動,以及人類如何從古至今逐步揭開這場宏大旋轉的神秘面紗,這些都是連中學地科老師都未必會詳述的細節。

地球為何旋轉?源於星雲的角動量遺產

許多中學生可能都想過,地球為何會轉?地球之所以自轉,其根源可追溯至約46億年前太陽系的形成初期。當時,一片由塵埃、岩石和氣體組成的巨大原始太陽系星雲,在自身重力作用下開始收縮。這片星雲從一開始就並非完全靜止,而是帶有微弱的整體轉動。根據物理學中的「角動量守恆定律」,一個旋轉系統在沒有受到外力力矩作用時,其總角動量會保持不變,這是一種重要的物理量。

中研院地球科學研究所的趙丰特聘研究員曾用一個生動的比喻來形容:地球的自轉,是它在太陽系形成之初分到的一份「家產」——物體角動量。當巨大的星雲收縮時,其旋轉半徑變小,為了維持角動量守恆,轉速必然會急遽增加,就像花式滑冰選手收攏手臂時會旋轉得更快一樣。

在這鍋不斷收縮、加速旋轉的「宇宙熱粥」中,物質開始聚集,形成太陽、行星、衛星等天體,這些初始條件決定了整個系統的角動量總和。地球便是在這個過程中,與其他大小陀螺般的天體碰撞交換,最終「繼承」了原始星雲的一部分角動量,從而獲得了初始的自轉動力。

此外,科學界廣泛接受的「巨大撞擊假說」認為,在地球形成早期,曾有一顆名為「特亞」(Theia)的火星大小行星與地球發生碰撞。這次劇烈的撞擊不僅形成了月球,也極可能重新設定了新生地球的自轉狀態,據推測,當時地球的自轉速度可能極快,一天只有約5個小時。之後,在漫長的歲月中,透過與月球的潮汐相互作用,古今地球的自轉才逐漸減速至今日的狀態。

一日的長度:恆星日、太陽日與時間的量度

我們習慣性地認為一天是24小時,但這其實是對地球自轉週期的一種簡化。要精確理解「一天」,我們必須區分幾個不同的概念。

- 恆星日 (Stellar Day / Sidereal Day):這是地球相對於遙遠恆星(可視為宇宙中的固定背景)完成一次360度自轉所需的時間。其精確長度約為23小時56分4.09秒。這才是地球真正的自轉週期。

- 太陽日 (Solar Day):這是我們日常生活中所感受到的「一天」,即太陽連續兩次出現在天空中同一位置(例如正南方)所間隔的時間。太陽日的平均長度為24小時。

- 真太陽日 (Apparent Solar Day):由於地球公轉軌道是橢圓形,且自轉軸存在傾角,地球在軌道上的運行速度並非恆定,導致每天太陽日的實際長度都在變化。例如,在近日點(一月初)附近,地球公轉速度較快,需要自轉更多角度才能「追」上太陽,使得真太陽日比平均太陽日長約10秒;而在遠日點(七月初)則相反。至點與分點效應也會對其產生影響。

- 平太陽日 (Mean Solar Day):為了方便計時,科學家將一年中所有真太陽日的長度取平均值,定義為「平太陽日」,也就是我們所熟知的86,400秒(24小時)。在原子鐘發明之前,這就是時間的基準。國際單位制(SI)中的「秒」最初便是基於此定義,後續才改用更穩定的原子鐘來定義。

為何太陽日比恆星日長約4分鐘?

原因在於地球在自轉的同時,也在繞著太陽公轉。當地球完成一次360度的自轉(一個恆星日)後,它在公轉軌道上也前進了約1度的位置。因此,地球還需要「多」轉動約1度的角度,才能讓太陽重新回到天空中的同一個方位。這段額外的旋轉時間,大約需要3分56秒,這就造成了太陽日與恆星日之間的長度差異。

| 時間尺度 | 定義 | 平均長度 |

|---|---|---|

| 恆星日 | 地球相對於遙遠恆星自轉360°所需時間 | 23小時56分4.09秒 |

| 平太陽日 | 太陽連續兩次經過同一子午線的平均時間 | 24小時 (86,400 SI秒) |

| 真太陽日 | 太陽連續兩次經過同一子午線的實際時間 | 每日不同,有數十秒的變化 |

變動的旋律:地球自轉速度的快與慢

地球的自轉並非一成不變的恆速運動,而是呈現出長期變慢的趨勢與複雜的短期波動。

長期趨勢:月球引力的剎車效應

地球自轉長期以來一直在穩定地減速,罪魁禍首是月球。月球的引力牽引著地球上的海水,形成潮汐現象。海水在漲落過程中與海床發生摩擦,這個過程就像一個巨大的「剎車皮」,持續消耗地球的自轉動能,貼在地球表面讓自轉速度變慢。

這個效應導致:

- 1. 地球自轉減速:日長以每世紀約1.7至2.3毫秒的速度穩定增加。化石證據(如潮汐節律石)顯示,6億年前,地球一天僅約21小時。若此趨勢持續,約2億年後,地球的一天將變為25小時。

- 2. 月球遠離地球:根據角動量守恆,地球失去的角動量會轉移給月球,增加其公轉角動量,使其月球公轉速度加快,從而導致其軌道升高。目前,月球正以每年約3.8公分的速度遠離地球。

短期波動:地球系統內部的角動量交換

在更短的時間尺度上,地球自轉速度每天都有毫秒級的變化。這是因為地球並非一個剛體,其固體部分、液態外核、海洋與大氣層之間會不斷交換角動量,這是地球內部現象之一。

- 大氣與海洋環流:當全球性的風系如大氣環流或海洋洋流加速(例如聖嬰現象),會從固體地球「借走」角動量,使地球自轉變慢;反之則變快,就像每天吃個大餐或領薪水一樣影響存款。尤其當大氣、海洋、地函對流方向發生改變,影響更為顯著。

- 全球性活動:大規模的自然或人為事件也會影響地球的質量分佈,進而改變其轉動慣量和自轉速度。例如:

- 2004年印度洋大地震:使日長縮短了約3微秒。

- 冰後期回彈:自上個冰河時代結束後的反彈現象,地殼因冰層融化而緩慢回彈,改變質量分佈,影響自轉。

- 人為影響:中國三峽大壩蓄水,據計算使日長增加了0.06微秒。而大規模抽取地下水,不僅導致海平面上升,更在1993至2010年間使地球自轉軸向東傾斜了約80公分。

意外的加速與閏秒的爭議

儘管長期趨勢是變慢,但科學家在2020年後觀測到地球自轉出現了罕見的加速現象。2022年6月29日,地球創下了有記錄以來最短的一天,比標準的24小時快了1.59毫秒。這種加速的原因尚不完全清楚,可能與地核、大氣的複雜運動或氣候變遷導致的暖化現象有關。

為了使基於原子鐘的「世界協調時間」(UTC)與基於地球自轉的「世界時」(UT1)保持一致,國際地球自轉服務(IERS)會不定期地增加或減少一秒,稱為「閏秒」。然而,自轉的加速引發了是否需要引入「負閏秒」的討論,這對全球計算機系統將是前所未有的挑戰。

不安分的轉軸:進動、章動與極移

地球的自轉軸在空間中的指向並非固定不變,而是存在著多種複雜的擺動。

- 歲差 (Precession):這是最主要的擺動。由於地球是個赤道略微隆起的扁球體,太陽和月球的引力會對這個隆起部分產生一個微弱的力矩,試圖將自轉軸「拉直」。這導致地球自轉軸像一個傾斜的陀螺一樣,在太空中緩慢地繞著一個圓錐形路徑運動。這個過程稱為歲差,週期約為25,800年。其最顯著的影響是北極星的變遷:目前地球的北極軸指向北極星,但在約12,000年後,將會指向明亮的織女星。

- 章動 (Nutation):在歲差的大週期運動之上,還疊加著一個更小、更快的擺動,稱為章動。它主要由月球軌道平面的變動引起,週期約為18.6年。

- 極移 (Polar Motion):這是自轉軸相對於地球地殼本身的移動。我們所定義的地理北極點(自轉軸穿出北方地面之處),實際上每天都在一個幾公尺的範圍內不規則地漂移。這種漂移主要由「錢德勒擺動」(週期約435天)和一個年週期擺動疊加而成,其根本原因同樣是地球內部與表面的質量重新分佈,特別是冰後期回彈和現今的冰川融化。

旋轉的證據:從傅科擺到太空測地學

人類對地球自轉是怎麼認識的?這個過程經歷了漫長的歷史,從哲學思辨到實證檢驗。

古典證據:

- 赤道隆起:牛頓首先預測,自轉的離心力會使地球成為一個兩極稍扁、赤道略鼓的橢球體,後來的測量證實了這一點。

- 科里奧利效應:在旋轉參考系中,運動物體會發生路徑偏轉。北半球的氣旋逆時針旋轉、南半球順時針,以及下落物體會向東微偏,都是地球自轉的直接證據。

- 傅科擺 (Foucault Pendulum):1851年,法國物理學家里昂·傅科在巴黎萬神殿進行了著名實驗,比哥白尼的時代晚了許多。他懸掛了一個巨大的單擺,其擺動平面會因地球自轉而發生視覺上的旋轉。這個實驗為地球自轉提供了直觀且無可辯駁的證明。

現代測量技術:

今日,科學家利用極高精度的太空測地技術來監測地球的自轉。

- 甚長基線干涉測量 (VLBI):通過觀測遙遠類星體,精確測定地球的旋轉。

- 全球定位系統 (GPS) 與衛星雷射測距 (SLR):原理是通過追蹤人造衛星,可以反推出地球自轉的細微變化。這些技術不僅是科學研究的工具,其數據也是確保GPS導航精準度的關鍵,因為必須實時校正因地球自轉及變化所帶來的誤差。國外行星研究也廣泛應用這些技術。

常見問題 (FAQ)

Q1: 地球自轉和公轉有什麼不同?

A: 兩者是地球的兩種基本運動。自轉是地球繞著自身的軸線旋轉,這個過程產生了晝夜交替,週期約為一天。公轉則是地球繞著太陽運行的軌道運動,這個過程產生了四季變化(因自轉軸傾斜),週期約為一年。

Q2: 為什麼我們的一天是24小時,而不是地球真正的自轉週期(約23小時56分)?

A: 這是因為我們日常所用的「一天」(平太陽日)是基於太陽在天空中位置的變化。當地球自轉一圈(一個恆星日)後,它同時在繞日軌道上移動了約1度。因此,地球需要額外旋轉約4分鐘,太陽才能回到天空中的相同位置。我們將這個完整過程的平均時間定義為24小時,以符合太陽的東升西落週期。

Q3: 地球自轉變慢,對我們有什麼實際影響?

A: 在人類的生命尺度上,這種變化極其微小,我們無法直接感受到。最直接的影響是在全球計時領域,為了使高精度的原子鐘時間與不規則的地球自轉時間保持同步,需要不定期地實施「閏秒」。長遠來看,這個趨勢深刻地影響了地月系統的演化,並在數億年的尺度上改變了一天的長度。

Q4: 如果地球突然停止自轉會發生什麼事?

A: 這將是一場全球性的災難。首先,地表上的一切(包括大氣、海洋、建築物)仍會因慣性而以原來的高速(赤道處約每小時1670公里)繼續運動,引發難以想像的全球性風暴與海嘯。其次,白天的一面將被太陽持續炙烤,變成酷熱的沙漠;黑夜的一面則會陷入極度嚴寒。此外,地球磁場可能消失,使我們失去對致命宇宙輻射的保護。

Q5: 我們是如何精確測量地球自轉的?

A: 現代科學家主要使用太空大地測量技術。甚長基線干涉測量(VLBI)通過協調全球多個射電望遠鏡,觀測遙遠的、位置幾乎不變的類星體,來計算地球的精確轉向。全球定位系統(GPS)、衛星雷射測距(SLR)等技術則通過持續追蹤人造衛星的軌道,反向推算出地球自轉速度和地軸位置的細微變化,精度可達微秒級。

總結

地球自轉遠非一個簡單的24小時時鐘。它是一部宏大的交響樂,主旋律是因月球的潮汐力而緩緩變慢的柔板,其中又交織著由地球內部與表面物質交換動能所譜出的快慢變奏。它的轉軸在宇宙中優雅地描繪出千年的圓錐,同時又在地殼上留下不安分的足跡。

從太陽系誕生之初的角動量遺產,到今日影響GPS定位與全球時間標準的毫秒級變化,地球的每一次旋轉都承載著無盡的物理奧秘。持續地監測與研究地球自轉,不僅幫助我們揭示地球深處的秘密,也為我們理解全球氣候變遷等重大議題提供了獨特的視角。這場持續了46億年的旋轉,將繼續定義我們星球的過去、現在與未來。