在基督教信仰的宏大敘事中,「洗禮」這項傳統儀式,無疑是其中最為核心且意義深遠的宗教儀式與聖禮之一。從耶穌基督親身在約旦河接受洗禮,到祂復活升天前頒布給門徒的「大使命」,洗禮始終是基督徒生命歷程中一個不可或缺的里程碑。

然而,對於這項古老而神聖的儀式,許多人仍存有疑惑:受洗的意義究竟為何?它僅僅是一種形式,還是具有更深層的屬靈功效?不同的施行方式(如浸禮與點水禮)有何差異?它與個人的得救有著什麼樣的關聯?本文將深入探討洗禮的詞源、聖經基礎、神學意涵、各宗派的實踐與信念,以及它在基督徒生命中所扮演的關鍵角色。

一、 洗禮的詞源與聖經基礎

洗禮的根源可追溯至聖經本身,其意義與實踐緊密地交織在基督信仰的核心敘事中。

詞源探究

「洗禮」一詞源自通用希臘文動詞「βαπτίζω」(Baptizo),其基本意思是「浸入」、「淹沒」或「洗滌」。這個詞彙在古代也被用於描述布料染色時,將其完全浸入染缸改變顏色的過程。因此,從詞源上,洗禮就帶有被完全浸沒、徹底改變、潔淨和聖化的意象。

舊約的預表與約翰的洗禮

在舊約中,水潔淨的禮儀便已存在,預表著屬靈的潔淨。到了新約,施洗約翰在曠野傳道,呼籲人們悔改,並為他們施行「悔改的洗禮」,這個行動的意義在於象徵罪得赦免,為即將到來的彌賽亞預備道路。約翰的洗禮要求受洗者先行悔改,這是一個重要的前提。

耶穌的榜樣與大使命

洗禮最權威的典範來自耶穌基督本人。儘管祂是無罪的,但祂依然來到約旦河,接受約翰的洗禮。當約翰試圖阻止時,耶穌回答說:「你暫且許我,因為我們理當這樣盡諸般的義。」(馬太福音 3:15)。耶穌的受洗,不僅是為了認同罪人,更是設立了一個順服的榜樣,並在此刻由聖父和聖靈共同見證其神子的身份。

在耶穌復活升天前,祂將為萬民,不論是猶太人或外邦人,施洗確立為教會的根本使命,即著名的「大使命」:「所以,你們要去,使萬民作我的門徒,奉父、子、聖靈的名給他們施洗。凡我所吩咐你們的,都教訓他們遵守,我就常與你們同在,直到世界的末了。」(馬太福音 28:19-20)。這段經文不僅命令了洗禮的普世性,更確立了其施行的權柄來源——奉三位一體真神的名。

二、 受洗的意義:深層神學內涵

洗禮遠非一個空洞的儀式,它蘊含著豐富且深刻的神學意義,是信徒生命內在改變的外在彰顯。

與基督的聯合:同死、同埋、同復活

這是洗禮最核心的象徵意義。使徒保羅在羅馬書與歌羅西書中精闢地闡述:「豈不知我們這受洗歸入基督耶穌的人,是受洗歸入祂的死嗎?所以,我們藉著洗禮歸入死,和祂一同埋葬,原是叫我們一舉一動有新生的樣式,像基督藉著父的榮耀從死裡復活一樣。」(羅馬書 6:3-4)。這個與主聯合的過程,也意味著「披戴基督」(加拉太書 3:27),即在生命中活出基督的樣式,以祂的性情為我們的性情。

- 同死與同埋葬:浸入水中的動作,象徵著信徒的「舊我」——那個被罪捆綁、自私敗壞的生命——與基督一同被釘在十字架上,並且一同被埋葬。這意味著過去一切的罪惡、過犯和汙穢,都在基督的死裡被終結。

- 同復活:從水中出來,則象徵著與基督一同復活,獲得一個全新的生命。這個「新我」是在基督裡的創造,靠著聖靈的大能而活,從此不再作罪的奴僕,而是活出討神喜悅的聖潔生活。

公開的信仰告白與立約

洗禮是一個公開的宣告。受洗者在上帝、教會弟兄姊妹、乃至於屬靈世界的眾天使與魔鬼面前,見證自己真心信耶穌,並接受耶穌基督為個人的救主和生命的主。這是一個莊嚴的立約儀式,表明自己願意將生命的主權交託給神,並加入祂的國度。如同戀人透過婚禮在眾人面前宣告彼此的委身,洗禮是信徒對基督「至死不渝」的愛的宣告。

罪的潔淨與赦免

水在洗禮中象徵著潔淨。彼得前書提到:「這水所表明的洗禮,現在藉著耶穌基督復活也拯救你們;這洗禮本不在乎除掉肉體的汙穢,只求在神面前有無虧的良心。」(彼得前書 3:21)。洗禮本身並非靠水洗去身體的污垢,而是藉著信靠耶穌的寶血,洗淨我們內在的罪,使我們在神面前得以坦然無懼。

加入教會、成為基督身體的一份子

洗禮是進入教會大家庭的正式儀式。哥林多前書說:「我們不拘是猶太人,是希臘人,是為奴的,是自主的,都從一位聖靈受洗,成了一個身體,飲於一位聖靈。」(哥林多前書 12:13)。透過洗禮,信徒被接納為普世教會的一員,成為基督身體上的一個肢體,從此不再是「獨行俠」,而是在教會的團契生活中與其他信徒一同成長、互相扶持、彼此服事。

神的恩典管道(A Means of Grace)

部分宗派,如天主教會、東正教及信義宗(路德宗),認為洗禮不僅是象徵,更是上帝施行恩典的有效管道。他們相信,在洗禮中,聖靈真實地工作,為受洗者帶來屬靈的重生(Baptismal regeneration),建立或堅固他們的信心,並將救恩的祝福賜給他們。提多書 3:5-7 也支持此觀點,將「重生的洗和聖靈的更新」與上帝的憐憫和救恩連結起來。

三、 洗禮的施行方式與對象

圍繞洗禮的具體實踐,教會歷史上主要存在兩種方式和兩種對象的討論,這些差異也成為宗派劃分的原因之一。

浸禮 vs. 點水禮

- 浸禮(Immersion):將受浸者全身浸入水中。這是許多宗派(如浸信會、五旬節派)堅持的方式。其理由包括:希臘文「Baptizo」的原意是浸入;耶穌在約旦河的受洗是全身入水;全身浸入水中的動作最能完整地象徵與主同死、同埋葬、同復活。

- 點水禮(Sprinkling)或澆灌禮(Pouring):將祝聖過的水灑在或倒在受洗者頭上。天主教會、長老會、信義宗等宗派採用此方式。其理由包括:聖經並未明令禁止此方式,例如使徒行傳記載保羅可能是在家中站著受洗;考慮到實際情況,如為病人、獄中囚犯或水源稀缺地區的人施洗,浸禮並不可行;儀式的核心在於其屬靈意義,而非外在形式的精確複製。

- 觀點整合:許多神學家認為,過度堅持某種形式而造成教會分裂,是中了魔鬼的詭計,違背了基督裡合一的教導。重要的是施洗時「奉聖父、聖子、聖靈的名」,以及受洗者內心的真誠信仰。兩種方式在歷史上皆有其淵源,也應被視為有效。

嬰兒洗禮 vs. 信徒洗禮

- 嬰兒洗禮(Infant Baptism):為嬰孩施洗。東正教、天主教會、信義宗、聖公宗、長老會等宗派實行此傳統。其神學依據包括:這是使徒的傳統(教父文獻記載);上帝的恩典與救恩不分年齡,也臨到嬰孩;洗禮是新約的割禮,嬰孩如同舊約的男嬰一樣,藉此被納入聖約的群體中。

- 信徒洗禮(Believer’s Baptism):只為那些心智成熟、能清楚表達個人信仰決志的人施洗。浸信會、宣道會等宗派持此觀點。他們認為,洗禮是一個認信的行動,受洗者必須先有個人的悔改與信心,而嬰孩不具備此能力。他們通常會為嬰孩舉行「獻兒禮」,為孩子禱告祝福,待其長大後自行決定是否受洗。

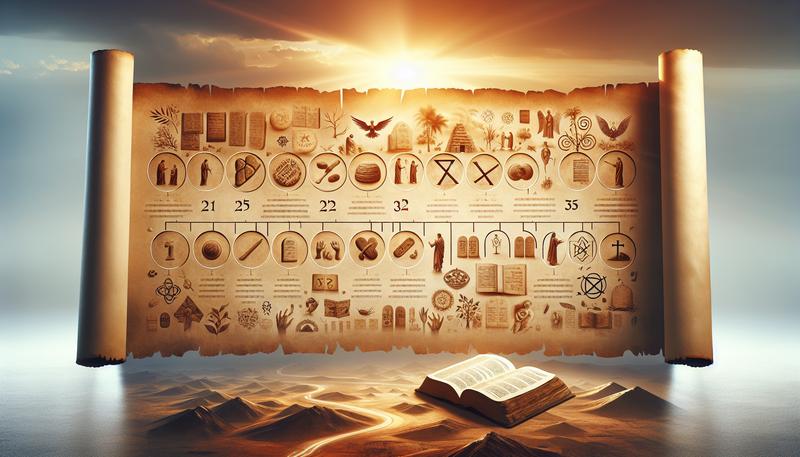

四、 各宗派對洗禮的信念比較

不同的基督教宗派對洗礼的效能、方式和必要性持有不同的看法,以下表格整理了部分主要宗派的觀點:

| 宗派 | 對洗禮之信念 | 施洗方式 | 對嬰兒洗禮之信念 | 洗禮能帶來重生 |

|---|---|---|---|---|

| 東正教會 | 視為必須的「奧蹟」(聖禮),是得救的途徑。 | 浸入水中三次為標準,緊急情況下可澆灑。 | 是,嬰兒受洗後即可領受聖餐和抹油禮。 | 是 |

| 天主教會 | 必須領洗,以獲得稱為「聖寵」的成聖力量。 | 主要用浸入或澆灌方式。 | 是,相信嬰兒透過洗禮領受恩典。 | 是 |

| 信義宗(路德會) | 是上帝聖靈所用的媒介,將新生命賜給罪人。 | 用澆灑、澆灌或浸入方式皆可。 | 是,相信洗禮能為嬰兒創造或堅固信心。 | 是 |

| 浸信宗 | 是教會的象徵性禮儀,公開見證得救,但非得救的必要條件。 | 堅持全身浸入水中。 | 否,認為洗禮必須是個人認信的行動。 | 否 |

| 聖公宗 | 是得救所必需,因為洗禮給予靈性重生。 | 用浸入或澆灌方式。 | 是。 | 是(部分低派教會除外)。 |

| 循道宗(衛理公會) | 認為是成為基督徒團契成員的標記,但非得救的必要條件。 | 用澆灑、澆灌或浸入方式。 | 是。 | 是 |

| 長老會/歸正教會 | 是象徵性禮儀,是信徒對神信心的印證與標記。 | 以灑水禮(點水禮)為主,少部分用浸禮。 | 是,表示孩子與基督徒父母同屬聖約團契。 | 否 |

| 五旬節派教會 | 是見證個人已接受基督的象徵性規程,並強調有聖靈的洗。 | 以浸入方式為主。 | 否,但有為嬰兒獻給神的祝福禮。 | 否 |

| 基督復臨安息日會 | 是象徵性禮儀,非得救所必需。只為能理解其意義的信徒施洗。 | 僅用浸禮。 | 否,認為需年齡足夠,知道自己歸正者才可受浸。 | 否 |

五、 洗禮與得救的關係

「信而受洗的,必然得救」(馬可福音 16:16),這句經文引發了長久的討論。

觀點一:洗禮是得救的必要環節

如前述表格所示,部分宗派認為洗禮是上帝指定的、傳遞救恩的媒介。他們認為,若一個人有機會卻故意拒絕受洗,就是違背了主的命令,其救恩堪憂。

觀點二:洗禮是得救的見證,而非前提

強調「因信稱義」的宗派則認為,得救的唯一條件是信心。與耶穌同釘十字架的強盜,在臨終前信主,耶穌便應許他同在樂園裡,他並沒有機會受洗。因此,洗禮是得救之後順服的行動,是信心的外在果實,而非賺取救恩的行為。

平衡的看法

歸根結底,聖經總是將「信」與「受洗」緊密連結。一個真正相信耶穌的人,必然會渴望遵行祂的命令去受洗。因此,問題不在於「沒受洗能否得救」,而在於「一個真正有信心的人為何會拒絕受洗」。若非特殊情況(如十字架上的強盜),刻意迴避洗禮,可能反映了其信心與委身的保留。因此,可以說,受洗是成為一個名符其實、活在教會群體中的基督徒的必要步驟。

常見問題 (FAQ)

Q1: 一定要受洗才算基督徒嗎?

A: 從聖經的教導和教會的傳統來看,是的。雖然救恩的根本在於信耶穌所帶來的信心,但洗禮是耶穌親自設立的命令,是公開承認信仰、加入教會、與主聯合的必要儀式。一個真正委身的信徒,沒有理由拒絕受洗。可以說,洗禮是成為一個在群體中實踐信仰的「實質上」的基督徒的必經之路。

Q2: 浸禮和點水禮哪一個才對?

A: 聖經並未嚴格規定唯一的施洗方式。兩種方式都有其神學象徵意義和歷史淵源。浸禮更能形象地表達「同埋葬、同復活」,而點水禮則強調聖靈的澆灌與潔淨。重要的是儀式背後的信仰實質,而非拘泥於外在形式。教會不應因此分裂,而應彼此尊重。

Q3: 我有信心,但因家庭傳統信仰等因素暫時無法受洗,該怎麼辦?

A: 這是許多信徒會面臨的真實困境。首先,上帝看重你的內心和信心。你可以持續禱告,求神開路並賜給你智慧與家人溝通。同時,積極參與教會生活,學習神的話語,讓生命先被改變,活出基督的樣式。當家人看到你生命的正面轉變時,阻力可能會減小。時機成熟時,再順服地接受洗禮。

Q4: 誰可以為我施洗?

A: 廣義上,耶穌的大使命是給所有門徒的。然而,為求聖禮的莊重與秩序,從初代教會開始,施洗通常由被教會認可的聖職人員(如牧師、長老、神父)來執行。重要的是施洗者是奉「聖父、聖子、聖靈」的名,並非倚靠施洗者個人的名望或能力。我們是歸入主的名下,而非任何人的名下。

Q5: 受洗後生活會有什麼立即的改變?

A: 受洗後,外在環境可能不會立即改變,失業的依然失業,生病的也需繼續治療。但最大的改變發生在你的屬靈身份和內心狀態。你正式成為神的兒女,擁有祂的同在、保守與引導。你會獲得從神而來的平安與盼望去面對困境,你的禱告有了新的權柄,並且你成為教會大家庭的一份子,從此不再孤單。這是一個生命本質的轉變,其果效會隨著你與神關係的加深而日益顯明。

總結

洗禮,這場在水中舉行的神聖儀式,是基督徒信仰旅程的起點,而非終點。它是一場深刻的屬靈葬禮,我們將舊的自我與基督一同埋葬;它也是一場榮耀的新生慶典,我們與基督一同復活,開啟嶄新的人生。無論是浸禮還是點水禮,是嬰兒洗禮還是信徒洗禮,其核心都在於奉三位一體之名,憑著信心與基督聯合,並公開委身於祂和祂的教會。

受洗之後,基督徒並非從此一帆風順,生活中的挑戰依然存在。然而,不同的是,我們不再是孤軍奮戰。我們擁有神的同在,聖靈的引導,以及教會弟兄姊妹的支持。我們的生命從此有了永恆的盼望與屬天的平安。因此,洗禮不應被視為一個需要逃避的束縛,或是一個可有可無的選項,而應被看作是領受上帝豐盛恩典與祝福的門戶,是踏上那條「焚而不燬」、跟隨基督的成聖之路的莊嚴宣告。