當我們鬆開手中的物體,看著它筆直地向地面或地板墜落,這個在日常生活中再也熟悉不過的現象,背後其實蘊含著物理學中一個最基本也最核心的物理觀念——自由落體。它不僅是開啟古典力學大門的一把鑰匙,更是科學家們挑戰權威、建立新知的歷史見證。

自由落體的概念看似簡單,但其發展歷程卻橫跨了近兩千年,從亞里斯多德的直覺推斷,到伽利略的革命性實驗,再到牛頓的萬有引力定律,每一次思想的躍進都深化了我們對宇宙運行法則的理解,這是一件很有意義的事情。

本文將帶您深入探索自由落體的完整面貌,從其歷史探究、物理公式的精確推導,到現實世界中不可忽視的空氣阻力與「終端速度」概念,最後再透過有趣的實例,讓您具體感受自由落體運動在不同時間尺度下的驚人距離。無論您是初學物理的學生,還是對科學充滿好奇的讀者,這篇文章都將為您建構一個完整而詳盡的知識體系。

一、 自由落體的歷史探究:一場跨越千年的科學革命

亞里斯多德的直覺與謬誤

在物理學的黎明時期,古希臘哲學家亞里斯多德(Aristotle)首先對物體下落的現象提出了系統性的解釋。他基於生活觀察認為,物體下落的快慢由其自身的重量決定——物體越重,下落得越快。這個觀點非常符合人們的直覺,例如石頭比羽毛這種輕的東西下落得快得多。因此,亞里斯多德的理論影響了西方世界長達兩千年之久,被奉為不容置疑的真理。

伽利略的革命性思想與實驗

直到16、17世紀,義大利科學家伽利略·伽利萊(Galileo Galilei)對亞里斯多德的學說提出了根本性的挑戰。在他書中巧妙地設計了一個思想實驗:

假設有兩塊石頭,大石頭重8單位,小石頭重4單位。根據亞里斯多德的理論,大石頭的下落速度為8,小石頭為4。若將這兩塊石頭綁在一起,由於下落較快的大石頭會被較慢的小石頭拖累,整個系統的下落速度應介於4到8之間。然而,綁在一起的石頭總重量為12,其下落速度理應大於8。這便產生了無法解決的邏輯矛盾。

基於這個思想實驗,伽利略推斷,物體下落的速度與其重量無關。

為了驗證自己的理論,伽利略進行了一系列實驗。最著名的傳說是他在比薩斜塔塔頂上同時拋下兩個不同質量的鉛球,進行了這個自由落體實驗,結果兩球同時落地。然而,這個故事多被現代史學家視為一則傳奇軼事,缺乏當時的確切記載。

伽利略更具開創性且有史實依據的,是他的「斜面實驗」。他意識到物體垂直下落的速度太快,以他當時的計時工具(如水鐘或自己的脈搏)難以精確測量。於是,他巧妙地將自由落體視為90度的斜面運動,並透過減緩斜面的傾角來「稀釋」重力,從而放慢物體的運動速度以便觀測。

透過在斜面上滾動銅球,他發現物體的運動速度是均勻增加的,即在相同的時間間隔內,速度的增加量是恆定的。這就是「等加速度運動」的概念,而自由落体正是其最純粹的表現形式。

實驗的最終驗證

伽利略的理論雖然極具說服力,但空氣阻力的存在始終是一個干擾因素。17世紀,英國科學家羅伯特·波以耳(Robert Boyle)進行了著名的真空實驗。他將一枚硬幣和一根羽毛放入一個抽成真空的玻璃管中,在沒有空氣阻力的環境下,羽毛和硬幣以完全相同的速度同時下落,完美驗證了伽利略的理論。

而最具震撼力的證明則來自太空時代。1971年,美國阿波羅15號的太空人大衛·史考特(David Scott)在月球上(一個近乎真空的環境),對著攝影機同時鬆開了一把錘子和一根羽毛。全世界的觀眾都親眼目睹,這兩個質量懸殊的物體,在月球的重力作用下,以相同的姿態緩緩飄落,並同時觸及月球表面。這一幕,為延續千年的辯論畫上了完美的句點。

二、 自由落體的物理學原理與公式

在理想物理模型中,自由落體被定義為:一個物體在初速為零的狀態下,僅受重力的作用而產生的運動,這就是所謂的自由落體運動。 這意味著我們忽略了空氣阻力、浮力等一切其它力。

核心概念:重力加速度 (g)

實驗證明,在地球表面附近,所有自由落體的物體都具有一個相同的加速度,這個加速度被稱為「重力加速度」,符號為 g。其標準值約為 9.8 公尺/秒² (m s 2)。這代表著,每經過一秒鐘,物體的速度就會增加約9.8公尺/秒。

一個關鍵問題是:為何質量不同的物體會有相同的加速度?這可以從牛頓的萬有引力定律和第二運動定律推導出來。

- 1. 牛頓萬有引力定律:地球(質量為M)對物體(質量為m)的引力 F = G (M m) / r²,其中 G 是萬有引力常數,r 是地心到物體的距離。

- 2. 牛頓第二運動定律:力 F = 物體質量 m * 加速度 a。

當物體自由落體時,它所受的合力就是萬有引力,因此:

m a = G (M * m) / r²

我們可以消去等號兩邊的物體質量 m,得到:

a = G * M / r²

由於G、地球質量M以及地球半徑r在地表附近都可視為常數,因此加速度 a 是一個定值,這個值就是 g。這個推導完美地解釋了為何自由落體的加速度與物體自身的质量無關,這也是這個物理觀念的核心。

三大核心運動公式

自由落體是等加速度直線運動的一個特例(初速度v₀=0,加速度a=g)。因此,其運動規律可以由以下三個核心基本公式描述:

| 物理量 | 關係 | 公式 | 說明 |

|---|---|---|---|

| 末速度與時間 | 速度隨時間線性增加 | v = g ⋅ t | v代表瞬時速度,g是重力加速度,t是時間。 |

| 高度與時間 | 下落高度隨時間平方增加 | h = (1/2)gt² | h代表下落的高度(距離),與時間平方t²和g相關,可寫作(1/2)g t 2。 |

| 高度與速度 | 速度與高度的直接關係 | v² = 2gh | 這個公式排除了時間t,直接關聯物體速度平方v 2與高度。 |

v-t 圖的意義

如果我們繪製自由落體的速度(v)對時間(t)的關係圖,會得到一條通過原點的直線。這條直線的斜率就等於重力加速度 g,而直線與時間軸所圍成的面積則代表物體的位移,也就是其位置的變化與下落的高度 h。

在一個封閉系統中,物體的總能量(包含動能與因其在高的地方所具有的重力勢能)是守恆的,這也是一個重要的物理觀念。

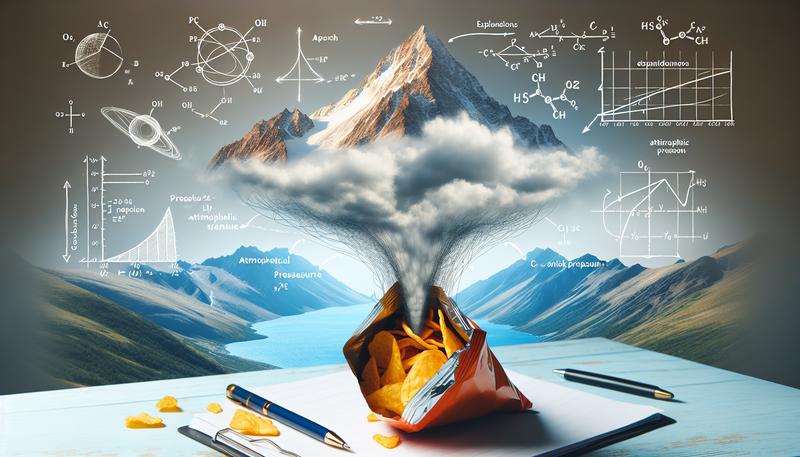

三、 現實世界中的自由落體:空氣阻力與終端速度

儘管理想化的自由落體公式在物理學中至關重要,但在現實世界,特別是當物體從極高處下落時,一個不可忽視的因素——空氣阻力——便會登場。

空氣阻力的影響

空氣阻力是一種流體阻力,它的大小與物體的速度、形狀、迎風面積等因素有關。速度越快,阻力越大;迎風面積越大(如張開的降落傘),阻力也越大。這就是為什麼一張平鋪的紙會比揉成一團的紙團下落得慢得多。

終端速度 (Terminal Velocity)

當一個物體開始下落時,其速度從零開始增加,空氣阻力也隨之增大。在某一時刻,向上的空氣阻力會與向下的重力大小相等。此時,物體所受的淨力為零,加速度也變為零,物體將不再加速,而是以一個恆定的最大速度繼續下落,這個速度就被稱為「終端速度」。

- 影響因素:人體的終端速度取決於下落時的姿勢。若以「大鵬展翅」的姿勢(腹部朝下,四肢張開)下落,迎風面積最大,物體速度約為 170-200 公里/小時。但如果採取頭下腳上的跳水姿勢,可將終端速度提高到 300 公里/小時以上。

- 高度的影響:物體大約在下墜500公尺後,其速度就會非常接近終端速度。這意味著,從10000公尺高空跳傘和從1000公尺高空跳傘,其落地前的最終速度其實相差無幾。

真實案例的啟示

理解了終端速度和衝擊力的概念,我們就能解釋一些極端的真實案例,並找到問題的答案。1972年,空服員維斯納·烏洛維奇從33,000呎(約10,000公尺)高空的爆炸班機中墜落卻奇蹟生還。

除了運氣極佳,物理學解釋是:她很可能連同部分機艙殘骸一起下落,增加了空氣阻力;最終掉落在覆蓋厚厚積雪的斜坡上,極大地延長了撞擊時的緩衝(減速)時間,從而大幅減小了衝擊力。相反,有些人在僅僅二、三層樓的高度墜落卻不幸身亡,這往往是因為落地姿勢不佳,且直接撞擊堅硬的水泥地面,導致減速時間極短,身體承受了巨大的瞬間衝擊力。

四、 自由落體的趣味應用與想像

為了讓抽象的物理公式變得更具體,讓我們將自由落体的掉落距離與日常生活中的地標和事物聯繫起來。

下表顯示了在忽略空氣阻力的理想情況下,物体在不同時間內的總掉落距離(使用 g = 9.8 m/s² 計算),其中時間為t=3秒時,落下距離為44.1公尺。科学家們透過這樣的計算,讓抽象的運動物理量變得可以想像。

| 自由落體時間 (秒) | 精確掉落距離 (公尺) | 約略掉落距離 (公尺) | 高度類比 |

|---|---|---|---|

| 1 | 4.9 | 5 | 約一層半樓高,或一棵路邊高的大樹的高度。 |

| 2 | 19.6 | 20 | 約6-7層樓高,相當於城市中的捷運高架橋。 |

| 3 | 44.1 | 45 | 約15層樓高,類似一座中型摩天輪的高度。 |

| 4 | 78.4 | 80 | 約26層樓高,相當於一座高大的水塔或小型通訊塔。 |

| 5 | 122.5 | 125 | 約40層樓高,已是摩天大樓的領域。 |

| 6 | 176.4 | 180 | 約60層樓高,與大型瀑布或山谷的高度相當。 |

| 7 | 240.1 | 240 | 約80層樓高,從這個高度墜落已極度危險。 |

| 8 | 313.6 | 320 | 約106層樓高,接近巴黎鐵塔(330公尺)的高度。 |

| 9 | 396.9 | 400 | 約133層樓高,已非常接近台北101觀景台的高度。 |

| 10 | 490.0 | 500 | 約166層樓高,接近台北101大樓的總高度(509公尺)。 |

動漫世界的想像

我們甚至可以將其與日本動漫中的巨大機器人進行比較:

- 鋼彈 (Gundam, 約18公尺高):從其頭頂自由落體到地面,耗時不到2秒。

- 初號機 (Evangelion, 約40公尺高):從其頭頂墜落,耗時約3秒。

- 巨神兵 (風之谷, 約160公尺高):從其頭頂墜落,需要將近6秒的時間。

常見問題 (FAQ)

Q1: 為什麼質量不同的物體會在真空中同時落地?

A: 這是一個重力质量與慣性质量相等所導致的絕妙結果。雖然質量較大的物體受到的地球引力(F=mg)確實較大,但其抵抗運動狀態改變的慣性(F=ma中的m)也同樣較大。這兩種效應正好相互抵銷,使得所有物體在真空中的加速度都等於重力加速度g。

Q2: 自由落體的公式在現實生活中準確嗎?

A: 這些公式在物體密度大、體積小、下落距離短的情況下非常準確,因為此時空氣阻力的影響可以忽略不計(例如,扔一個小石頭)。但對於質量輕、體積大(如羽毛、紙張)或從非常高處下落的物體,空氣阻力會產生顯著影響,此時必須考慮終端速度,理想公式將不再適用。

Q3: 人從高的地方掉落真的能存活嗎?關鍵因素是什麼?

A: 雖然極為罕見,但歷史上確實有生還案例。存活的關鍵因素有三:

- 1) 降低終端速度:盡量張開身體,或與大塊殘骸一同下落以增加空氣阻力。

- 2) 尋找緩衝:落在柔軟的表面,如厚雪堆、沼澤、茂密的樹林,以最大限度地延長減速時間,降低衝擊力。

- 3) 運氣與落地姿態:避免頭部或重要器官直接撞擊。

Q4: 伽利略真的在比薩斜塔上丟過鐵球嗎?

A: 這個故事流傳甚廣,但絕大多數歷史學家認為這可能是一個杜撰的傳說,最早由他的學生兼傳記作者維維亞尼所記載,這個事情在伽利略本人書中並未提及。他更重要、更具科學價值的貢獻來自於更可控、更易測量的斜面實驗。

總結

自由落體,這個始於日常觀察的簡單現象,卻是貫穿物理學發展史的重要脈絡。它不僅展現了科學從直覺猜想到嚴謹實證的演進過程,也揭示了理想模型與複雜現實之間的差異。從伽利略的斜面,到牛頓的蘋果,再到月球上的羽毛,對自由落體的探索,一次次地刷新了人類對自然的認知。

理解自由落體,我們不僅學會了幾個基本的運動公式,更重要的是,我們學會了區分理想條件與現實約束。下一次,當你看到飄落的樹葉或從高空跳傘的運動員時,你將能以更深刻的物理視角,去欣賞那背後由重力、空氣阻力共同譜寫的複雜而優雅的運動之舞。