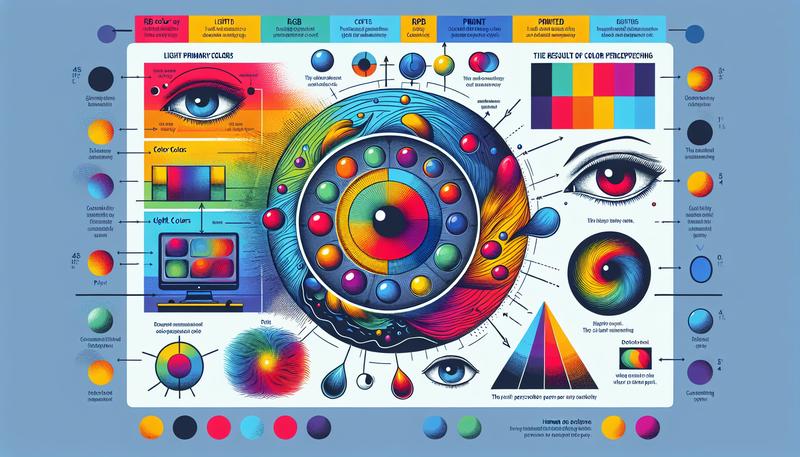

您是否曾經有過這樣的困惑:為何在美術課上,老師教我們紅色加藍色可以調出紫色,但自己實際用顏料混合時,卻總得到一種髒髒的、偏咖啡的混濁色彩?這就是傳統美術三原色觀念在實踐中遇到的障礙。又或者,為什麼在電腦螢幕上精心設計的鮮豔作品,一旦印刷出來,顏色就變得黯淡無光?這些問題的根源,都指向一個核心的色彩學知識:我們生活在兩個截然不同的色彩系統中——一個是屬於光線的「加法混合」世界,另一個則是屬於顏料的「減法混合」世界。

本文將深入探討這兩大系統的核心:色光三原色 (RGB) 與色料三原色 (CMY/CMYK),也就是所謂的色彩三原色。我們不僅將解釋其背後的科學原理與生理基礎,更將破除長久以來關於「紅黃藍」三原色的普遍迷思。無論您是設計師、攝影師、藝術家,還是任何對色彩充滿好奇的學習者,掌握這些基礎知識,都將是您駕馭色彩、確保作品在電子系統與實體世界中都能精準呈現的關鍵第一步。

色光三原色 (RGB):光線疊加的加法世界

色光三原色,指的是紅 (Red)、綠 (Green)、藍 (Blue) 三種基本色光,也就是rgb三原色。它們被稱為「原色」或基色,是因為它們無法透過混合其他的色光來產生,但它們卻能以不同的比例和強度混合,創造出人眼可見的絕大多數色彩。這個rgb color model是所有數位顯示的基礎。

加法混合 (Additive Mixing) 的原理

「加法」的核心概念在於「疊加」,也稱為加色法。當不同顏色的光線投射到同一個點上時,它們的亮度會被加總,形成一個更明亮的新色彩。這個混色過程就像在一個黑暗的舞台上,分別打上三盞不同顏色的聚光燈:

- 紅光 + 綠光 = 黃光 (Yellow)

- 綠光 + 藍光 = 青光 (Cyan)

- 藍光 + 紅光 = 洋紅光 (Magenta)

如下左圖所呈現的概念,當這三種三原色光以等量的最高強度完全重疊時,它們會混合成最亮的顏色——白色。這就是「加法混合」的最終結果。任何自主發光的物體,其色彩原理都建立在加法混合之上,並有著堅實的理論支撐。

生理基礎:為何是紅、綠、藍?

三原色的選擇並非物理上的絕對定律,而是源於人類的生理構造。經實驗發現,我們的視網膜中存在三種稱為「錐狀細胞」的感光細胞,它們分別對不同波長的光線最為敏感:

- 1. L-錐狀細胞:對長波長光(黃綠色光,俗稱紅色感光)最敏感。

- 2. M-錐狀細胞:對中波長光(綠色光)最敏感。

- 3. S-錐狀細胞:對短波長光(藍紫色光,俗稱藍色感光)最敏感。

當一道光線進入眼睛,這三種錐狀細胞會受到不同程度的刺激,大腦再根據這三組訊號的相對強度,解讀出我們所感知的「顏色」。例如,當L細胞受到比M細胞略強的刺激時,大腦便會感知到黃色。正因為紅綠藍三色光能有效地分別刺激這三種細胞,它們便成為了構建人類視覺顏色空間最有效率的「基底」,即色光三原色。

RGB 的應用與數值表示

這個rgb顏色模型是所有數位顯示設備的基礎,包括:

- 電腦螢幕與筆記型電腦

- 智慧型手機與平板電腦

- 電視機

- 數位相機與掃描器

在這些設備中,每一個微小的「像素 (Pixel)」都是由更小的紅、綠、藍三色的「子像素 (Sub-pixel)」所組成。透過精確控制每個子像素的發光強度,就能在像素層級上混合出千變萬化的色彩。不同設備對特定rgb值的檢測和重現都不一樣,因為顏色物質和它們對紅、綠和藍的單獨響應水平會隨著製造商的不同而不同。

在電腦系統中,最常見的是 24位元全彩模式。每個顏色通道(R、G、B)都分配了8位元(bit)的數據,可以表示 2^8 = 256 個亮度階級(從 0 到 255)。因此,總共可以組合出的顏色數量為:

256 ×256 ×256 = 16,777,216 種顏色

例如:

- R(255), G(0), B(0) 是純紅色。

- R(0), G(255), B(0) 是純綠色。

- R(255), G(255), B(255) 是純白色。

- R(0), G(0), B(0) 是純黑色(即不發光)。

色料三原色 (CMY):顏料吸收的減法藝術

與發光的螢幕不同,我們日常生活中見到的大部分物體(如紙張、顏料、布料)本身不發光,它們的顏色是透過反射光線來呈現的。這就引出了另一套色彩系統——色料三原色,即青色 (Cyan)、洋紅色 (Magenta)、黃色 (Yellow)。這三者同時也是RGB三原色的互補色。

減法混合 (Subtractive Mixing) 的原理

「減法」的核心概念在於「吸收」。顏料的本質是吸收特定波長的光線,並反射其餘的光線。我們看到的顏色,是白色自然光照射到物體表面後,被「減去」一部分光譜後所剩下的結果。

- 黃色 (Y) 顏料:吸收藍光,反射紅光和綠光(混合後看起來是黃色)。

- 青色 (C) 顏料:吸收紅光,反射綠光和藍光(混合後看起來是青色)。

- 洋紅色 (M) 顏料:吸收綠光,反射紅光和藍光(混合後看起來是洋紅色)。

當我們混合顏料時,實際上是將它們吸收光線的能力疊加起來,每一次混合都會從白光中「減去」更多的光譜,導致反射回來的光線變暗、變濁。

- 黃色 (Y) + 青色 (C):黃色吸收藍光,青色吸收紅光,只剩下綠光被反射出來。

- 黃色 (Y) + 洋紅色 (M):黃色吸收藍光,洋紅色吸收綠光,只剩下紅光被反射出來。

- 青色 (C) + 洋紅色 (M):青色吸收紅光,洋紅色吸收綠光,只剩下藍光被反射出來。

理論上,將三種色料原色以不同的最高濃度混合,應該能吸收掉所有的光,呈現出黑色。

為何需要「K」:CMYK 的誕生

在實際應用中,僅使用 CMY 三色混合有兩個問題:

- 1. 無法產生純黑:由於現有顏料的不完美性,CMY 三色混合後通常得到的是一種深褐色或濁灰色,而非深邃的純黑色。

- 2. 成本與細節:印刷大量的黑色文字或線條時,若使用三色疊印,不僅耗墨量大、成本高,乾燥速度慢,而且不易對準,可能導致邊緣模糊。

為了解決這些問題,印刷業引入了第四種顏色——黑色 (Black) 油墨,形成了 CMYK 色彩模型。「K」代表 Key 或 Key Plate(定位套版),因為在傳統印刷中,黑色版是作為對齊其他顏色印版的關鍵基準。使用獨立的黑墨,不僅能印出更純粹、更深沉的黑色,也讓文字和細節更加清晰銳利,同時節省了成本。

CMYK 的應用

CMYK 是所有印刷品的標準色彩模式,應用範圍包括:

- 書籍、報紙、雜誌

- 海報、傳單、名片

- 產品包裝、標籤

- 廣告看板與布旗

破除迷思:為何「紅黃藍 (RYB)」不是真正的三原色?

許多人在小學美術課上學到的三原色是「紅、黃、藍 (RYB)」。這個由瑞士藝術家約翰·伊登 (Johannes Itten) 在包浩斯學校推廣的十二色環模型,影響了數代人的色彩觀念。然而,從科學和實踐的角度來看,RYB 是一個有嚴重缺陷的過時模型。

- 色域狹窄,調色混濁:使用紅黃藍作為原色,雖然可以調出鮮豔的橘色,但在調配綠色和紫色時,結果往往非常混濁、黯淡。這是因為紅顏料會吸收大量的綠光和藍光,而藍顏料也會吸收紅光和綠光,兩者混合後,幾乎沒有明亮的色彩可以被反射出來。相比之下,用青色和黃色調出的綠色、用品紅色和青色調出的藍色則鮮豔得多。

- 不對稱的混合能力:在 CMY 系統中,洋紅 (Magenta) 和黃色 (Yellow) 可以混合出鮮豔的大紅 (Red)。但在 RYB 系統中,你無法用任何方式從紅、黃、藍中調配出鮮豔的洋紅色。這意味著 RYB 系統從一開始就缺失了重要的色彩表現能力。

- 歷史遺留問題:RYB 模型的出現,部分源於歷史上顏料的取得不易。珍貴的硃砂(紅)和群青(藍)在藝術家心中地位崇高,被視為基礎色。然而,早在伊登提出其理論之前,印刷產業就已經發現並在1906年開始應用更優越的 CMYK 四色印刷法了。

值得慶幸的是,現代的美術教育已逐漸開始修正這一觀念,如色彩學教育家陳哲生老師所倡導的,採用更科學的 CMY 色環來教導色彩混合原理。

RGB vs. CMYK 核心差異與應用場景

清楚地理解 RGB 與 CMYK 的區別,是在設計工作中避免色彩錯誤的基礎。

| 特性比較 | 色光三原色 (RGB) | 色料三原色 (CMYK) |

|---|---|---|

| 色彩原理 | 加法混合 (Additive) – 光線疊加,越加越亮 | 減法混合 (Subtractive) – 顏料吸收光線,越加越暗 |

| 混合結果 | 三原色等量混合產生白色 | 三原色理論上混合產生黑色(實際為濁褐色) |

| 原色組成 | 紅 (Red)、綠 (Green)、藍 (Blue) | 青 (Cyan)、洋紅 (Magenta)、黃 (Yellow)、黑 (Key) |

| 色域大小 | 較大。能表現出非常鮮豔、飽和的色彩,特別是螢光色系 | 較小。無法重現 RGB 中的所有顏色,特別是高亮度的色彩 |

| 主要應用 | 數位顯示設備:網頁設計、UI/UX、社群媒體貼文、數位攝影、影片等 | 所有印刷品:書籍、名片、海報、包裝、型錄、實體廣告等 |

| 工作流程 | 設計檔案從開始就應設定為 RGB 模式,以確保在螢幕上所見即所得。 | 為避免色差,設計檔案從一開始就應設定為 CMYK 模式。 |

關鍵提醒:從 RGB 轉換到 CMYK 是一個從大色域到小色域的過程,必然會發生「色彩壓縮」,許多在螢幕上鮮豔的顏色(如螢光綠、寶石藍)會變得黯淡。因此,為印刷而設計時,切勿在 RGB 模式下定稿,否則最終成品將與您的預期產生巨大落差。

常見問題 (FAQ)

Q1: 為什麼我在電腦上設計的顏色,印出來會不一樣?

A: 這主要是因為您的設計是在 RGB(螢幕)模式下完成,而印刷則是使用 CMYK 模式。RGB 的色域(能表現的顏色範圍)比 CMYK 大得多,尤其是在鮮豔的綠色、藍色和橘色區域。當您的 RGB 檔案被轉換為 CMYK 進行印刷時,那些超出 CMYK 色域的顏色會被強制「壓縮」或替換成最接近的可用顏色,導致色彩變得黯淡、飽和度降低,產生明顯的色差。

Q2: 如果我的設計同時需要用於網頁和印刷品,該怎麼辦?

A: 專業的工作流程建議先以 RGB 模式創作,因為它能保留最廣泛的色彩資訊。完成設計後,將此 RGB 主檔案儲存。接著,建立一個副本,並將其色彩模式轉換為 CMYK。在轉換後的 CMYK 檔案中,您需要仔細檢查顏色變化,並手動調整那些色差過大的顏色,使其在印刷後能盡可能地接近原始的視覺感受。簡單來說,就是為數位和印刷分別維護兩個版本的檔案。

Q3: 「紅黃藍」三原色真的完全錯了嗎?我們小時候學的都是假的?

A: 不能說是「假的」,更準確的說法是「一個不精確且過時的歷史模型」。RYB 模型在過去幾個世紀中為藝術家提供了一個簡單直觀的調色框架。但隨著色彩科學的發展,我們了解到 CMY 模型在顏料混合上能產生更廣、更鮮豔的色域。您可以將其視為科學的進步,就像我們從牛頓物理學發展到相對論一樣,新的理論提供了更精準的解釋。

Q4: CMYK 中的 K 代表黑色,那為什麼不用 B (Black) 呢?

A: 使用 “K” 而非 “B” 主要有兩個原因:首先,”K” 來自於印刷術語 “Key Plate”(定位套版),黑色印版在四色印刷中是用來對齊其他三色(C、M、Y)的關鍵基準。其次,使用 “K” 可以避免與 RGB 系統中的 “B” (Blue) 產生混淆,確保在色彩技術的溝通上清晰無誤。

總結

色彩的世界遠比「紅黃藍」來得複雜而精確。理解 RGB 與 CMYK 這兩大色彩系統的根本差異,是所有視覺創作者的必修課。

- RGB 是為光而生,遵循「加法混合」,應用於所有發光的數位螢幕,其世界是明亮且廣闊的。

- CMYK 是為印刷而生,遵循「減法混合」,應用於所有依靠反射光的實體媒材,其世界是基於吸收與反射的。

拋開過時的 RYB 觀念,擁抱基於科學的 RGB 和 CMY/CMYK 模型,能讓您更精準地預測色彩混合的結果,並在數位設計與實體印刷之間建立一座可靠的橋樑。當您下一次開始創作時,請先問自己一個問題:「我的作品最終將在哪裡被看見?」這個問題的答案,將決定您應該走進哪個色彩的「世界」。