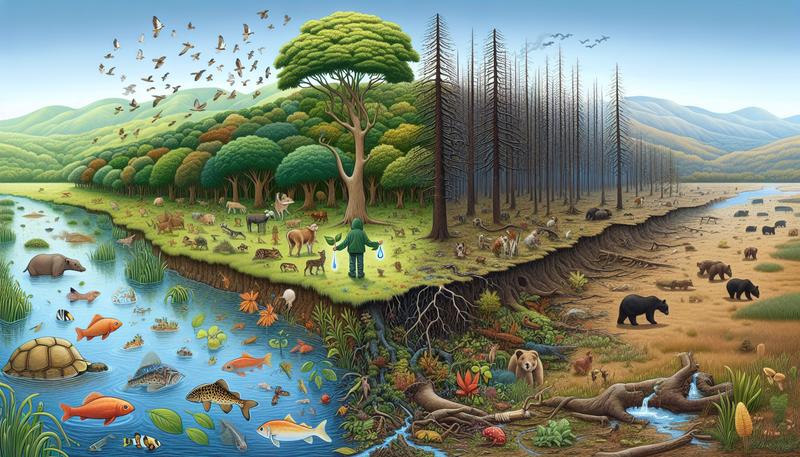

在我們生活的這顆藍色星球上,生命以億萬種姿態繁榮共存,從深邃的海洋到巍峨的高山,從炙熱的沙漠到蒼翠的雨林,共同交織成一幅絢麗多彩的生命畫卷。這幅畫卷,我們稱之為「生物多樣性」。它不僅是地球上的數十億年演化的瑰寶,更是人類文明賴以生存和發展的基石。然而,隨著人類活動的加劇,這幅畫卷正以前所未有的速度褪色,物種滅絕的警鐘頻頻敲響,生態系統的平衡岌岌可危。

本文將深入探討生物多樣性的內涵、其對人類無可替代的重要性、當前面臨的嚴峻威脅,以及全球與台灣為守護這份珍貴遺產所做的努力,並展望一個與自然和諧共生的未來。

什麼是生物多樣性?三個層次的生命交響曲

生物多樣性(Biodiversity),或稱生物的多樣性(Biological Diversity),並非單指物종的豐富程度,而是一個涵蓋多個層次的複雜概念。它如同ㄧ首壯麗的交響曲,由三個緊密相連的樂章構成,為了彰顯其重要性,聯合國更將每年5月22日訂為國際生物多樣性日:

- 遺傳多樣性(Genetic Diversity): 這是生物多樣性的基礎,指的是同一物種內基因的變異程度。基因多樣性如同人類個體間存在膚色、身高、髮色等差異,每個物種的個體也擁有獨特的基因組合。豐富的遺傳多樣性賦予物種更強的適應能力,使其能夠應對環境變遷、疾病和各種挑戰。當遺傳多樣性下降時,物種的韌性隨之減弱,更容易走向衰亡。

- 物種多樣性(Species Diversity): 這是我們最為熟知的生物多樣性層面,指的是特定區域內物種的種類和數量。從微小的細菌到龐大的藍鯨,從不起眼的苔蘚到參天的巨木,地球上數以百萬計的物種共同構成了複雜的生命網絡。每個物種都在生態系統中扮演著獨特的角色,它們之間的相互作用維持著生態平衡與穩定。

- 生態系多樣性(Ecosystem Diversity): 這是生物多樣性的宏觀展現,指的是地球上各種不同的生態系統,如森林、濕地、草原、珊瑚礁、沙漠等。生態多樣性的每個生態系統都是由特定的生物群落與其物理環境相互作用而形成的動態複合體。多樣的生態系統提供了多樣的棲息地,孕育了多樣的物種,並提供了人類賴以生存的各種生態系統服務。

這三個層次環環相扣,共同構成了地球生命系統的完整性。任何一個層次的削弱,都會對整個生命網絡產生連鎖反應,最終影響到人類自身的福祉。

生物多樣性的無可替代價值:人類生存與發展的基石

生物多樣性並非僅僅是供人觀賞的自然奇觀,生物多樣性在人類的生存和發展中扮演著息息相關的角色,其價值體現在以下幾個方面:

生態系服務的提供者:

健康的生態系統為人類提供了不可或缺的服務,這些服務功能包括:

- 供給服務: 提供食物、淡水、木材、纖維、藥材等生活必需品。

- 調節服務: 調節氣候、淨化空氣和水源、分解廢物、控制病蟲害、防止水土流失等。

- 支持服務: 提供土壤形成、養分循環、光合作用等維持生態系統運作的基礎。

- 文化服務: 提供美學欣賞、靈感啟發、科學研究、教育和娛樂等非物質利益。

經濟發展的引擎:

全球約有一半的GDP中度或高度依賴於自然資源。農業、漁業、林業、醫藥和旅遊業等許多產業都直接建立在豐富的生物資源之上。根據林業試驗所的估算,僅台灣自然保護區域的保育效益就高達新台幣610億元,是林產品總價值的268倍,足見其巨大的經濟潛力。

人類健康的守護神:

生物多樣性是醫藥研發的寶庫。許多藥物的有效成分直接或間接來自於動植物和微生物。此外,完整的生態系統有助於調節傳染病的傳播。當生態環境被破壞,人類與野生動物的接觸增加,人畜共通傳染病爆發的風險也隨之升高。

文化傳承的載體:

對於許多原住民和地方社區而言,生物多樣性是其傳統知識、文化認同和生活方式的核心。物種的消失和生態的變遷,也意味著一部份人類文化的流失。

迫在眉睫的危機:全球與台灣生物多樣性的威脅

儘管生物多樣性的重要性不言而喻,但它正以前所未有的速度消失。科學家警告,我們正處於地球歷史上第六次大規模滅絕事件中,而這次滅絕的主要推手,正是人類活動,這嚴重影響了整體的環境穩定性。

全球面臨的五大威脅:

- 棲息地破壞與破碎化: 農業擴張、都市化、森林砍伐和基礎設施建設等,直接導致了物種棲息地的喪失和零碎化,這是生物多樣性下降最主要的原因。

- 過度開發: 過度捕撈、濫墾濫伐、盜獵等行為,使得許多物種的族群數量急劇下降,甚至成為瀕危種而瀕臨滅絕。

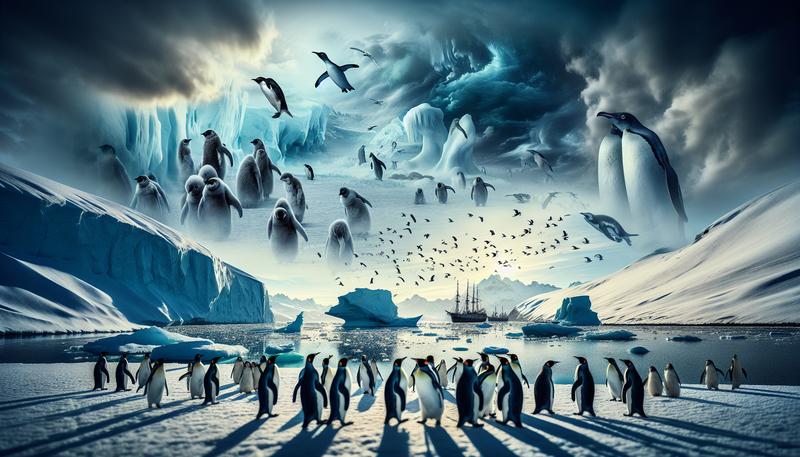

- 氣候變遷: 全球暖化導致氣溫和降雨模式改變,海平面上升,極端天氣事件頻發,這些變化超出了許多物種的適應能力,導致其分佈範圍改變甚至消失,特別是對海洋生態系的衝擊尤為劇烈。

- 污染: 工業廢水、農業廢棄物、塑膠垃圾和化學藥劑等污染物質,嚴重破壞了土壤、水源和空氣品質,對生物造成直接或間接的傷害。

- 外來入侵物種: 隨著全球貿易和交通的發展,許多物種被人為地引入到新的環境。這些外來物種由於缺乏天敵,往往會快速繁殖,與原生種競爭資源,捕食原生種,甚至改變原生生態系統的結構,對生物多樣性造成嚴重威脅。

台灣面臨的挑戰:

台灣雖然面積不大,但擁有極高的生物多樣性,同時也面臨著上述全球性的威脅,並有其特殊性:

- 地狹人稠,開發壓力大: 台灣低海拔地區的原始棲地已所剩無幾,山區的開發也持續對石虎、台灣黑熊等淺山及森林物種造成生存壓力。

- 外來種入侵問題嚴重: 福壽螺、小花蔓澤蘭、斑腿樹蛙、綠鬣蜥等外來入侵種,已對台灣的農業和生態系統造成了巨大的經濟損失和生態衝擊。

- 氣候變遷的衝擊加劇: 作為海島,台灣面臨著海平面上升、珊瑚白化、極端降雨和乾旱等更為顯著的氣候變遷衝擊,高山生態系中的特有種也因棲地縮減而面臨滅絕風險。

守護未來的希望:全球與台灣的保育行動

面對生物多樣性流失的嚴峻挑戰,全球各國和台灣都已採取行動,期盼能扭轉頹勢。生物多樣性的保育已成為全球共識。

全球的保育策略與框架:

- 《生物多樣性公約》(Convention on Biological Diversity, CBD): 1992年於地球高峰會簽署,是全球最重要的生物多樣性保育公約,確立了「保育生物多樣性」、「永續利用其組成部分」和「公平合理地分享由遺傳資源所產生的惠益」三大目標。聯合國環境規劃署(UNEP)在其中扮演了重要的協調角色。

- 「昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架」: 2022年於CBD第十五次締約方大會(COP15)通過,取代了過去的愛知生物多樣性目標(愛知生物目標),為2030年前的全球生物多樣性目標保育設定了四大長期目標及23項具體行動目標,其中最受矚目的便是「30×30目標」,即在2030年前保護全球至少30%的陸地和海洋。

台灣的保育策略與法規:

雖然台灣非《生物多樣性公約》的締約方,但仍積極參與國際生物多樣性保育行動,並已建立相對完善的保育體系。

- 法規體系: 以《文化資產保存法》、《森林法》、《野生動物保育法》及《國家公園法》等作為法源基礎,劃設各類型保護區。

- 保護區系統:

- 國家公園與國家自然公園: 設立9座國家公園及1座國家自然公園,保護國家特有的自然、人文景觀及物種。

- 自然保留區: 劃設22處自然保留區,以最嚴格的標準保護具代表性的生態系或特殊地景。

- 野生動物保護區與重要棲息環境: 劃設多處保護區,針對特定物種及其棲地進行保護。

- 中央山脈保育廊道: 串連起自北到南的14個保護區,形成一條長達300公里的生態廊道,維護了台灣核心生態系的完整性。

- 國土生態保育綠色網絡: 借鑒「里山倡議」精神,推動連結中央山脈至海岸的「森、里、川、海」生態廊道,串聯破碎化的棲地,為淺山平原的野生動植物提供安全的生存環境。為了有效監測成效,相關單位參考國際global earth observation的經驗,建立了taiwan biodiversity observation network,發展本土的生物多樣性指標,作為評估保育成效的指標。

- 物種保育與復育: 針對水雉、綠蠵龜、鯨豚等物種,結合政府、學術單位和民間團體的力量,進行棲地營造、救傷收容和野放追蹤等工作,並取得顯著成效。

- 外來入侵種防治: 建立跨部會的管理機制,針對高風險外來種進行監測、移除和管制,並補助地方政府執行防治工作。

| 台灣保護區類型 | 個數 | 總面積 (公頃) | 陸域面積 (公頃) | 海域面積 (公頃) |

|---|---|---|---|---|

| 自然保留區 | 22 | 65,602.27 | 65,485.09 | 117.18 |

| 野生動物保護區 | 21 | 27,853.05 | 27,557.17 | 295.88 |

| 野生動物重要棲息環境 | 39 | 402,904.22 | 326,308.34 | 76,595.88 |

| 國家公園 | 9 | 749,651.16 | 310,156.19 | 439,494.97 |

| 國家自然公園 | 1 | 1,122.65 | 1,122.65 | 0 |

| 自然保護區 | 6 | 20,788.62 | 20,788.62 | 0 |

| 總計 | 98 | 1,210,657.08 | 694,449.05 | 516,208.03 |

註:總面積已扣除範圍重複部分。資料來源:農業部林業及自然保育署

常見問題 (FAQ)

Q1:什麼是「里山倡議」?它和生物多樣性保育有什麼關係?

A1:「里山倡議」源自日本,指的是一種兼顧生物多樣性維護與資源永續利用的鄉村地景管理模式。它強調人類社會與自然生態的共生關係,鼓勵在淺山、平原等人類活動與自然交界的區域,透過友善環境的農耕、林業和社區發展,來維持健康的生態系統。台灣推動的「國土生態保育綠色網絡」即是實踐里山倡議精神的具體行動,旨在串聯破碎化的棲地,創造人與野生動物和諧共存的環境。

Q2:我一個普通人,可以為生物多樣性保育做些什麼?

A2:生物多樣性的保育是每個人的責任。您可以從日常生活中做起:

- 支持永續農產品: 購買友善環境、有機或具有綠色保育標章的產品,減少農藥和化肥對生態的衝擊。

- 減少消費與浪費: 珍惜資源,減少不必要的消費,並做好垃圾分類與回收,降低對環境的負擔。

- 參與公民科學: 加入鳥類調查、物種紀錄等公民科學計畫,例如透過biodiversity observation network平台,為科學研究貢獻一份心力。

- 支持保育組織: 透過捐款、擔任志工或參與活動等方式,支持國內外的生物多樣性保育工作。

- 教育與分享: 學習更多關於生物多樣性和保育的知識,並將其分享給親朋好友,提升大眾的保育意識。

Q3:為什麼外來入侵物種對生物多樣性的威脅這麼大?

A3:外來入侵物種之所以構成巨大威脅,主要有以下幾個原因:

- 缺乏天敵: 在新的環境中,牠們通常沒有天敵可以控制其族群數量,因此得以快速繁殖和擴散。

- 競爭與排擠: 牠們會與原生種競爭食物、棲地和陽光等資源,往往更具競爭優勢,導致原生種族群下降。

- 捕食原生種: 某些入侵物種會直接捕食原生種,特別是那些對新捕食者缺乏防禦機制的物種。

- 傳播疾病: 入侵物種可能攜帶新的病原體,對抵抗力較弱的原生種造成毀滅性打擊。

- 改變生態系統: 入侵植物可能改變土壤結構和養分循環,而入侵動物則可能改變食物網的結構,從根本上破壞生態系統的平衡。

總結

生物多樣性是地球最珍貴的資產,是維繫生態系統功能和人類福祉的根本。然而,這份資產正以前所未有的速度流失。從全球性的框架到地方性的行動,人類已經意識到危機的嚴重性並開始採取行動。

然而,保育工作道阻且長,需要政府、企業、學術界和每一位公民的共同努力。我們必須重新審視與自然的關係,將生物多樣性的價值納入所有決策的核心,推動永續的生產和消費模式,追求整體的永續性,才能真正扭轉生物多樣性喪失的趨勢,為自己,也為後代子孫,守護一個生生不息的地球家園。