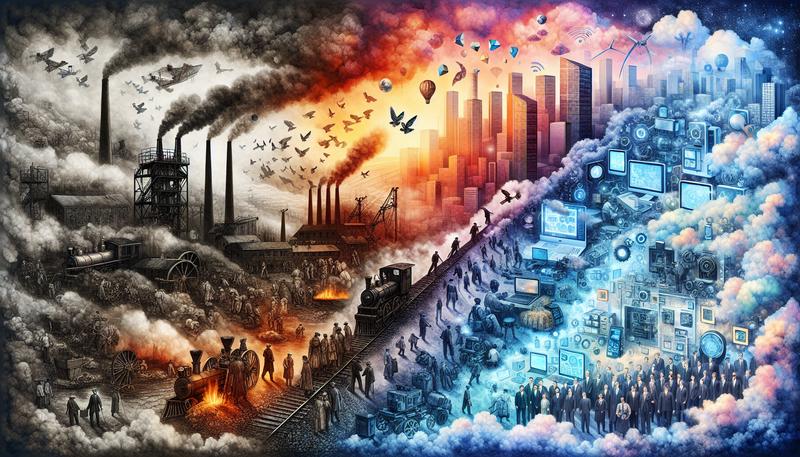

工業革命(Industrial Revolution),並非一場伴隨槍砲與吶喊的政治變革,而是一場更為深刻、影響更為久遠的經濟與社會轉型。它始於18世紀中葉的英國,以機器的轟鳴聲為序曲,將人類社會從數千年以農業為基礎、以人力及獸力為主的生產模式,不可逆轉地推向了以工廠化、機械化為核心的工業時代。

這場顛覆性的科技革命,其影響力堪比萬年前的農業革命,它不僅重塑了全球經濟的地圖與權力格局,更徹底改變了人們的生活方式、社會結構、階級關係乃至思維觀念。本文將深入探討工業革命的起源、關鍵技術革新、擴散過程,及其對社會帶來的深遠影響,並延伸至後續的數次工業革命浪潮,描繪一幅從「蒸汽時代」到「智慧工廠」的宏偉歷史畫卷。

第一次工業革命:巨變的開端 (約1760年 – 1840年)

第一次工業革命主要指發生在英的技術與生產革命,其核心標誌是蒸汽機的廣泛應用、鋼鐵產量的飛躍以及紡織業的全面機械化。這場革命的發生並非偶然,而是多種因素與原因在英國這片土地上交織作用的結果。

工業革命在英國的起源

英國之所以成為工業革命的搖籃,得益於其獨特的歷史、社會與自然條件:

- 農業革命與人口增長:自16世紀起,英國的「圈地運動」將零散的公共土地整合為大型農場,雖對許多農民造成衝擊,卻客觀上促進了農業技術與農業機械的改良與規模化經營,提升了糧食產量。同時,大航海時代從美洲引進的高產作物(如馬鈴薯)使歐洲人口大幅增加。糧食增產養活了更多的人口,而農業效率提升則釋放出大量的剩餘勞動力,這些失去土地的農民湧入都市,為新興的工業提供了充足的廉價勞動力與就業機會。

- 豐沛的自然資源:英國,特別是中北部地區,擁有豐富且易於開採的淺層煤礦和鐵礦資源。煤炭為蒸汽機提供了源源不絕的動力,而鐵與後來的鋼則是製造機器與鐵路的基礎材料。相較之下,當時歐洲大陸其他國家的採礦技術尚不足以開採深層礦脈,使英佔得先機。

- 資本積累與金融革命:早在工業革命之前,英國已經歷了一場「金融革命」。英格蘭銀行的創立、穩定的公債體系,以及倫敦證券交易所的發展,創造了一個低利率、資本充裕的金融環境。諾貝爾經濟學獎得主約翰·希克斯(John Hicks)指出,「工業革命不得不等候金融革命」,因為早已存在的技術發明需要大規模且廉價的長期資金,才能從工坊規模發展為龐大的工業產業。來自殖民貿易與奴隸貿易的巨額利潤,也為資本家們的工業投資提供了雄厚的資本。

- 政治穩定與法律保障:隨著封建制度的瓦解,1688年「光榮革命」後,英國確立了君主立憲制,政局相對穩定。國會對政府財政的嚴格監督保障了私有財產權,而1623年設立的專利制度則激勵了發明創造。英國境內沒有貿易壁壘與封建規費,形成了當時歐洲最大的單一市場,促進了商業的蓬勃發展。

- 廣闊的殖民地市場:至18世紀,英國已建立起龐大的殖民帝國。這些殖民地不僅是廉價原料(如棉花)的供應地,更是工業製成品的龐大傾銷市場。強勁的海外消費需求刺激了英國國內提高產能的迫切願望,成為技術革新的直接動力。

- 科學精神的啟蒙:文藝復興與啟蒙運動倡導的理性與科學精神,在英國得到了很好的傳承。科學家們的發現與發明,雖然不一定直接應用於工業,但其求真、實證的態度為技術創新提供了重要的思想土壤。

關鍵技術革新

一系列環環相扣的發明,點燃了工業革命的引擎,形成了技術發展的鏈式反應。由於機器的發明及運用成為了這個時代的標誌,因此歷史學家稱這個時代為機器時代(the Age of Machines)。

紡織業的革命

紡織業是工業革命的先鋒。由於市場對棉布的需求激增,原有的家庭手工業生產方式早已不堪重負。

- 飛梭 (Flying Shuttle, 1733年):約翰·凱發明,極大地提高了織布效率,導致紗線供應嚴重短缺,從而刺激了紡紗技術的革新。

- 珍妮紡紗機 (Spinning Jenny, 1765年):詹姆士·哈格里夫斯發明,一部機器可以同時紡出多根紗線,雖仍為人力驅動,但已大幅提升紡紗效率。

- 水力紡紗機 (Water Frame, 1769年):理查·阿克萊特發明,利用水力驅動,紡出的紗線更為堅韌,使得工廠必須沿河而建。

- 動力織布機 (Power Loom, 1785年):埃德蒙·卡特賴特發明,將織布過程也帶入了機械化時代。

蒸汽動力的普及

如果說紡織機是工業革命的血肉,那蒸汽機的發明就是其心臟。

早期蒸汽機:湯瑪斯·紐科門於1712年發明的蒸汽機主要用於礦井抽水,但效率低下且體積龐大。

瓦特的改良 (1781年):詹姆斯·瓦特對紐科門的蒸汽機進行了關鍵性改良,尤其是分離式冷凝器的設計,使其熱效率提高了數倍。更重要的是,他發明了能將往復運動轉換為旋轉運動的裝置,使得蒸汽機成為一種可應用於任何工業部門的通用動力機器。從此,工廠擺脫了對水力的依賴,可以設立在交通便利、資源集中的任何地方,「蒸汽時代」正式來臨。

鋼鐵生產的飛躍

- 焦炭煉鐵:亞伯拉罕·達比一世在1709年的成功使用焦炭取代木炭進行煉鐵,解決了英國木材短缺的問題,並能生產出質量更優的鑄鐵。

- 鋼鐵業的進步:後續的攪拌法和軋製法進一步提高了熟鐵的產量和質量。這些進步為製造更堅固、更精密的機器、橋樑和鐵路提供了必要的原材料。

第一次工業革命期間的重要發明

| 年份 | 發明者 | 發明 |

|---|---|---|

| 1712年 | 湯瑪斯·紐科門 (Thomas Newcomen) | 大氣式蒸汽機 |

| 1733年 | 約翰·凱 (John Kay) | 飛梭 (Flying Shuttle) |

| 1765年 | 詹姆士·哈格里夫斯 (James Hargreaves) | 珍妮紡紗機 (Spinning Jenny) |

| 1781年 | 詹姆斯·瓦特 (James Watt) | 改良蒸汽機 |

| 1785年 | 埃德蒙·卡特賴特 (Edmund Cartwright) | 動力織布機 (Power Loom) |

| 1798年 | 阿羅斯·塞尼菲爾德 (Alois Senefelder) | 平版印刷 |

| 1807年 | 羅伯特·富爾頓 (Robert Fulton) | 蒸汽輪船「克萊蒙特號」 |

| 1814年 | 喬治·史蒂芬生 (George Stephenson) | 蒸汽火車「布魯克拉號」 |

| 1825年 | 喬治·史蒂芬生 (George Stephenson) | 世界上第一條公共鐵路通車 |

| 1837年 | 摩斯 (Samuel Morse) | 電報機 |

| 1844年 | 威廉·費阿柏恩 (William Fairbairn) | 蘭開斯特鍋爐 |

社會的劇變

工業革命對社會結構產生了顛覆性的影響,其後果複雜且充滿矛盾。

- 城市化與新階級的誕生:工廠如雨後春筍般湧現,吸引大量農村人口進入城市。曼徹斯特、利物浦等工業都市迅速崛起。這催生了兩大新的社會階級:擁有生產資料的工業資產階級(工廠主、銀行家等)和僅能出賣勞動力的工業無產階級(工人)。一個龐大的、受過教育的中產階級(工程師、經理、律師等)也隨之壯大。

- 惡劣的工作與生活環境:工業革命的早期是工人的血淚史。工廠環境極其惡劣,空氣污濁、噪音巨大、缺乏安全保障,工傷事故頻發。工人每天工作長達12至16小時,工資微薄。童工現象極為普遍,年僅五六歲的兒童在礦井和工廠中從事繁重危險的工作。都市過度擁擠,住房簡陋,衛生設施匱乏,導致霍亂、傷寒等傳染病頻繁爆發。

- 社會衝突與思潮湧動:嚴酷的剝削激化了階級矛盾。1811年爆發的「盧德運動」,工人因不滿機器奪走其生計而搗毀機器。工會組織開始萌芽,為爭取權益而鬥爭。與此同時,各種社會思潮應運而生,包括主張社會福利的改良主義,以及由馬克思和恩格斯創立的、主張階級鬥爭和無產階級革命的科學社會主義(共產主義)。

第二次工業革命:電氣與化學的時代 (約1870年 – 1914年)

19世紀下半葉,工業革命的浪潮從英國擴散至西歐、北美和日本,並進入一個以電力、化學和內燃機為標誌的新階段。

核心特徵:

- 電力的廣泛應用:法拉第發現電磁感應現象,為發電機和電動機的發明奠定了基礎。愛迪生發明了耐用的電燈,西門子、特斯拉等人的貢獻使電力系統得以商業化,人類進入「電氣時代」。

- 內燃機的發明與應用:以石油為燃料的內燃機的出現,催生了汽車(卡爾·本茨)和飛機(萊特兄弟)的誕生,引發了交通運輸領域的又一次革命。

- 鋼鐵工業的革新:貝塞麥轉爐煉鋼法和西門子-馬丁平爐煉鋼法的發明,使得鋼鐵可以大規模、低成本地生產,廉價而優質的鋼材成為新時代的骨架。

- 化學工業的興起:人工合成染料、化肥、炸藥以及合成纖維等新產品層出不窮,德國在此領域處於世界領先地位。

世界格局的變化:

在第二次工業革命中,美國和德國迅速崛起,憑藉其在電力、化學和汽車等新興產業的優勢,在工業總產值上先後超越英國,世界工業的中心從英國一國獨霸轉向多中心格局。企業組織形式也發生了變化,出現了壟斷組織(托拉斯、卡特爾),生產和資本高度集中。

第三次與第四次工業革命:數位與智慧的未來

- 第三次工業革命 (20世紀中葉起):又稱「數位革命」,以半導體、大型電腦、個人電腦及網際網路的發展為核心。它實現了生產流程的自動化(工業3.0),並將人類帶入資訊時代。

- 第四次工業革命 (21世紀初至今):建立在數位革命的基礎之上,其特點是物理世界、數位世界與生物世界的融合。其核心技術包括人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、大數據、雲端計算、機器人技術、3D列印和生物技術等。這場革命旨在建立「智慧工廠」(工業4.0),實現從大規模生產到大規模客製化的轉變。全球各國,包括美國的「再工業化」、德國的「工業4.0」、中國的「中國製造2025」以及臺灣的「生產力4.0」,都是應對這一新浪潮的國家發展策略。

常見問題 (FAQ)

Q1: 為什麼工業革命首先發生在英國,而不是其他國家?

A1: 工業革命始於英國是多重因素疊加的結果,也是其主要原因。主要包括:

- 1) 農業革命釋放了大量勞動力;

- 2) 國內擁有豐富的煤鐵資源;

- 3) 金融革命提供了充裕的低息資本;

- 4) 政治穩定和專利制度保障了財產權與創新;

- 5) 廣闊的殖民地提供了原料和市場;

- 6) 發達的國內市場和交通網絡。這些條件在當時的英國形成了獨一無二的組合。

Q2: 第一次和第二次工業革命最大的不同是什麼?

A2: 最大的不同在於科學與技術的結合程度以及核心驅動技術。第一次工業革命的發明多源於工匠和技師的經驗積累,科學理論的直接指導較少,其核心技術是蒸汽機和煤,主要集中在紡織、煤鐵等領域。第二次工業革命則體現了科學理論向技術應用的轉化,以電力、內燃機和化學為核心,開創了電力、石油、汽車、化工等全新產業,其科學性、系統性和影響範圍都遠超第一次。

Q3: 工業革命帶來了哪些主要的社會問題?

A3: 工業革命在帶來巨大進步的同時,也引發了嚴峻的社會問題,付出了巨大的社會成本。主要包括:

- 1) 工人階級處境惡劣,如工作時間長、工資低、工作環境危險,以及普遍存在的童工問題;

- 2) 城市化問題,都市人口激增導致住房擁擠、衛生條件差、疾病流行和犯罪率上升;

- 3) 社會階級矛盾尖銳,貧富差距懸殊,導致勞資雙方對立嚴重;

- 4) 環境污染,工廠排放的廢氣和廢水對空氣和水源造成了嚴重污染。

Q4: 我們現在常聽到的「工業4.0」和前幾次工業革命有何關聯?

A4: 「工業4.0」或第四次工業革命,是前幾次工業革命演進的延續和升級。第一次是機械化(水力/蒸汽),第二次是電氣化(大規模工業生產),第三次是自動化(電腦/IT)。而第四次工業革命的核心是智慧化和網路化,它在第三次工業革命的數位化基礎上,通過物聯網、大數據、AI等技術,將生產設備、產品、客戶乃至整個供應鏈連接起來,實現一個高度靈活、客製化、高效率的智慧製造體系。它們是一脈相承的演進過程。

總結

工業革命是人類歷史上一個劃時代的轉捩點。它以無可匹敵的力量,將世界從分散的農業社會推入了緊密相連的工業文明。從瓦特蒸汽機的滾滾濃煙,到愛迪生點亮的萬家燈火,再到今日由數據和演算法驅動的智慧工廠,這場持續了兩個多世紀的變革,極大地提升了生產力,創造了前所未有的物質財富,也降低了許多的生產成本。

然而,這場革命也是一柄雙刃劍。它在創造繁榮的同時,也帶來了嚴重的社會問題:貧富分化、階級對立、都市弊病、環境污染以及對傳統生活方式的顛覆性衝擊。這些問題至今仍在不同程度上困擾著現代社會。

回顧工業革命的歷程,我們可以清晰地看到科技是推動社會發展的第一動力。每一項重大技術的突破,都深刻地改變了生產方式與社會面貌。如今,我們正身處第四次工業革命的浪潮之中,這場以智慧化為核心的變革,其影響的廣度、深度和速度都將超越以往。理解過去的工業革命,有助於我們更好地把握現在的機遇,應對未來的挑戰,思考如何在技術的飛速發展與人類社會的永續福祉之間找到平衡。