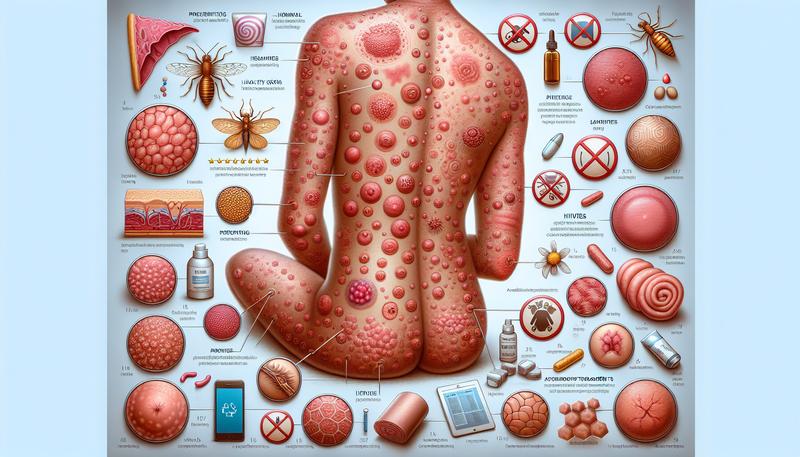

蕁麻疹,俗稱「風疹塊」,是一種常見的皮膚疾病,其特徵是皮膚上突然出現紅色、發癢的膨疹或斑塊,如同蚊子叮咬後的腫塊。根據統計,約有五分之一的人一生中至少會經歷一次蕁麻疹的困擾。這些疹子來去如風,可能在數小時內自行消退,卻又常在身體其他部位反覆出現,對患者的生活品質造成顯著影響。

本文將深入探討蕁麻疹的原因、多樣的臨床表現、詳細的診斷方式、完整的治療策略,並提供全面的日常照護建議,幫助您更深入地認識並有效管理這個惱人的皮膚問題。

蕁麻疹的成因:探究觸發身體警報的元兇

蕁麻疹的根本原因是身體免疫系統的過度反應,導致皮膚中的肥大細胞釋放出組織胺等發炎物質,進而引起血管擴張和組織腫脹。誘發此活化反應的因素繁多,以下是常見的原因,可大致歸納為幾類:

過敏原暴露

- 食物: 海鮮(蝦、蟹、貝類)、魚類、堅果(如花生)、雞蛋、牛奶、芒果、奇異果、酒類及含有特定食品添加物(如人工色素、防腐劑)的加工食品,都可能是急性蕁麻疹誘因之一。

- 藥物: 各種藥物都有可能引發蕁麻疹,其中以非類固醇消炎止痛藥(NSAIDs)、抗生素(如盤尼西林)及阿斯匹靈最為常見。部分中藥或保健食品也可能成為觸發的物質。

- 環境吸入物: 塵蟎、花粉、黴菌、寵物皮屑與毛髮、化學溶劑(如油漆、香精)等,都可能透過呼吸道進入人體,引發過敏反應。

物理性刺激

物理性因子是另一大類的蕁麻疹原因,包括:

- 皮膚劃紋症 (Dermographism): 皮膚在搔抓、摩擦或受到壓力後,沿著刺激的軌跡出現線性的膨疹。

- 壓力性蕁麻疹: 長時間受壓迫的部位,如腰帶束縛處、內衣肩帶壓痕、久坐的臀部等,在數小時後出現深層的腫痛。

- 冷、熱刺激: 接觸冷空氣、冷水或熱水、熱氣等劇烈的冷熱變化後,在皮膚上誘發膨疹。

- 日光性蕁麻疹: 皮膚經陽光曝曬後,短時間內出現的過敏反應。

- 膽鹼性蕁麻疹 (Cholinergic Urticaria): 在運動、流汗、情緒激動或洗熱水澡後,體溫升高刺激產生的小點狀膨疹,常伴隨刺癢感。

感染因素

- 病毒感染、細菌或黴菌感染,例如上呼吸道感染(感冒)、泌尿道感染、B型或C型肝炎、牙周病、甚至腸道寄生蟲,都可能引發免疫系統的反應,進而導致蕁麻疹。

內在與全身性因素

- 自體免疫疾病: 在慢性蕁麻疹患者中,有相當比例與自體免疫相關,身體產生對抗自身組織的抗體,如甲狀腺自體免疫疾病(如橋本氏甲 thyroiditis)、紅斑性狼瘡等。

- 心理壓力與情緒: 長期的精神壓力、焦慮、憂鬱或睡眠不足,雖非直接病因,但會顯著加重或誘發慢性蕁麻疹的發作。

- 內分泌失調: 甲 thyroid腺功能異常(亢進或低下)也可能與慢性蕁麻疹有關。

蕁麻疹的分類與臨床表現

蕁麻疹依其發作時間的長短,主要分為兩大類:

- 急性蕁麻疹: 病程持續時間小於六週。通常來得快、去得也快,疹子在24小時內會消失,但可能在不同部位反覆出現新的皮疹。急性蕁麻疹較常能找到明確的過敏原過敏來源,如食物或藥物。

- 慢性蕁麻疹: 其病況反覆發作超過六週。其症狀與一般的急性蕁麻疹相似,但發作更為頻繁,嚴重影響生活品質。慢性蕁麻疹的病因往往更為複雜且難以確定,其中超過半數屬於「慢性自發性蕁麻疹(Chronic Spontaneous Urticaria, CSU)」,意即找不到明確的外在誘發因子,多與內在的免疫失調有關。

臨床上,蕁麻疹的表現除了皮膚上的膨疹,其皮膚紅疹可能伴隨灼熱感,有時會伴隨更深層組織的「血管性水腫(Angioedema)」,好發於眼皮、嘴唇、手腳掌等組織較鬆軟的部位,外觀呈現明顯的腫脹,觸感可能疼痛而非搔癢,且消退較慢,可能持續2至3天。若血管性水腫惡化成黏膜水腫並發生於咽喉或呼吸道,可能導致呼吸困難,是需要立即就醫的急症。

慢性蕁麻疹的分類

慢性自發性蕁麻疹 (Chronic Spontaneous Urticaria, CSU)

病因不明,約佔慢性蕁麻疹的60-70%。

慢性誘發性蕁麻疹 (Chronic Inducible Urticaria, CInU)

物理性蕁麻疹 (Physical Urticaria)

- 皮膚劃紋症 (Symptomatic Dermographism)

- 冷因性蕁麻疹 (Cold Urticaria)

- 延遲型壓力性蕁麻疹 (Delayed Pressure Urticaria)

- 日光性蕁麻疹 (Solar Urticaria)

- 熱因性蕁麻疹 (Heat Urticaria)

- 振動性血管性水腫 (Vibratory Angioedema)

其他誘發性蕁麻疹

- 膽鹼性蕁麻疹 (Cholinergic Urticaria)

- 接觸性蕁麻疹 (Contact Urticaria)

- 水因性蕁麻疹 (Aquagenic Urticaria)

蕁麻疹的診斷與檢查

醫師主要根據典型的臨床症狀與詳細的病史詢問來診斷蕁麻疹。

急性蕁麻疹: 醫師會仔細詢問發病前一至兩天的飲食、用藥、接觸物等,試圖找出可能的過敏原。通常不需要進行特殊的抽血檢驗。

慢性蕁麻疹: 由於病因複雜,醫師可能會建議進行以下檢查以排除其他潛在疾病:

- 血液檢查: 包括全血球計數(CBC)、發炎指數(ESR/CRP)、自體免疫抗體、甲狀腺功能與抗體、免疫球蛋白E (IgE)濃度等。

- 皮膚劃紋症檢查: 使用鈍物輕劃皮膚,觀察是否在數分鐘內出現線狀膨疹。

- 自體血清皮膚測試 (ASST): 抽取患者自身血液,分離出血清後注射至前臂皮下,若產生膨疹反應,暗示體內可能存在自體抗體,屬於自體免疫性蕁麻疹。

- 過敏原檢測: 雖然對於慢性蕁麻疹的幫助有限,但若高度懷疑特定過敏原,可進行皮膚點刺測試或抽血檢測特異性IgE。

蕁麻疹的治療策略:從緩解症狀到長期控制

治療蕁麻疹的核心目標是緩解搔癢、消除膨疹,並預防復發,穩定病況。

找出並避開誘發因子: 這是最根本且重要的步驟。詳細記錄生活日誌,包括飲食、活動、藥物、壓力水平等,有助於辨識並避開個人特定的觸發因素。

藥物治療:

- 口服抗組織胺:西醫治療蕁麻疹的第一線藥物為口服抗組織胺。可阻斷組織胺的作用,有效止癢及消腫,是常用的抗組織胺藥物。目前以第二代長效型抗組織胺為主,其安全性高且嗜睡副作用較低,一天服用一次即可。醫師可能會視情況合併使用不同種類或調整劑量。對於慢性蕁麻疹,規律服藥以維持藥物在血液中的穩定濃度至關重要,而非「癢了才吃」。

- 類固醇: 對於嚴重的急性發作或伴隨血管性水腫的情況,醫師可能會開立短期口服或注射類固醇,以迅速抑制發炎反應。但不建議長期使用於治療慢性蕁麻疹,以免產生副作用。

- 免疫調節劑與生物製劑: 對於傳統抗組織胺治療反應不佳的頑固型慢性蕁麻疹,醫師可能會考慮使用第三線治療,如免疫抑制劑(如環孢素 Cyclosporine)或針對IgE的生物製劑(如Omalizumab),以更精準地調控免疫反應。

日常照護與自我管理:與蕁麻疹和平共處

除了藥物治療,積極的日常照護是控制蕁麻疹不可或缺的一環。

緩解搔癢的技巧

- 冰敷或冷水浴: 低溫能收縮血管,降低皮膚敏感度,是安全有效的立即止癢方法。

- 輕拍取代搔抓: 搔抓會刺激皮膚釋放更多組織胺,形成「越抓越癢」的惡性循環。可用輕拍或按壓的方式轉移癢感。

- 外用止癢藥膏: 可使用含有薄荷、樟腦或抗組織胺成分的藥膏來暫時緩解局部搔癢與灼熱感。

生活作息與環境

- 穿著寬鬆舒適: 選擇棉質、透氣的衣物,避免緊身、粗糙或羊毛材質直接刺激皮膚,加劇紅疹。

- 維持涼爽環境: 避免過熱的環境,洗澡水溫不宜過高,以防體溫升高誘發皮疹。

- 皮膚保濕: 適度使用溫和、無香精的乳液滋潤皮膚,維持皮膚屏障的健康。

- 壓力管理: 透過運動、冥想、瑜珈或培養興趣等方式,適度紓解生活壓力,保持心情平穩。

- 充足睡眠: 規律作息,確保充足的睡眠,有助於穩定免疫系統。

飲食建議

- 避免已知過敏食物: 若已確認對特定過敏的食物過敏,應嚴格避免。

- 注意高組織胺食物: 部分患者可能對富含組織胺或會促進組織胺釋放的食物較為敏感,如奶蛋製品、發酵食品(起司、優格、泡菜)、加工肉品(香腸、臘肉)、帶殼海鮮、番茄、菠菜、茄子、巧克力、酒類等。在發作期間可考慮暫時減少攝取。

- 多攝取新鮮蔬果: 選擇新鮮、未經加工的食材,多攝取富含維生素C的蔬果,有助於抗發炎,相關資訊可延伸閱讀專業的營養文章。

- 多喝水: 充足的水分有助於促進新陳代謝。

常見問題 (FAQ)

Q1: 蕁麻疹會傳染嗎?

A1: 不會。蕁麻疹是個人體內的免疫反應,並非由病原體感染所致,因此完全不具傳染性。

Q2: 蕁麻疹發作是不是代表身體在排毒?

A2: 這是一個常見的誤解。蕁麻疹是免疫系統失調的警訊,而非身體的排毒機制。若置之不理,可能會使症狀惡化或轉為慢性。

Q3: 為什麼我的蕁麻疹總是在晚上特別癢?

A3: 人體內具有抗發炎作用的皮質類固醇,其分泌在白天濃度較高,到夜晚會降低,使得發炎反應在夜間相對活躍,因此搔癢感會變得更加明顯。此外,夜晚環境安靜,也更容易將注意力集中在癢感上。

Q4: 慢性蕁麻疹需要一輩子吃藥嗎?能根治嗎?

A4: 慢性蕁麻疹的治療目標是「控制」而非立即「根治」。長期規律服藥的目的是穩定免疫系統,降低皮膚的敏感度,讓身體逐漸回到平衡狀態。許多患者在持續治療一段時間後,病情可以獲得穩定控制,甚至在醫師的指導下逐步減藥,最終達到停藥的目標。它並非不治之症,需要的是耐心配合治療。

Q5: 蕁麻疹發作時,可以擦類固醇藥膏嗎?

A5: 外用類固醇藥膏對於局部、因過度搔抓而引發濕疹樣變化的皮膚有幫助,但對於大範圍的蕁麻疹膨疹,效果有限且不切實際。主要的治療仍以口服抗組織胺為主。任何藥物的使用都應遵循醫師的指示。

總結

蕁麻疹是一種雖然惱人,但絕大多數情況下並不會對生命造成威脅的疾病。急性蕁麻疹通常在找到並避開過敏原後能迅速改善;而慢性蕁麻疹則是一場需要耐心與毅力的長期抗戰。關鍵在於尋求專業醫師的診斷,建立正確的觀念,切勿迷信偏方或自行濫用藥物。透過醫病雙方的良好溝通,制定個人化的治療計畫,並在日常生活中積極調整飲食與生活型態,絕大多數的患者都能有效控制症狀,重拾清爽無癢的自在生活。