在談論建築安全時,我們常聽到「鋼筋是骨、混凝土是肉」的比喻。鋼筋提供了卓越的抗拉能力,如同人體的骨架,撐起整棟建築的結構;而混凝土則提供強大的抗壓能力,彷彿包裹骨架的肌肉群。兩者必須緊密結合、內外兼固,才能共同抵禦地震、颱風等外力衝擊,守護我們的家園與基礎。然而,您真的瞭解這股保護力量的核心——「混凝土強度」嗎?

在地震頻繁的台灣,建築物的結構安全是所有居住者最關心的課題。根據調查,仍有超過三成的民眾不清楚自家房屋所使用的混凝土磅數,這其中衍生出結構安全性的隱憂。

本文將深入淺出地為您剖析混凝土強度的完整知識,從其定義、單位、台灣的法規標準,到施工現場的品管關鍵,並提供一般民眾判斷自家房屋強度的方法,讓您對這個「看不見」卻至關重要的建築基石,有更全面透徹的瞭解。

什麼是混凝土強度(Concrete Strength)?

混凝土,俗稱「砼(ㄊㄨㄥˊ)」,是一種由膠凝材料(主要是水泥)、骨料(如沙、礫石)與水按照特定比例攪拌,經過一段時間水合作用後硬化而成的複合材料。它的核心價值在於其優異的抗壓能力與特性。

所謂的「混凝土強度」,學術上稱為「規定抗壓強度(Specified Compressive Strength)」,指的是混凝土在經過標準養護28天後,所能承受的最大壓力。這是評估混凝土品質與建築結構是否堅固的最重要指標,此數據的正確性至關重要。

強度的單位:磅數(psi)與 kgf/cm²

在台灣,我們最常聽到用「磅數」來形容混凝土強度,這其實是美製單位「psi」(Pounds per Square Inch,磅/平方英寸)的俗稱。例如,4000 psi 代表每平方英寸的面積可以承受4,000磅的壓力。

在正式的工程文件與法規中,更常使用公制單位「kgf/cm²」(公斤力/平方公分)或國際標準單位「MPa」(百萬帕斯卡)。三者之間可以約略換算:

- 1 MPa ≈10.2 kgf/cm^2 ≈145 psi

- 4000 psi ≈280 kgf/cm^2 ≈27.6 MPa

一般而言,強度越高的混凝土,其承載能力、耐久性與抗震性能也越好,這兩者有絕對的關係。

強度的養成:28天的等待與成長

混凝土的強度並非一蹴可幾,而是一個持續發展的過程。從加水攪拌的那一刻起,水泥便開始進行「水合作用」,逐漸硬化並發展出強度。這個過程在初期發展最快,之後會逐漸趨緩。

| 水泥類型 | 溫度 | 達到設計強度50%所需時間 | 達到設計強度75%所需時間 | 達到設計強度100%所需時間 |

|---|---|---|---|---|

| 普通矽酸鹽水泥 | 20°C | 約 3 天 | 約 7 天 | 28 天 |

| 10°C | 約 7 天 | 約 14 天 | 約 42 天 | |

| 礦渣矽酸鹽水泥 | 20°C | 約 4 天 | 約 10 天 | 約 35 天 |

| 10°C | 約 9 天 | 約 18 天 | 約 50 天 |

(註:上表為根據一般混凝土強度發展曲線的約略值,實際時間會因水泥品牌、配比、添加劑與環境溫濕度而異。)

從上表可見,溫度是影響強度發展速度的關鍵因素。這也解釋了為何工程界以28天的材齡作為測試規定抗壓強度的標準時間點,因為在此時,多數混凝土已發展出其絕大部分的設計強度,這就是主要原因。

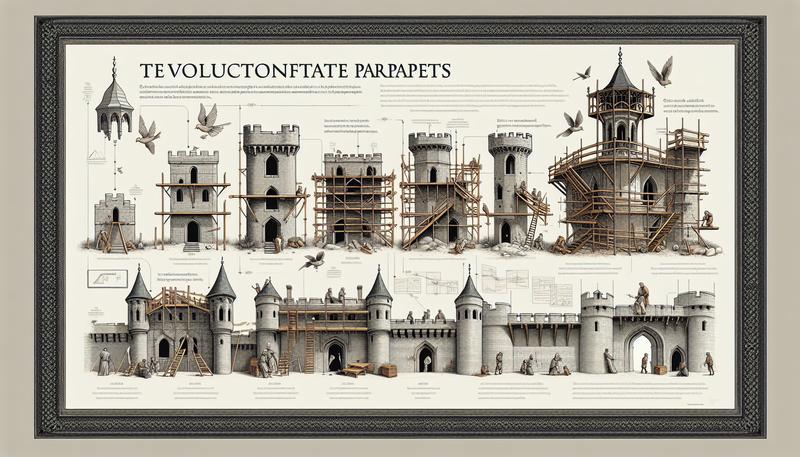

台灣建築的混凝土強度標準與演進

台灣的建築法規對混凝土強度的要求,隨著營建技術的進步與地震災害的教訓而逐步提高,我國在這方面有持續精進。

- 1970年代以前: 建築普遍使用約 140-175 kgf/cm²(約2000-2500 psi)的混凝土。

- 1980-1990年代: 一般住宅的強度要求提升至 175-210 kgf/cm²(約2500-3000 psi)。

- 1999年921大地震後: 這是最重要的分水嶺。政府於2003年大幅修訂《混凝土結構設計規範》,嚴格提高了建築物的耐震設計標準。結構混凝土的最低規定強度被要求不得小於175 kgf/cm²,而用於抵抗地震力的主要結構構件(如梁、柱),其混凝土強度更不得小於210 kgf/cm²(約3000 psi)。

- 2010年至今: 隨著技術成熟與市場對安全性的高度要求,新建案普遍採用 280 kgf/cm²(約4000 psi) 以上的混凝土,尤其在高樓層建築或特殊地質區域,使用350 kgf/cm²(約5000 psi)以上的高強度混凝土已成為常態。

不同樓層建築的強度需求參考

一般來說,樓層越高,建築物承受的總重量與側向力(風力、地震力)越大,因此對低樓層的柱子所需的混凝土強度也越高,其載重關係也更複雜。

| 樓層高度 | 約略相對需求的混凝土強度 (kgf/cm²) | 約略相對需求的混凝土強度 (psi) |

|---|---|---|

| 7樓以下 | 210 ~ 245 kgf/cm² | 3000 ~ 3500 psi |

| 10樓 | 245 ~ 280 kgf/cm² | 3500 ~ 4000 psi |

| 15樓 | 280 ~ 350 kgf/cm² | 4000 ~ 5000 psi |

| 20樓 | 350 ~ 420 kgf/cm² | 5000 ~ 6000 psi |

| 25樓以上 | 420 kgf/cm² 以上 | 6000 psi 以上 |

(註:此表為建築市場常見設計值的約略參考,實際強度需依各建案的結構系統、地區地震係數、土壤條件等因素,由結構技師與建築師精密計算後決定。)

施工現場的品質鐵三角:三大關鍵品管測試

設計圖上的高強度數字,必須透過施工現場嚴謹的品質管控才能實現。這並非單一建商的責任,而是由「混凝土預拌廠」、「混凝土泵送車」與「營造廠」多方共同把關的結果。在灌漿前,通常會進行以下三大品管測試,以確保送達工地的混凝土品質符合設計要求,這需要精準的操作。

- 混凝土抗壓強度測試 (Compressive Strength Test)

在灌漿時,會從預拌車中隨機取樣,製作數個標準尺寸的圓柱體試體。這些試體會被送往實驗室,在標準溫濕度下養護,並於第7天和第28天進行壓力試驗,以驗證其強度是否達到設計值。這是最直接也最根本的強度驗收方式。 - 坍流度測試 (Slump Flow Test)

剛拌和好的混凝土是一種「塑性流體」,其流動性會隨時間降低。若流動性太差,工人在澆置時不易搗實,可能產生孔洞,即「蜂窩現象」,嚴重影響結構強度。為此,會進行「坍度試驗」,將混凝土填入一標準圓錐筒,搗實後將筒垂直提起,測量混凝土坍落的高度。理想的坍流度應在12~22公分之間,確保其具有足夠的流動性以便於施工,同時避免骨料分離。嚴禁在工地現場對混凝土私自加水,這會嚴重破壞原有的水灰比,導致強度大幅下降。 - 氯離子含量檢驗 (Chloride Ion Test)

這是為了杜絕俗稱的「海砂屋」。若混凝土的砂石骨料受到海水汙染,其中過高的氯離子會像癌症一樣,長期、慢性地腐蝕內部的鋼筋,導致鋼筋生鏽膨脹,最終撐裂混凝土塊,使建築結構強度大打折扣。依據國家標準CNS 3090的規定,新建建築的混凝土氯離子含量必須低於0.15 kg/m³(2015年後修訂新標準),以確保建築物的耐久與安全。

一般住家如何判斷房屋的混凝土強度?

對於非專業的一般民眾,要精確得知房屋的混凝土磅數有一定難度,但我們仍希望提供讀者一些方法進行評估,可靠度由高至低排列:

- 建築文件查閱法(最可靠)

這是最直接且準確的方法。您可以嘗試尋找或申請以下文件:- 建築執照與設計圖: 在結構圖上通常會標示各部位的混凝土設計強度,標示為「fc’ = 280 kg/cm²」之類的字樣。

- 混凝土試體報告: 這是施工中實際取樣的測試結果,能反映真實的施工品質。

- 房屋買賣契約書: 部分建商會在合約附件中註明建材規格。

- 如何獲取: 可向原建商、管委會,或至地方政府建管單位申請調閱建築執照及圖說。

- 專業儀器檢測法

若無文件可查或對屋況有疑慮,可委託具TAF認證的專業檢測機構進行科學檢測。常見方法包括:- 反彈錘法(非破壞性): 使用施密特錘敲擊混凝土表面,從反彈值推估強度,快速但精確度有限。

- 超音波檢測(非破壞性): 測量超音波在混凝土中的傳播速度來評估強度與內部缺陷。

- 鑽心取樣法(破壞性): 從結構中鑽取心體樣本送至實驗室進行壓力測試。這是最準確的方法,但會在牆體上留下孔洞,需進行修補。

- 敲擊聲音法

這是一種經驗法則。用橡膠錘或硬幣輕敲無裝飾的柱體或剪力牆:- 高磅數混凝土: 聲音清脆、堅實、響亮,迴音短,類似敲擊岩石。

- 低磅數混凝土: 聲音沉悶、空洞,迴音較長,類似敲擊厚紙板。

- 外觀判斷法

觀察房屋結構體表面(如地下室、樓梯間未粉刷處),尋找可能的警訊:- 裂縫: 注意樑柱接頭處是否有網狀裂縫、牆面是否有45度角的剪力裂縫。

- 表面狀況: 表面是否平整密實?有無大面積的「蜂窩」孔洞或混凝土剝落、鋼筋外露等現象?

- 老化跡象: 混凝土表面是否粉化(手摸有白色粉末)、出現白華(壁癌)或鋼筋鏽蝕的痕跡?

常見問題 (FAQ)

Q1:我家是30年的老房子,混凝土磅數比較低,一定不安全嗎?

A: 不一定。雖然舊房子的設計強度標準較低,但若當初施工品質良好、房屋結構未經不當變更(如打除承重牆),且維護得當,通常在正常使用下仍是安全的。然而,考量台灣位處地震帶,建議屋齡較高的房子可考慮請專業技師進行結構安全評估,以確認其耐震能力是否需要補強。

Q2:買二手房時,我該如何評估混凝土強度是否足夠?

A: 建議採取三步驟:首先,向屋主或房仲詢問是否留有原建築的設計圖說或使用執照文件;其次,仔細進行上述的「外觀判斷法」與「敲擊聲音法」,檢查有無明顯警訊;最後,若對屋況(特別是高屋齡物件)有疑慮,可在簽約前與屋主協商,委託專業機構進行檢測,並將檢測結果作為交易的參考依據。

Q3:自行裝潢時,需要注意哪些與混凝土結構相關的問題?

A: 絕對不可以擅自敲打、鑽鑿或拆除任何梁、柱與承重牆。在樓板上應避免放置過重的物品(如大型魚缸、書庫),尤其是在屋齡較高的建築中。若在裝修過程中發現牆體有持續擴大的裂縫,應立即停止施工,並請專業人士評估處理。

Q4:聽說混凝土磅數越高越好,是真的嗎?

A: 不完全正確。混凝土強度必須與鋼筋配置、結構系統做整體的設計考量。一味追求超高磅數,若沒有相對應的設計配合,不僅徒增成本,也未必能發揮最大效益。最重要的是,建築物必須「按圖施工」,確實達到設計所要求的強度標準,並確保施工品質的穩定。

總結:看不見的用心,看得見的安全

921大地震的慘痛教訓,讓我們深刻體會到「地震不殺人,建築物才會」。傾倒的建築物中,許多都存在混凝土強度不足或施工品質不良的問題,正如一份2007年的官方研究報告所指出的現象。提高混凝土的設計強度,不僅能有效提升建築物的抗震能力與耐久性,更能因構材斷面尺寸的縮減,帶來增加室內淨空間、減輕建築物自重等多重優點。

對消費者而言,在購屋前多做一份功課,主動向銷售方詢問建築的混凝土設計強度、是否有完整的「混凝土生產履歷」或第三方檢測報告,並指名信譽良好、專業的建商與混凝土品牌,都是為自己與家人的居住安全多加一層保障。畢竟,一棟真正能安身立命的房子,其價值不僅在於華美的外觀與版型,更在於那些深藏於牆體內、看不見卻至關重要的結構用心,這就是本文的最終結論。