在19世紀中葉的生物學界,遺傳的奧祕如同一團濃霧,籠罩著所有科學家的心頭。當時,達爾文的《物種源始》雖然提出了物競天擇的宏大演化框架,卻始終無法解釋性狀究竟如何穩定地從親代傳遞給子代。學界普遍流傳的是「融合遺傳」(Blending Inheritance)假說,認為子代性狀是父母雙方特徵混合稀釋後的結果,如同將一杯黑墨水與一杯白墨水混合,得到一杯不好不壞的灰墨水。這種觀點無法解釋為何有些特徵會消失後又在隔代重新出現。

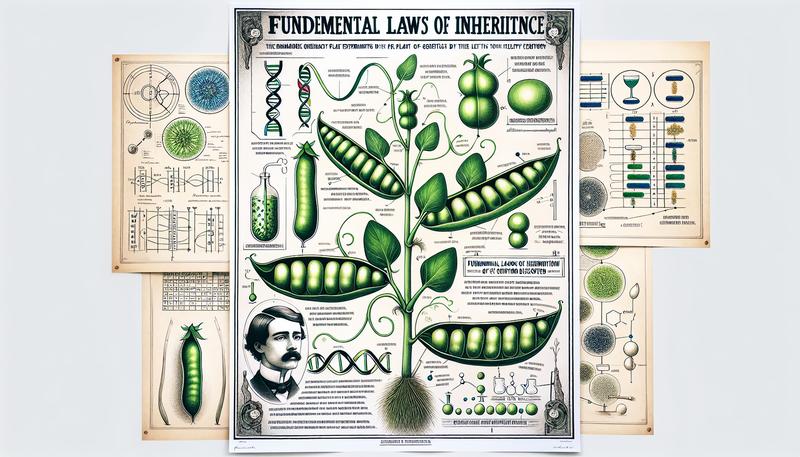

正是在這樣一個充滿困惑與猜想的時代,一位身處奧地利布倫(Brno,今捷克境內)聖多默修道院的奧古斯丁會修士——格里哥·孟德爾(Gregor Johann Mendel),在他修道院後院的一小塊土地上,用小小的豌豆,掀起了一場顛覆性的科學革命。他以物理學家的精確思維和數學家的統計方法,meticulously地進行了長達八年的雜交實驗,最終揭示了生物遺傳的基本法則,也就是後世所稱的遺傳法則。他希望能找出其中的遺傳規律。

然而,他超越時代的發現卻被埋沒了三十餘年,直到20世紀初才被重新發掘,從而被尊為「遺傳學之父」。本文將深入探討孟德爾的生平、實驗設計的巧思、三大定律的精髓,以及其理論為何沉寂又如何重生的歷史軌跡,這也是一段重要的科學史內容。

孟德爾的養成之路:從農家子弟到科學修士

孟德爾的科學成就並非憑空而來,而是其獨特的成長與教育背景精心塑造的結果。

早年生活與啟蒙

孟德爾於1822年7月出生於一個德語系的農村家庭。家境貧寒的他,自幼便跟隨父親在果園裡工作,對植物的生長與嫁接產生了濃厚的興趣。然而,經濟的拮据險些中斷他的學業,幸而他的妹妹慷慨地將自己的嫁妝奉獻出來,才讓他得以勉強完成地區學院的學業。這段經歷不僅培養了他對自然的熱愛,也磨練出他堅毅的品格。

進入修道院:科學的庇護所

為了獲得免費的教育與安定的研究環境,孟德爾於1843年加入了布倫的聖多默修道院。這裡並非與世隔絕的宗教場所,而是一個知識薈萃的學術中心,許多修士都對自然科學抱有極大的熱情。孟德爾在此不僅擔任神職,更找到了從事科學研究的沃土。

維也納大學的關鍵淬鍊

孟德爾在擔任中學代課老師時,因其出色的教學表現,學校希望他能通過資格考試成為正式教員。諷刺的是,這位優秀的老師,在生物學與地質學上屢試不過。然而,修道院的院長惜才,決定資助他前往維也納大學深造(1851-1853年)。這兩年的學習成為他科學生涯的轉捩點。他並非主修生物,而是專攻物理學、數學與統計學。

在物理學家都卜勒(Christian Doppler)的指導下,他學會了設計嚴謹的實驗與進行定量分析;數學的訓練則賦予他從看似混亂的數據中尋找規律性與統計意義的能力。這種跨領域的思維模式,使他與當時主流的、偏向描述性的生物學家們截然不同。

站在前人的肩膀上

孟德爾的創新並非空中樓閣。在維也納期間,他師從植物生理學教授恩格(Franz Unger),學習了當時最前沿的植物受精知識。他顯然也讀過德國生物學家霍夫邁斯特(Wilhelm Hofmeister)於1848年發表的論文,該論文描述了在細胞核內發現的染色體,並確立了「一個花粉細胞和一個卵細胞結合,形成一個新細胞(合子)」的受精觀念。

這個「1+1=1」的前提,是孟德爾後續所有遺傳比例計算的基礎。如果他採納了當時仍有市場的「多精入卵」或融合理論,他的定律便無從談起。可以說,孟德爾巧妙地將物理學的量化方法、數學的統計工具,以及當時最新的植物學知識,整合成一套全新的研究綱領。

修道院中的科學革命:豌豆實驗的設計與執行

回到修道院後,孟德爾從1856年開始,展開了他長達八年的豌豆雜交實驗。他的成功,首先歸功於其無懈可擊的實驗設計。

為何選擇豌豆?

豌豆(Pisum sativum)是近乎完美的實驗材料,其特性非常適合研究:

- 1. 性狀對比分明: 他精心挑選了七對穩定且易於觀察的相對豌豆特徵,如高莖與矮莖、圓皮與皺皮,中間沒有模糊的過渡類型。

- 2. 易於控制授粉: 豌豆是自花授粉植物,易於獲得性狀穩定的「純種」。同時,其花朵結構也便於進行人工異花授粉。

- 3. 生長週期短,子代數量多: 一年可以收穫一代或多代,且每株能產生大量種子,為統計分析提供了充足的樣本。

孟德爾觀察的七種豌豆性狀

| 特徵 (Feature) | 顯性性狀 (Dominant Trait) | 隱性性狀 (Recessive Trait) |

|---|---|---|

| 植株高矮 (Stem Height) | 高莖 (Tall) | 矮莖 (Dwarf) |

| 種子形狀 (Seed Shape) | 圓滑 (Round) | 皺縮 (Wrinkled) |

| 子葉顏色 (Cotyledon Color) | 黃色 (Yellow) | 綠色 (Green) |

| 豆莢形狀 (Pod Shape) | 飽滿 (Inflated) | 隘縮 (Constricted) |

| 豆莢顏色 (Pod Color) | 綠色 (Green) | 黃色 (Yellow) |

| 花朵顏色 (Flower Color) | 紫色 (Purple) | 白色 (White) |

| 花朵位置 (Flower Position) | 軸生 (Axial) | 頂生 (Terminal) |

嚴謹的實驗步驟

孟德爾的實驗流程極具邏輯性,他以嚴謹的科學形式進行操作:

- 1. 篩選純種 (P代): 他花了兩年時間,將選定的豌豆品系進行多代自花授粉,直到確認其所有子代都表現出與親代完全相同的性狀,確保了實驗起始材料的純粹性。

- 2. 單性狀雜交 (Monohybrid Cross): 他將具有一對相對性狀的純種親代進行雜交。例如,將純種高莖豌豆植株的花粉授予純種矮莖豌豆的雌蕊(並移除其雄蕊以防自花授粉),反之亦然。

- 3. 觀察第一子代 (F1代): 他發現,無論正交還是反交,F1代的所有植株都只表現出其中一個親代的性狀(例如,全都是高莖)。消失的性狀(矮莖)並未被「混合」掉。

- 4. 觀察第二子代 (F2代): 他讓F1代植株自花授粉,然後統計F2代中各種性狀的數量。這一步是他的天才所在。他發現,在F2代中,消失的隱性性狀重新出現了,並且顯性與隱性性狀的數量比例驚人地接近 3:1。

- 5. 定量分析: 他不滿足於粗略的觀察,而是meticulously地計數了約29,000株豌豆植株。這種大規模的定量數據,使他能夠超越表象,洞察背後隱藏的數學規律。

揭開遺傳之謎:孟德爾三大定律

基於龐大的實驗結果與卓越的洞察力,孟德爾總結出了三大基本定律與規則,構成了遺傳學的基石。

一、顯性原則 (Principle of Dominance)

在雜交實驗中,當控制一對相對性狀的兩個不同遺傳因子(今天稱為「等位基因」)同時存在於一個個體中時,只有一個因子的性狀會表現出來,這個因子稱為顯性因子(Dominant Factor),其表現的性狀為顯性性狀。另一個沒有表現出來的因子則稱為隱性因子(Recessive Factor),其性狀為隱性性狀。這解釋了為何F1代只表現出單一親代的特徵,也就是特定的表現型。

二、分離定律 (Law of Segregation / 孟德爾第一定律)

這是孟德爾最核心的發現。他推論:

- 1. 生物體的每一種性狀都是由一對遺傳粒子控制的。

- 2. 在形成配子(精子或卵子)的過程中,這一對遺傳因子會彼此分離(segregate),使得每個配子只帶有這對因子中的一個。

- 3. 受精時,來自不同親本的配子結合,重新組合形成新一代的成對因子。

這個定律完美地解釋了F2代 3:1 的性狀比例。以高莖(T)和矮莖(t)為例,純種親代為TT和tt。F1代基因型為Tt,表現為高莖。F1自交時,產生T和t兩種配子,比例為1:1。

隨機結合後,F2代的基因型為 TT : Tt : tt = 1 : 2 : 1。由於TT和Tt都表現為高莖,因此表現型比例為 高莖 : 矮莖 = 3 : 1。孟德爾甚至通過繼續種植F2代的植株來驗證這個1:2:1的比例,發現F2代中的顯性植株,有1/3是純種,2/3是雜種,其中就包含了隱性遺傳因子。

有趣的是,據文獻記載,孟德爾可能從當時養蜂人的經驗中獲得了靈感。波蘭一位養蜂人吉爾松(Johann Dzierzon)的實驗顯示,雜交女王蜂透過孤雌生殖產生的雄蜂,會分別表現出原始親本的特徵,且比例各半。這啟發了孟德爾思考遺傳因子在雜交後代中會「分離」而非融合。

三、自由組合定律 (Law of Independent Assortment / 孟德爾第二定律)

在完成單性狀雜交後,孟德爾進一步研究了兩對或更多對相對性狀的遺傳規律(雙性狀雜交,Dihybrid Cross)。例如,他將純種的圓皮黃色豌豆種子(YYRR)與純種的皺皮綠色種子(yyrr)進行雜交。

- 1. F1代(YyRr)全部表現為顯性的圓皮黃色。

- 2. 當F1代自交時,F2代出現了四種不同的性狀組合:圓皮黃色、圓皮綠色、皺皮黃色、皺皮綠色。

- 3. 經過計數,他發現這四種組合的比例非常接近 9 : 3 : 3 : 1。

這個比例的背後,是自由組合定律:控制不同性狀的遺傳因子,在形成配子時的分離和組合是各自獨立、互不幹擾的。 換言之,種子形狀的遺傳與種子顏色的遺傳沒有關聯。F1代(YyRr)會產生四種配子(YR, Yr, yR, yr),比例相等。這四種配子隨機結合,便能用龐尼特方格(Punnett Square)完美預測出9:3:3:1的結果。

值得注意的是,後來的研究發現,這一定律只適用於位於不同對染色體上,或同一染色體上相距很遠的基因。

超越時代的論文:沉寂與重生的三十四年

1865年,孟德爾在布倫自然科學研究會上報告了他的研究成果,並於次年發表了劃時代的論文《植物雜交實驗》(Versuche über Pflanzen-Hybriden)。然而,這篇論文在當時的科學界幾乎沒有引起任何迴響,如同一塊巨石投入深海,悄無聲息。其原因複雜而多樣:

- 學術思想的壁壘: 如前所述,「融合遺傳」是當時的主流思想。孟德爾提出的「粒子化」、不混合的遺傳因子概念,對於當時的生物學家而言過於激進和反直覺。

- 跨領域的鴻溝: 孟德爾在論文中運用了大量的數學符號、比例和統計分析。這種物理學式的研究方法,對於習慣於觀察和描述的19世紀生物學家來說,是陌生且難以理解的。

- 孟德爾的身份與地位: 他是一位身處偏遠修道院的修士,並非倫敦、巴黎或柏林等科學中心的知名學者。他處於學術圈的邊緣,缺乏足夠的影響力來推廣自己的理論。

- 個人境遇的轉變: 1868年,孟德爾被選為修道院院長。繁重的行政事務所佔據了他所有的時間和精力,使他再也無法繼續深入的科學研究,也無暇為自己的發現辯護和宣傳。

- 被錯過的歷史交會: 據記載,孟德爾曾將論文的抽印本寄給了當時的生物學泰斗達爾文。然而,達爾文似乎從未拆封閱讀,或者即便讀了,這位對數學不甚擅長的偉人也可能未能領會其深意。這成為科學史上一個巨大的遺憾,因為孟德爾的理論恰好能為達爾文的演化論提供其所缺失的、堅實的遺傳機制。

直到1900年,荷蘭的德弗里斯(Hugo de Vries)、德國的科倫斯(Carl Correns)和奧地利的切馬克(Erich von Tschermak)三位科學家,在各自獨立進行植物雜交研究並得出相似結論後,在查閱文獻時纔不約而同地發現了孟德爾那篇被遺忘已久的論文。

他們一致承認孟德爾的優先權,科倫斯更將這些規律正式命名為「孟德爾定律」。自此,後人終於看見孟德爾的發現在沉寂了34年後重見天日,現代遺傳學也由此正式誕生。

孟德爾定律的邊界與擴展

孟德爾定律是遺傳學的基石,但它們並非放之四海而皆準。後續的研究發現了許多不完全符合其經典模式的遺傳現象,這些「例外」實際上是對孟德爾理論的補充和擴展:

- 不完全顯性 (Incomplete Dominance): 雜合子的表現型介於兩個純種親本之間,如紅花紫茉莉與白花雜交,後代開出粉紅色的花。

- 共顯性 (Codominance): 兩個不同的等位基因在雜合子中都得到完全的表達,如人類的ABO血型中的AB型。

- 基因連鎖與互換 (Gene Linkage and Crossing Over): 位於同一條染色體上的基因,在遺傳時傾向於一起被繼承,不遵循自由組合定律。

- 細胞質遺傳 (Cytoplasmic Inheritance): 由細胞核外的遺傳物質(如線粒體DNA)控制的性狀,其遺傳模式不遵循孟德爾定律,通常表現為母系遺傳。

- 不適用的對象: 孟德爾定律主要描述真核生物的有性生殖過程。對於無細胞核的原核生物(如細菌)和無細胞結構的病毒,其遺傳機制完全不同。

常見問題 (FAQ)

Q1: 為什麼孟德爾選擇豌豆進行實驗?

A: 孟德爾選擇豌豆主要有四個原因:

- 1) 豌豆具有多對穩定且易於區分的相對性狀(如高矮、顏色等);

- 2) 它通常是自花授粉,容易獲得純種,同時其花朵結構也便於進行人工異花授粉,從而精確控制雜交組合;

- 3) 生長週期短,一年可收穫多代,能快速獲得大量數據;

- 4) 每株能產生大量後代(種子),為進行可靠的統計分析提供了必要的樣本量。

Q2: 孟德爾的發現在當時為何沒有受到重視?

A: 主要有四個原因:

- 1) 理論衝突: 當時學界主流是「融合遺傳」理論,孟德爾的「粒子遺傳」觀點顯得格格不入。

- 2) 方法超前: 他在論文中大量使用數學和統計分析,這對當時的生物學家來說非常陌生和困難。

- 3) 身份邊緣: 他是奧地利偏遠地區的一名修士,而非歐洲科學中心的權威學者,影響力有限。

- 4) 個人因素: 他在發表論文後不久即擔任修道院院長,繁重的行政工作使他脫離了科研,無法進一步推廣其理論。

Q3: 孟德爾定律適用於所有生物和所有性狀嗎?

A: 不。孟德爾定律是遺傳學的基礎,但存在許多「例外」或更複雜的情況。例如,基因連鎖、不完全顯性、共顯性、細胞質遺傳等現象就不完全遵循其經典模式。此外,這些定律主要適用於進行有性生殖的真核生物,不適用於細菌、病毒等沒有減數分裂機制的生物。

Q4: 孟德爾提出的「遺傳因子」到底是什麼?

A: 孟德爾當時並不知道遺傳的物質基礎,他所提出的「遺傳因子」(factors)是一個抽象的、功能性的概念,用以解釋性狀如何被傳遞。直到20世紀初,科學家們將孟德爾的理論與細胞學中觀察到的染色體行為相結合,才意識到孟德爾的「遺傳因子」就是位於染色體上的特定片段,我們今天稱之為「基因」(gene)。他的研究是極佳的科學教材。

Q5: 達爾文知道孟德爾的研究嗎?這對科學史有何影響?

A: 證據顯示,孟德爾曾將他的論文寄給達爾文,但達爾文似乎從未閱讀過它,或者沒有意識到其重要性。這被認為是科學史上一次巨大的「錯失的交會」。達爾文的演化論缺少一個合理的遺傳機制來解釋性狀如何穩定遺傳和變異如何產生,而孟德爾的研究正好提供了這個關鍵的缺失環節。如果達爾文理解並接納了孟德爾的理論,現代演化綜論的建立可能會提早數十年。

總結

格里哥·孟德爾的故事是科學史上的一則傳奇。他以一位修士的身份,在修道院的寧靜角落裡,憑藉著對自然的熱愛、無比的耐心、嚴謹的實驗設計和超前的數學思維,獨自一人揭開了生命最深刻的祕密之一。他將遺傳學從一門模糊的描述性學科,轉變為一門精確的、可預測的定量科學。

他的經歷不僅展示了科學發現的艱辛與偶然,也深刻地揭示了跨領域思維的巨大力量。雖然他的成果曾被時代所埋沒,但真理的光芒終究無法被永久遮蔽。今天,從基礎的基因研究、遺傳性疾病的診斷,到先進的基因工程與育種技術,所有現代遺傳學的宏偉大廈,都穩固地建立在孟德爾在一百多年前用豌豆鋪設的基石之上。他無疑是當之無愧的、被後人所敬仰的「遺傳學之父」。