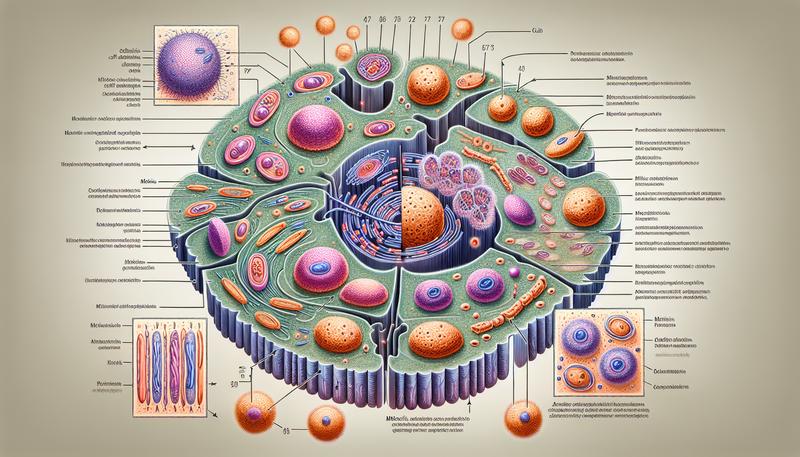

細胞分裂(cell division)是所有生命體生長、繁殖與維持正常功能的根本機制,也是國中生物課程中極為重要的單元。它涉及染色體的複製和分配,並伴隨著细胞質的分裂。在整個細胞分裂過程中,信息的傳遞尤其關鍵。無論是單細胞的生物還是複雜多細胞生物,在生命週期中都需要透過此過程來修補組織、使個體成長以及進行有性或無性生殖。

本篇文章内容作者將深入探討细胞分裂的多種形式,包括有絲分裂、減數分裂、無絲分裂、以及最新被發現的「無合成分裂」(Asynthetic Fission)。同時,我們也會比較原核與真核細胞分裂的差異,並延伸說明當細胞分裂失控時與癌細胞、腫瘤、癌症的關聯。最後,文末將整理常見問題(FAQ),以便讀者快速理解並澄清疑問。

第一節、細胞分裂的基本概念

1. 細胞分裂的定義與分類

「細胞分裂」是指一個母細胞透過有絲分裂(mitosis)、減數分裂(meiosis)、無絲分裂(amitosis)或其他特殊方式,產生出兩個或更多子細胞數目的過程。依照細胞和生物的類別,以及分裂後染色體數目的變化,大致可以區分出以下幾種主要形式:

有絲分裂(Mitosis)

主要發生於真核生物的體細胞,子細胞的染色體數量與母細胞相同。

減數分裂(Meiosis)

產生染色體數目減半的配子(生殖細胞),是有性生殖必不可少的步驟,並且在此過程中可發生遺傳重組。

無絲分裂(Amitosis)

又稱「直接分裂」,整個分裂過程中沒有明顯的染色體凝縮與紡錘體形成,較為罕見。

無合成分裂(Asynthetic Fission)

近年新發現的分裂形式,不進行DNA複製就直接分裂,推測與表皮快速延展或緊急增生有關。

2. 原核與真核分裂的差異

原核細胞

以二分裂(binary fission)為主,染色體通常為環狀DNA。分裂過程簡單,細胞週期較短。例如細菌在適宜條件下約20分鐘即可分裂一次。

真核細胞

種類更多元,有絲分裂與減數分裂是常見形式。真核細胞染色體為線狀,並由蛋白質(組蛋白等)纏繞形成,分裂過程較複雜。

第二節、染色體與細胞週期

1. 染色體的構造與功能

基本構造

真核生物的染色體由DNA和蛋白質(如組蛋白)組成,其中DNA是由核苷酸組成的分子。平時以鬆散的「染色質」形態存在於細胞核內。當細胞分裂時,染色質會纏繞並高度凝縮成易於觀察的棒狀染色體。

中節(Centromere)與著絲點(Kinetochore)

大多數染色體在中節處較為收縮,稱為「中節」。在中節區段有兩個「著絲點」,紡錘絲會附著於此,並在分裂過程中協助將染色體或染色單體拉向細胞兩端。

同源染色體

在二倍體生物中,體細胞內兩兩對應的染色體稱為同源染色體(Homologous Chromosomes)。人類的有23對同源染色,其中22對是體染色體,另1對為性染色體(XX或XY)。

染色體套數的概念

體細胞通常為「雙套」(2n),生殖細胞為「單套」(n)。減數分裂可將染色體數目由2n變為n,使得在受精後又能恢復成原先的2n。

2. 細胞週期(Cell Cycle)

細胞週期是從上一個分裂完成開始,到下一次分裂結束為止的整個生命週期,主要區分為:

間期(Interphase)

大部分時間細胞都處於間期,包括G1期(生長1期)、S期(DNA合成期)與G2期(生長2期)。此時細胞積極合成蛋白質、進行新陳代謝,並在S期複製DNA。

分裂期(M期)

包括有絲分裂或減數分裂在內的一整套分裂階段,最後細胞質分裂(Cytokinesis)將細胞分為兩個(或更多)子細胞。

對人而言,不同種類的細胞週期長度不一,會隨發育階段與組織特性而有所差異。

第三節、有絲分裂(Mitosis)

1. 有絲分裂的意義與發現歷程

意義

有絲分裂是體細胞生長與維持的主要方式,產生與母細胞染色體數目相同的子細胞,用於組織修補、生物成長。例如,皮膚細胞在受損後便可透過有絲分裂進行修復。

發現歷程

1882年,德國生物學家華爾瑟·弗萊明(Walther Flemming)首次系統地觀察到細胞核與染色體在分裂過程的變化,並提出「有絲分裂」概念。

2. 有絲分裂的詳細過程

以真核生物的有絲分裂為例,通常將整個過程分為「間期」和「分裂期」,並在分裂期中進一步細分成「前期(prophase)、中期(metaphase)、後期(anaphase)、末期(telophase)」以及最終的「胞質分裂(cytokinesis)」。

間期(Interphase)

- 雖不屬於有絲分裂的四大階段,但是細胞完成分裂前的準備階段。期間染色質未凝縮,DNA與中心體皆完成複製。

前期(Prophase)

- 核膜和核仁逐漸消失,染色質開始凝縮成顯著可見的染色體,每條染色體已在S期完成DNA複製,以「姊妹染色分體」形式連結在中節。中心體複製後分離至細胞兩極,並在兩極之間開始形成紡錘絲。

中期(Metaphase)

- 紡錘絲附著在每條染色體的著絲點上,在拉力均衡下,染色體排列在細胞中央的赤道板(equatorial plate)。此時染色體的結構最為清晰,常用於核型檢查。

後期(Anaphase)

- 黏連姊妹染色單體的蛋白質被分解,染色單體分離成為獨立的染色體,在紡錘絲牽引下移向細胞兩極位置。

末期(Telophase)

- 到達細胞兩極的染色體開始去凝縮,重新形成核膜與核仁,紡錘絲逐漸消失,細胞進入末期。

胞質分裂(Cytokinesis)

- 動物細胞:細胞膜在中部往內縮形成「分裂溝」(cleavage furrow),最終將細胞分為兩個。

- 植物細胞:由於具堅硬的細胞壁,分裂時於中央形成「細胞板」(cell plate),再逐漸擴展至兩側。

3. 動物與植物有絲分裂的差異

| 比較項目 | 動物細胞 | 植物細胞 |

|---|---|---|

| 紡錘體形成 | 由中心體產生,可見星射線 | 無中心體,靠微管組織中心 |

| 胞質分裂方式 | 透過細胞膜內縮成分裂溝 | 於中央形成細胞板向外延伸 |

| 細胞壁 | 無 | 有,故需特化過程形成細胞板 |

在研究中,科學家常以小鼠作為動物細胞的模式生物來觀察有絲分裂情形。

第四節、減數分裂(Meiosis)

1. 減數分裂的特徵與功能

減數分裂是在有性生殖生物(動物、植物及真菌等)中產生配子的關鍵方式,能將雙套(2n)的染色體減至單套(n),確保配子結合後(受精作用)可恢復為2n,同時維持物種染色體數目的穩定。

在動物中,減數分裂會發生於卵母細胞與精母細胞,最終產生卵细胞(即卵子)或精子,使後代產生基因多樣性。這對物種演化與適應具有重要意義。同時維持物種染色體數目的穩定,並保證子代能夠獲得正確的遺傳信息。

2. 減數分裂的階段說明

減數分裂可分為兩大部分:減數第一次分裂(Meiosis I,簡稱減I)與減數第二次分裂(Meiosis II,簡稱減II)。在減I開始前,細胞同樣經歷了間期(G1、S、G2),DNA已完成複製。以下為各階段簡述:

減數第一次分裂(Meiosis I)

前期I(Prophase I)

- 可再細分為細線期、偶線期、粗線期、雙線期、終變期等。

- 重點為同源染色體在「偶線期」進行聯會(synapsis)並形成二價體或稱四分體。同源染色體可在粗線期進行交叉互換(基因重組)。

中期I(Metaphase I)

- 成對的同源染色體(每對含兩條姊妹染色單體)排在細胞中央赤道板。同源染色體的兩套各指向細胞的相對兩極。

後期I(Anaphase I)

- 同源染色體分離,各自移向細胞兩極,而姊妹染色單體仍彼此相連。

末期I(Telophase I)

- 細胞質開始分裂,最後形成兩個子細胞(細胞核重建或不明顯,依物種而異)。至此,兩個子細胞都已是單套染色體,但每條染色體仍包含兩條姊妹染色單體。

減數第二次分裂(Meiosis II)

在減I之後,不再進行染色體複製,而是直接進入第二次分裂:

前期II(Prophase II)

- 核膜(若有重新形成)再次解體,紡錘體重新組裝。

中期II(Metaphase II)

- 染色體(各含兩條姊妹染色單體)排在中央赤道板,紡錘絲附著在著絲點上。

後期II(Anaphase II)

- 姊妹染色單體分離成獨立染色體,被拉往細胞兩極。

末期II(Telophase II)

- 細胞核重新形成,染色體回復鬆散狀態並伴隨胞質分裂,最終形成四個單倍體細胞(n)。這也意味著,最終所誕生的孩子在基因組合上更具多樣性。

- 在雄性生物(如動物)通常形成四個精細胞(再進一步分化成精子)。

- 在雌性生物中,減數分裂會產生一個成熟卵細胞與三個極體(因細胞質分配不均等因素),在有些情况下,極體可能有不同的命運,但多數最終退化。

第五節、無絲分裂(Amitosis)與「無合成分裂」新發現

1. 無絲分裂(Amitosis)

- 又稱「直接分裂」,最早在1841年由R. Remak於雞胚血細胞中觀察到。1882年Flemming將此命名為Amitosis,並將其納入細胞分裂研究系列的重要分類。

- 無絲分裂過程中不出現紡錘絲,也無染色體顯著的分裂行為,細胞核與細胞質近乎「直接」從中分裂。

- 過去認為多發生於低等生物,或在快速應變的過程中出現。

2. 無合成分裂(Asynthetic Fission)

最新科學發現

- 2022年,中央研究院研究團隊以斑馬魚為模型,發現了一種不需經DNA複製的特殊細胞分裂,推測這與其他快速增生機制一起發揮作用。

特徵

- 不經過S期的DNA合成,即完成細胞的分裂。初步推測用於生物在快速生長階段、或表皮層需要大量細胞覆蓋時的應變機制。

- 部分細胞可能分裂一次或兩次,甚至少數細胞可中途逆轉成雙核細胞。目前主要觀察到發生於表皮細胞。

生物意義

- 可能避免在快速擴張表面時因DNA複製而耽誤時間,同時保持表面細胞數量充足。其具體調控機制仍待更多研究。

第六節、原核細胞分裂:二分裂(Binary Fission)

1. 原核細胞中常見的分裂方式

二分裂

- 多見於細菌與古菌。染色體為單一環狀DNA,複製後兩個DNA分子分居細胞兩端,由細胞膜向內收縮,最終切割成兩個子細胞。

特點

- 細胞週期較短,在適宜環境中可短時間內大量繁殖。例如大腸桿菌約20分鐘即可分裂一次。

- 不同於真核細胞,無需經過複雜的染色體凝縮、紡錘絲形成、核膜解體等程序。

第七節、細胞分裂與癌症:當分裂失去控制

1. 增生與腫瘤

若細胞不受正常機制調控,分裂速率加快且無法停下,便可能導致局部細胞過度增生,形成腫瘤(tumor)。

- 良性腫瘤:通常生長較緩慢,邊界分明,較少侵入其他組織。

- 惡性腫瘤(癌症):細胞可侵入周圍組織、形成轉移,對身體造成嚴重危害。

2. 調控機制與癌症關聯

細胞週期檢查點(Checkpoints)

細胞在G1、G2及M期皆有檢查點,確保DNA無重大損傷、染色體數量與紡錘絲連接正常。

化學信號:週期素(Cyclin)與週期素依賴性激酶(CDKs)

透過複雜調控機制決定細胞是否啟動分裂或停止。若檢查機制失效(例如基因突變),便可能讓細胞不斷分裂,進而誘發癌化。

第八節、細胞分裂之整體比較

以下以簡易表格總結有絲分裂、減數分裂與原核二分裂之差異:

| 分裂種類 | 有絲分裂(Mitosis) | 減數分裂(Meiosis) | 二分裂(Binary Fission) |

|---|---|---|---|

| 功能 | 體細胞生長、組織修補 | 產生配子或孢子,維持物種染色體數目且增進遺傳多樣性 | 原核生物繁殖方式,快速且效率高 |

| 發生細胞 | 真核細胞(體細胞) | 真核生殖母細胞(卵原、精原等) | 原核生物(細菌、古菌) |

| 分裂次數 | 1次 | 2次 | 1次 |

| 子細胞數 | 2個 | 4個(在雌性可能只形成1個卵及3個極體) | 2個 |

| 染色體變化 | 與母細胞相同(2n→2n) | 減半(2n→n) | 與母細胞相同(n→n,一般僅一條環狀DNA) |

| 交叉互換 | 無 | 有(同源染色體間) | 無 |

常見問題(FAQ)

Q1:細胞怎麼知道何時應該開始或停止分裂?

A1: 細胞透過複雜的化學訊號(如週期素Cyclin與週期素依賴性激酶CDK),在細胞週期的檢查點感測是否符合分裂條件。如果DNA有損傷、養分不足或外在環境不適,細胞可能進入停滯(G0)期或啟動凋亡(Apoptosis)機制。

Q2:減數分裂與有絲分裂最顯著的差別是什麼?

A2: 減數分裂產生的子細胞為單套染色體(n),且含有同源染色體之間基因重組(交叉互換)的多樣性;有絲分裂則產生雙套(2n)子細胞,與母細胞遺傳內容相同。

Q3:人類細胞裡總共有幾條染色體?

A3: 人體體細胞為46條染色體(23對),其中22對為體染色體,1對為性染色體(女性XX,男性XY)。減數分裂所產生的配子各含23條染色體。

Q4:原核生物也需要進行減數分裂嗎?

A4: 大多數原核生物並沒有減數分裂機制,而是透過二分裂快速進行繁殖。有些細菌與古菌在特定狀況下也會發生基因交換(如接合、轉形或轉導),但並非減數分裂。

Q5:無合成分裂(Asynthetic Fission)在人體中也會發生嗎?

A5: 目前主要研究以斑馬魚為材料,顯示這種分裂主要發生在表皮細胞的快速生長。是否也在人類或其他脊椎動物體內存在,仍需更多實驗和觀察去證實。

Q6:細胞長度與表面積比在分裂中扮演什麼角色?

A6: 當細胞體積過大,表面積相對不足以應付物質交換或代謝需求時,細胞就較傾向於進行分裂,以恢復較適宜的表面積/體積比;這也是細胞啟動分裂的驅動力之一。

總結

細胞分裂是所有生物體生存與延續的基礎機制。透過細胞週期的精密調控,細胞能確保分裂時將遺傳物質正確且平均地分配給子細胞。對多細胞生物而言,有絲分裂使身體成長與組織修復,而減數分裂則確保後代基因多樣性及穩定的染色體數目。原核生物以二分裂迅速繁衍,展現了與真核細胞不同的分裂特色。近年新發現「無合成分裂」(Asynthetic Fission)在某些環境與組織中或許扮演著緊急增殖或快速覆蓋的角色,為細胞生物學研究帶來嶄新角度。

然而,當細胞分裂受到破壞或失控,可能導致癌症等嚴重疾病,凸顯細胞週期檢查點與分裂調控的重要性。對細胞分裂更全面的理解,除了能在生物醫學和臨床應用上提供關鍵參考,也有助於解釋生物多樣性與演化的深層奧秘。