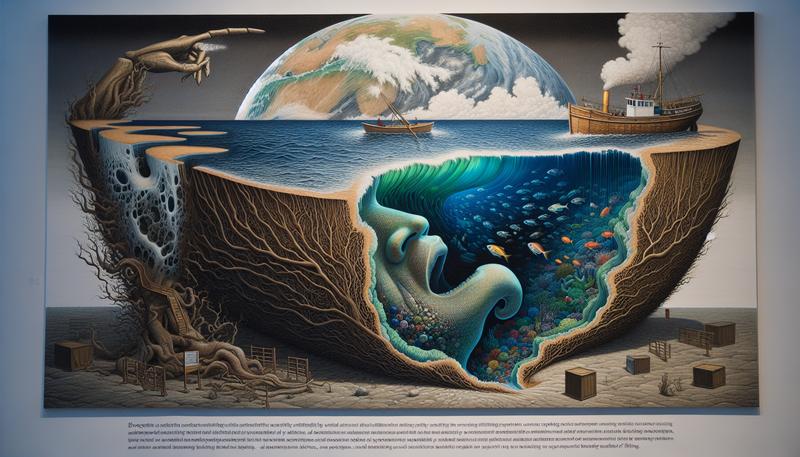

台灣四面環海,海洋是島嶼生命的根源,漁業更是與文化、經濟緊密相連的產業。從早期先民順應自然、利用潮汐與魚群習性的傳統捕魚法,到近代講求效率、仰賴高科技的工業化捕撈,台灣的捕魚技術經歷了巨大的變革。然而,當台灣的撈捕能力大幅超越海洋的恢復能力時,其所耗損的生態資源也相當驚人,過度捕撈、棲地破壞與資源枯竭等問題便接踵而至。

本文將深入探討台灣各式主要的捕魚方法,並將其依據對海洋生態的影響劃分為「永續性」、「針對性」與「破壞性」三大類,帶您一窺這些捕魚的奧祕,並反思人類在索取海洋資源的同時,該如何尋求與世界自然共生的永續之道。

台灣主要捕魚方法分類與詳解

根據漁具與作業方式、對海洋環境的衝擊程度,以及多本期刊的研究內容,可將台灣的捕魚方法進行系統性的分類。下表整合了各種漁法的詳細資訊,包含其作業原理、目標魚種及對環境的影響。

A. 永續性漁法 (Sustainable Methods)

1. 一支釣 (Handline Fishing)

- 簡介: 最傳統且低環境衝擊的釣法。漁民使用一根釣竿、一條釣線及一個魚鉤,一次只釣一條魚。此方法可精準選擇目標魚種,特別是高經濟價值的魚類,幾乎沒有混獲問題,對海洋棲地無任何破壞,這也是此玩法受推崇的原因。深海一支釣、船釣、磯釣等皆為其延伸。

- 目標魚種: 赤鯮、紅甘鰺、石斑、鯛、鰆、帶魚等

2. 鰹竿釣 (Pole and Line for Bonito)

- 簡介: 屬於「一支釣」的一種,是日治時期傳入的傳統漁法,現今以綠島地區最具代表性。作業時,船上會灑水並投擲活餌(如丁香魚)以引誘鰹魚群,再由多名釣手持竿以假餌迅速垂釣。此法選擇性極高,對環境友善,但因勞力密集等因素,正面臨傳承危機。

- 目標魚種: 鰹、鮪

3. 定置網 (Set Net)

- 簡介: 擁有百年歷史的被動式陷阱漁法。漁民在魚群必經的洄游路徑上,佈下如迷宮般的固定網具。魚群一旦游入便難以逃脫,漁民僅需定時收網,並可釋放非目標或過小的漁獲。此法不僅避免濫捕,固定的網具還能形成人工魚礁,營造海洋牧場。

- 目標魚種: 洄游性魚類,視季節與地點而定

4. 石滬 (Stone Weir)

- 簡介: 利用潮汐變化的古老陷阱漁法。先民在潮間帶以石塊堆砌成弧形或心形的石牆,漲潮時魚群進入覓食,退潮時則被困於滬內。澎湖的「雙心石滬」最為著名,其獨特的作用吸引了無數遊客,桃園新屋亦有百年歷史的石滬群。現多已轉型為珍貴的文化遺產與觀光體驗。

- 目標魚種: 底棲魚類、貝類

5. 地曳網 (Beach Seine)

- 簡介: 俗稱「牽罟」,是古老的沿岸漁法。作業時,由小船將網具載出海,包圍近岸魚群後,再由岸上數十位居民協力將網子拉上岸。此法極度依賴人力,體現了當地漁村團結的力量。如今因動力漁船的出現及人力流失而式微,多轉為休閒文化體驗,讓現代人還有機會接觸。

- 目標魚種: 沿岸底棲魚、蝦、蟹

B. 針對性漁法 (Target-Specific Methods)

6. 鏢刺法 (Harpooning)

- 簡介: 源自日本琉球的傳統技藝,俗稱「鏢旗魚」。鏢手站在船頭的鏢台上,憑藉過人眼力尋找浮出水面的大型魚類,再以重達數十公斤的鏢竿精準刺獵。此法一鏢一魚,極具針對性,對海洋衝擊小,但對技巧、體力與膽識要求極高,現已是臺東成功鎮這個地方瀕臨失傳的國寶級漁法。

- 目標魚種: 旗魚、鯨鯊(早期)

7. 金山磺火 (Sulphuric Fire Fishing)

- 簡介: 俗稱「蹦火仔」,此法盛行於基隆附近,是金山磺港獨有的百年漁法。漁民利用電石(磺土)加水產生乙炔氣體並點燃,瞬間發出的巨大火光與聲響會吸引趨光性極強的青鱗魚躍出水面,落入漁民準備好的叉手網中。此景觀被譽為「海上火焰」,但目前全臺僅存數艘作業漁船,是亟待保存的文化資產。

- 目標魚種: 青鱗魚

8. 秋刀魚棒受網 (Saury Stick-Held Dip Net)

- 簡介: 屬火誘網的一種,為遠洋漁業主力之一。作業船隻在夜間以強力集魚燈吸引秋刀魚群聚集,再利用引魚燈將魚群誘導入網,最後用幫浦將漁獲吸上船並急速冷凍。此法雖針對特定魚種,但強光仍可能影響周邊生態。

- 目標魚種: 秋刀魚、鎖管

9. 捕飛魚 (Flying Fish Fishery)

- 簡介: 每年春夏季,蘭嶼達悟族、花東阿美族及恆春半島等地的重要漁撈活動。早期甚至會使用竹筏出海,達悟族遵循傳統曆法,以拼板舟進行夜間的「焚寄網」誘捕或白天的「追逐網」圍捕,並發展出獨特的飛魚文化與禁忌,體現了自給自足的永續精神。

- 目標魚種: 飛魚

10. 草包採卵 (Spawning Substrate Collection)

- 簡介: 針對飛魚卵的特殊漁法。漁民利用飛魚喜愛在漂浮物上產卵的習性,將稻草編織成的草包(草蓆)漂浮於海面,以吸引飛魚前來附著產卵,之後再回收草包刮取魚卵。為保護資源,目前政府已訂定嚴格的採捕期與總量管制。

- 目標魚種: 飛魚卵

11. 抱墩 (Stone Mound Trapping)

- 簡介: 澎湖特有的傳統捕魚法。漁民在澎湖赤崁一帶的潮間帶以玄武岩或咾咕石堆疊石墩,供石斑、笛鯛等底棲魚類在漲潮時躲藏棲息。待退潮時,漁民再以網具包圍石墩,並徒手將石塊一塊塊搬開(即「抱墩」),並用腳小心地將石塊穩住,捕捉困在其中的魚類。現已成為熱門的觀光體驗活動。

- 目標魚種: 石斑、鸚哥魚、笛鯛等底棲魚類

12. 捕鰻苗 (Eel Fry Fishery)

- 簡介: 每年冬季,漁民會趁夜間在河口或沿岸沙灘,以手拖網、弓形網等工具捕撈價值極高的日本鰻苗。由於鰻魚無法人工繁殖,加上棲地汙染與過度捕撈,鰻苗資源已極度稀少,使得該產業面臨嚴峻挑戰。

- 目標魚種: 日本鰻苗、鱸鰻苗

13. 魩仔魚雙船拖網 (Larval Fish Pair Trawl)

- 簡介: 由兩艘漁船在中層水域共同拖曳一張網目極小的「大目袖網」。此法專門捕撈魩仔魚(鯷魚、鰮魚等魚類的魚苗),但因撈捕效率太高,且常混獲其他魚種的仔稚魚,對沿岸生態系造成衝擊而引發爭議。政府已實施禁漁期、禁漁區等管理措施,並計畫逐年淘汰此漁法。

- 目標魚種: 魩仔魚(多種魚類的仔稚魚)

C. 破壞性漁法 (Destructive Methods)

14. 底拖網 (Bottom Trawling)

- 簡介: 被環保團體稱為「海洋推土機」。作業時,將加裝滾輪或鐵鍊的沉重漁網沿著海床拖行,所經之處無論是珊瑚、海綿、海草床等棲地,或是底棲生物,皆被夷為平地,對海床造成毀滅性且可能長達數十年無法恢復的破壞。其混獲率極高,根據研究,高達60%的漁獲為非目標物種而被丟棄,是資源浪費的元兇。此外,拖網翻攪海床更會釋放大量儲存於底泥的二氧化碳,對全球氣候變遷造成負面影響,加劇海洋酸化。

- 目標魚種: 底棲魚類、蝦、蟹,但混獲嚴重

15. 流刺網 (Drift Gillnetting)

- 簡介: 將數公里長的網牆佈放於海中,隨海流漂移,利用網目卡住或纏繞游過的魚類。由於其非選擇性,從小型魚類到海龜、海豚、鯊魚等大型海洋生物都可能被誤捕,因此被稱為「死亡之牆」。廢棄或遺失的魚網更會成為「鬼網」,在海中持續不斷地殺戮。目前臺灣已明令禁止使用流刺網。

- 目標魚種: 各種體型的魚類及海洋生物

16. 大型圍網 (Large-Scale Purse Seine)

- 簡介: 當在特定漁場發現魚群時,以大型網具迅速將其四面八方包圍,再收緊網底,將整個魚群一網打盡。此法捕撈效率極高,但也因此極易造成過漁。若搭配人工集魚器(FADs),更會將整個微型生態系的生物(包括幼魚及非目標物種)全部捕撈,對族群的數量與海洋生態造成嚴重衝擊。

- 目標魚種: 鰹、鮪、鯖、鰺等群游性魚類

17. 延繩釣 (Longlining)

- 簡介: 在海中佈下一條數十公里長的主繩,上頭繫有數千個掛著餌料的魚鉤。雖然能捕獲大型高經濟價值魚類,但也常誤捕海鳥、海龜、鯊魚等非目標物種,對這些族群的生存構成嚴重威脅。一些國家如美國,已針對此法修訂法令,減少混獲。

- 目標魚種: 鮪魚、旗魚、鬼頭刀等大型掠食性魚類

18. 毒、電、炸魚 (Poisoning, Electro, Blast Fishing)

- 簡介: 此三種皆為《漁業法》明文禁止的非法漁法。 毒魚是投擲氰化物等毒物;電魚是施放高壓電流;炸魚則是投擲爆裂物。這些方法不僅大小通殺、殃及無辜,更會嚴重破壞珊瑚礁等脆弱的生態系,毒物殘留亦會危害人體健康,許多業者為求近利不惜觸法,是極端不負責任的毀滅性行為。

- 目標魚種: 所有水生生物

常見問題 (FAQ)

Q1: 台灣目前最具破壞性的捕魚方式是什麼?

A1: 根據多位作者與多方資料,底拖網被公認為最具破壞性的合法漁法。它對海床生態系造成不可逆的物理性破壞,且混獲率極高,浪費大量海洋資源。此外,非法的毒、電、炸魚行為,其瞬間破壞力同樣是毀滅性的。

Q2: 台灣現在還能看到「流刺網」嗎?

A2: 台灣政府已明令禁止使用「流刺網」(隨海流漂移的刺網)。然而,廣義的「刺網」漁法中,仍有固定在海底的「定刺網」或於水面作業的「浮刺網」存在。儘管流刺網已被禁用,但在廣大的海域中仍存在過去遺留下來的「鬼網」持續造成生態危害。

Q3: 有哪些傳統漁法已經成功轉型為觀光體驗活動?

A3: 許多充滿文化特色的傳統漁法已轉型為休閒觀光。例如:金山磺火季的攝影觀光船、澎湖的抱墩與石滬體驗、以及在特定漁村舉辦的地曳網(牽罟)活動,都讓民眾能親身體驗古早漁民在面對洶湧海浪時的智慧與辛勞,兼具教育與娛樂價值。

Q4: 作為一個普通消費者,我該如何選擇對海洋友善的海鮮?

A4: 您可以參考「台灣海鮮選擇指南」,優先選擇以一支釣、鰹竿釣、定置網等永續漁法捕獲的魚類。盡量避免購買來自底拖網、大型圍網的漁獲,特別是體型過小或正在繁殖期的魚類。支持有產銷履歷、來源清楚的本地海鮮,或向位於台北市的許多綠色餐廳洽詢,也是一個對環境與漁民都負責的選擇。

總結

從「一支釣」的精準、「石滬」這種最靠近陸地的智慧,到「底拖網」的掠奪,台灣的捕魚方法呈現了人類與海洋互動的多元面貌。傳統漁法中蘊含著許多與自然共存的永續哲學,值得我們重新審視與傳承。面對現代漁業帶來的生態危機,轉型已是刻不容緩的任務。這不僅需要政府制定並落實更有效的管理法令(民眾可電話查詢相關內容),如淘汰破壞性漁具、劃設海洋保護區等,也需要消費者做出負責任的選擇,支持永續海鮮,拒絕來自破壞性漁法的漁獲。唯有當生產者、管理者與消費者共同努力,才能在滿足需求的同時,也為後代子孫留下一片豐饒、健康的海洋。