當我們從外太空的獨特視角凝望地球時,這顆蔚藍色的星球被一層看似薄如蟬翼、散發著微光的光環所包裹。這層纖薄的光暈,便是我們賴以生存的地球表面大氣層。它像一條溫柔的藍色毯子,在地球引力的牽引下,緊緊地擁抱著陸地與海洋。

從地面仰望,天空廣闊無垠,充滿了神秘感;然而從宇宙回望,它卻顯得如此精緻甚至脆弱。這層氣體不僅為我們提供了呼吸所需的氧氣(O2),更是一道複雜而動態的屏障,保護著地球億萬生靈。這個大氣圈由多樣的氣體組成,本文章將深入探討這層生命之被的垂直分布結構、多樣的物理與化學特性,以及它從何處開始,又延伸至多遠的宇宙深處。

大氣的邊界:天空的盡頭在哪裡?

定義大氣層的高度或「厚度」是一個相對複雜的問題,因為它沒有一個清晰可見的物理邊界。大氣是從地球表面向外太空逐漸變得稀薄的過渡區域。科學界與不同領域根據觀測現象與應用需求,提出了幾種不同的界定方式:

- 一般科學定義:通常將距離地表約 1,000公里 的高度視為地球大氣層的廣義厚度,在此範圍之外,大氣密度已與星際空間無異。

- 航空與航太領域:國際航空聯合會(FAI)定義的 卡門線(Kármán line),位於海拔 100公里 處,是公認的「太空邊界」。飛行器需要達到軌道速度才能維持在此高度之上,空氣動力學在此已基本失效。

- 光學現象:太陽光在地平線下被高層大氣折射產生的 曙暮光(Twilight) 現象,其觀測極限顯示大氣厚度至少達到 70至80公里。

- 高空物理現象:流星(隕石)進入大氣層燃燒發光的最高點,以及絢麗的極光發生的最高高度,證明了在 800公里 甚至更高處,依然存在著稀薄的空氣分子。

儘管大氣層向上延伸數百公里,但其絕大部分質量與壓力都集中在靠近地球表面的區域。數據顯示,大氣總質量的99%集中在離地30公里以內的空間,而高達99.9%的質量則位於50公里以下。這意味著我們所熟悉的天氣變化、雲雨生滅,都發生在這層濃密卻相對狹窄的底層區域。

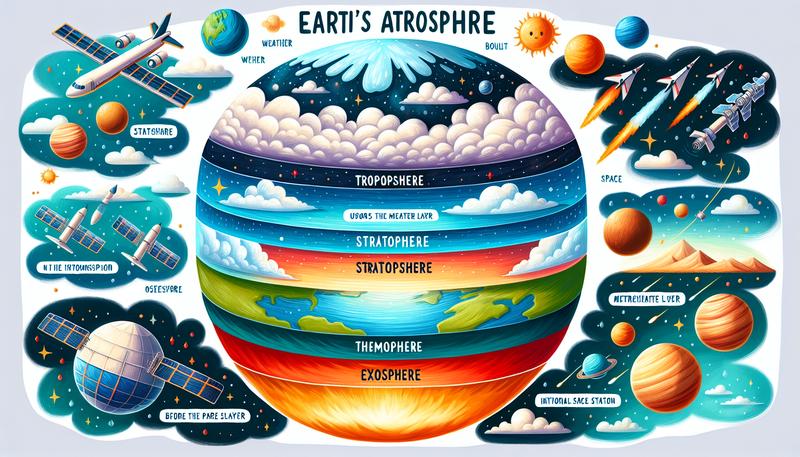

垂直分層結構:一座溫度的「多層蛋糕」

科學家最常用的分層方法是根據垂直溫度變化,將地球大氣由下至上劃分為五個主要層次。每一層都有其獨特的物理特性和能量來源,且各層厚度與分界會因時因地方而異。

一、對流層 (Troposphere)

- 高度:從地表向上延伸,平均高度約10至12公里。此厚度因緯度和季節而異,在赤道附近對流層厚度可達16至18公里,而在兩極地區則附近厚僅8至9公里。

- 溫度:隨高度升高而穩定下降,平均每上升1公里,氣溫降低約6.5℃。這種現象的原因在於,對流層的主要熱源並非來自上方的太陽,而是來自地面吸收太陽短波輻射後,再向外釋放的長波輻射(熱能)。因此,離地面越遠,溫度就越低。

- 特性:

- 天氣舞台:集中了整個大氣層約80%的水氣和90%以上的總質量。空氣的上下垂直對流運動極為旺盛(「對流」因此得名),故雲、霧、雨、雪、雷電等所有我們經歷的東西和天氣現象,均限於此對流層中。

- 行星邊界層:在最貼近地表的1.5至2公里內,由於受到地形摩擦和地表熱力不均的影響,能量與物質交換極為複雜,此區域被稱為「摩擦層」或「行星邊界層」。

- 對流層頂 (Tropopause):對流層的頂部,是一個溫度停止下降的過渡區域。有趣的的是,由於赤道對流層更厚,其頂部的溫度(可低至-85℃)反而比兩極的對流層頂(約-60℃)更冷。

二、平流層 (Stratosphere)

- 高度:位於對流層頂之上,延伸至約50公里高空。

- 溫度:與對流層相反,平流層的溫度隨高度升高而增加。在底部的同溫層(約20公里以下),溫度基本不變或略有上升。從20公里向上,溫度顯著升高,在50公里處的平流層頂達到峰值(約0℃左右)。

- 特性:

- 臭氧層 (Ozone Layer):溫度上升的關鍵在於此層含有的臭氧(O3)。臭氧層主要集中在20至30公里高度,它能高效吸收來自太陽的有害高頻紫外線(UV-B和UV-C),並將其轉化為熱能,從而加熱了上層大氣。

- 穩定平流:由於「上熱下冷」的溫度結構,空氣垂直對流極弱,大氣以水平流動為主,非常穩定。這也是「平流層」名稱的由來。平流層內源自地面的水氣及灰塵幾已絕跡,因此,長途噴射客機多在此層飛行,以避開對流層的氣流顛簸。

- 特殊雲層:在極地冬季,極低溫(<-78℃)條件下,偶爾會形成由冰晶構成的 貝母雲(Nacreous Clouds),在日出日落時會呈現珍珠般的光彩。

三、中氣層 (Mesosphere)

- 高度:中氣層範圍從平流層頂(約50公里)向上延伸至約85公里處。

- 溫度:溫度再次隨高度升高而急劇下降,在中氣層頂部達到整個大氣層的最低溫,約為-95℃甚至更低。

- 特性:

- 流星燃盡處:來自外太空的絕大多數隕石在進入此層時,會與稀薄的空氣分子劇烈摩擦而燃燒殆盡,形成了我們看到的流星。

- 夜光雲 (Noctilucent Clouds):在高緯度地區的夏季,當太陽處於地平線以下時,中氣層頂部的水冰晶體會反射陽光,形成一種在夜空中發出藍白色光芒的稀有雲層,即夜光雲。

四、增溫層 (Thermosphere)

- 高度:又稱熱氣層,位於中氣層頂之上,可延伸至600公里甚至1,000公里以上的高空。此層高度會受太陽活動強弱影響而變動。

- 溫度:此層溫度隨高度急劇升高,可達1,500℃以上。這驚人的高溫是由於大氣分子(主要是氧和氮)吸收了太陽發出的波長極短的X射線和極紫外線輻射所致。

- 特性:

- 體感非高溫:這裡的「溫度」是描述單個氣體分子運動速度的物理量。由於空氣已極度稀薄,分子間距極大,實際傳遞到物體(如太空船)上的熱量非常少,因此人並不會感覺到灼熱。

- 電離層主體:強烈的太陽輻射使此層的氣體分子大量電離,產生了豐富的自由電子和離子,形成了電離層的主要部分。

五、外氣層 (Exosphere)

- 高度:增溫層之上,是地球大氣的最高層,也是大氣層的上界,沒有明確的頂界,平滑過渡到星際空間。

- 特性:空氣密度極低,主要由氫(H2)、氦等最輕的氣體組成。此處的氣體粒子運動速度很快,受地球引力束縛微弱,部分高速粒子足以擺脫引力,直接「逃逸」到太空中。

大氣層的另類剖析

除了溫度,我們還可以從其他角度來劃分地球大氣層,以理解其更多層面的特性。

| 分層方式 | 層級名稱 | 高度範圍 | 主要特徵 |

|---|---|---|---|

| 依溫度 | 對流層 | 0 – 18 km | 溫度隨高度降低,天氣現象發生,對流旺盛 |

| 平流層 | 18 – 50 km | 溫度隨高度升高,含臭氧層,氣流穩定 | |

| 中氣層 | 50 – 85 km | 溫度隨高度降低,大氣最低溫,流星燃盡 | |

| 增溫層 | 85 – 600+ km | 溫度隨高度急劇升高,空氣稀薄,極光發生 | |

| 外氣層 | 600+ km | 大氣最外層,氣體可逃逸至太空 | |

| 依成分 | 均勻層 | 0 – 85 km | 氣體成分混合均勻,比例固定(氮78%, 氧21%等)。除了主要氣體,空氣中也含有微量的CO2、CH4、N2O、NO2、SO2、NH3等變動成分。 |

| 不均勻層 | 85 km 以上 | 氣體因分子量不同而分層(下層為氮、氧,上層為氦、氫) | |

| 依電離程度 | 電離層 | 約60 – 1000 km | 氣體被太陽輻射電離,可反射無線電波,產生極光 |

電離層 (Ionosphere) 與磁層 (Magnetosphere)

電離層並非一個獨立的溫度層,而是與中氣層、增溫層和外氣層重疊的廣大區域。它對人類的遠距離無線電通訊至關重要,擁有重要的反射無線電波功能。更重要的是,當來自太陽的高能帶電粒子(太陽風)與地球磁場相互作用時,會被導引至兩極地區,並與電離層中的氣體碰撞,激發出絢麗的光芒——這就是 極光(Aurora)。

而地球磁場在太空中劃出的勢力範圍,被稱為 磁層(Magnetosphere)。它並非球殼狀,而是一個被太陽風吹拂變形的「烏賊」狀結構:面向太陽的一側被壓縮,背向太陽的一側則拖著一條長長的磁尾。磁層內有著名的 范艾倫輻射帶(Van Allen Belts),是捕獲高能粒子的區域,如同地球星球表面的天然輻射防護罩。

大氣的化學動態:「清潔劑」OH自由基

除了物理結構,大氣的化學成分也極為關鍵。其中一種被稱為 氫氧根自由基(OH) 的化學物質,扮演著大氣「清潔劑」或「氧化劑」的角色。它活性極高,能與大氣中絕大多數的污染物和溫室氣體(如甲烷CH4)發生反應,將其轉化和去除,從而維持著空氣的相對潔淨。

OH的濃度決定了許多有害物質在大氣中的壽命。然而,人類活動(如甲烷排放增加)會消耗OH,氣候變化也可能影響其穩定性,這使得科學家對大氣自潔能力的未來變化充滿了關注與擔憂。

常見問題 (FAQ)

問:地球大氣層的邊界到底在哪裡?

答: 大氣層沒有絕對的邊界。科學界通常以海拔100公里的「卡門線」作為大氣層與外太空的分界線,但稀薄的大氣實際上可以延伸至1,000公里以上的高空。

問:為什麼離太陽越近的高空(對流層)反而越冷?

答: 因為對流層的主要熱量來自於地面吸收太陽光後釋放的長波輻射,而非太陽直接照射。因此,距離地面這個「暖爐」越遠,溫度就越低。

問:臭氧層是獨立的一層嗎?它有什麼作用?

答: 臭氧層並非獨立的一層,而是平流層中臭氧濃度較高的一個區域(約20-30公里高)。它的主要作用是吸收太陽光中對生物有害的短波紫外線,保護地球生命免受傷害。

問:極光是如何產生的?

答: 極光是太陽風(來自太陽的高能帶電粒子流)與地球磁層相互作用的結果。這些粒子被地球磁場引導至南北兩極,與高層大氣(主要是增溫層)中的氧、氮等原子碰撞,使其發出不同顏色的光芒。

問:大氣層的總質量有多重?

答: 根據估算,地球大氣層的總質量約為5.15 x 10¹⁸公斤,相當於地球總質量的百萬分之零點八六。

總結

從我們腳下充滿天氣變幻的對流層,到保護我們免受紫外線傷害的平流層,再到燃燒流星的中氣層和上演極光秀的增溫層,地球大氣層是一個結構精妙、層次分明且充滿動態變化的複雜系統。它不僅是一個由氣體組成的物理圈層,更是一個活躍的化學反應工廠和抵禦宇宙惡劣環境的堅實盾牌。認識到這層藍色光暈的有限與脆弱,更提醒著我們,保護大氣環境,就是保護我們自身以及地球上所有生命的未來。以上內容的資料來源為多方科學研究與觀測數據,展現了地球大氣圈的複雜性。