在全球氣候系統中,聖嬰-南方振盪現象(El Niño-Southern Oscillation, ENSO)是重要的驅動因素之一,而「反聖嬰現象」(La Niña)則是此一循環中的冷相位。其名稱源於西班牙文,在西班牙文中的意思是「女孩」或「女嬰」,與意指「男孩」或「聖嬰」的「聖嬰現象」(El Niño)相對。

此現象的核心特徵為熱帶中、東太平洋海面溫度發生大範圍且持續性的異常偏冷,而這樣的反聖嬰現象其影響不僅限於太平洋,更透過大氣環流的連鎖反應,對全球各地的氣候模式產生深遠的衝擊,從降雨分佈、氣溫變化到極端天氣事件的頻率與強度,無不與其相關。本篇文將深入探討反聖嬰現象的科學成因、監測標準、對全球及台灣的具體影響,並回顧其歷史事件,提供一份全面而詳盡的解析。

科學成因:強化的沃克環流

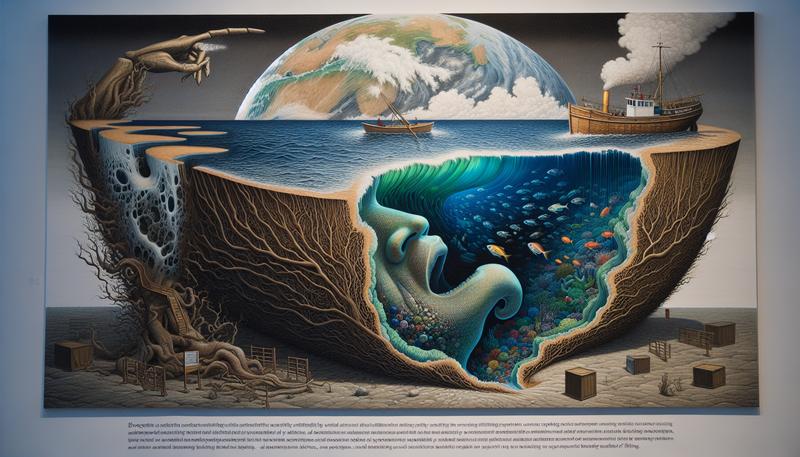

反聖嬰現象的形成,與籠罩在熱帶太平洋上空的「沃克環流」(Walker Circulation)異常強化有直接關係。我們可以從以下幾個關鍵環節來理解其運作機制:

- 信風增強:在正常情況下,赤道東太平洋上盛行著由東向西吹的信風。當反聖嬰現象發展時,這股東南信風會變得異常強勁。

- 暖水西送:強烈的信風將被太陽曬熱的表層海水更有效率地吹向西太平洋,堆積在印尼、菲律賓及澳洲北部等地區。這導致西太平洋的海平面比東太平洋高出近60公分,海水溫度也顯著升高,氣壓下降,濕潤的空氣在此積累,為颱風和熱帶風暴的形成提供了充足的能量與環境。

- 東部冷水上翻:與此同時,在東太平洋(特別是南美洲祕魯、厄瓜多沿岸),由於表層暖水被吹走,深層較冷且富含營養鹽的海水會上翻至海面,這個過程稱為「湧升流」(Upwelling)。強化的信風使得湧升流作用也更為劇烈,導致東太平洋海溫異常偏低,形成反聖嬰現象的核心特徵。

- 大氣響應:東西太平洋之間的海溫與氣壓差異構成了一個正回饋循環。西太平洋的暖水低壓與東太平洋的冷水高壓,進一步強化了由東向西的信風,使得整個沃克環流比正常狀態更加活躍,鞏固並延長了反聖嬰現象的狀態。

科學家通常使用「南方振盪指數」(Southern Oscillation Index, SOI)來量化此一大氣變化,該指數測量大溪地(東太平洋)和澳洲達爾文(西太平洋)之間的氣壓差。持續性的正值SOI,即代表東太平洋氣壓偏高、西太平洋氣壓偏低,是反聖嬰現象的典型特徵。

監測標準與事件判定

國際上普遍採用美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的氣候預報中心(Climate Prediction Center, CPC)所發布的「聖嬰海溫指標」(Oceanic Niño Index, ONI)作為判定聖嬰或反聖嬰事件的主要依據。

- 定義:ONI 指數是取赤道中太平洋 Niño 3.4 區域(北緯5°至南緯5°,西經120°至170°)海面溫度的三個月滑動平均異常值。

- 反聖嬰事件標準:當 ONI 指數連續5個滑動區間低於或等於 -0.5°C,並且大氣也呈現出相應的反應時,即可宣告一次「反聖嬰事件」的發生。

反聖嬰與聖嬰現象並非簡單的對稱關係。反聖嬰事件通常持續時間較長,半數以上可能持續二至三年;而聖嬰事件則較短,約半年至兩年。此外,強聖嬰事件的暖水中心位於東太平洋,而強反聖嬰事件的冷水中心則更靠近中太平洋。

對氣候的影響

反聖嬰現象會顯著擾動全球氣候,其影響具有區域性差異,甚至可間接擴及歐洲部分地區。

全球性影響

- 澳洲與東南亞:由於西太平洋暖水聚集,此區域(包括印尼、馬來си亞、菲律賓)的降雨量會異常增多,容易引發洪災。

- 美洲:美國西南部和中南美洲西岸(如祕魯、智利)等陸地區域會變得異常乾燥,可能導致乾旱。

- 北大西洋颶風:反聖嬰現象會減少太平洋的垂直風切變,進而改變全球大氣環流,使得北大西洋的垂直風切變也減弱,有利於颶風的生成與增強。例如,2005年、2007年及2017年等颶風活躍的年份,都與反聖嬰現象有關。

對臺灣的影響

根據臺灣中央氣象署的長期統計,反聖嬰現象對臺灣氣候的影響主要體現在以下幾個方面:

- 冬季氣溫:冬季(12月至隔年2月)氣溫有偏低的趨勢。這是因為反聖嬰年時,菲律賓東方海面易生成一個氣旋式環流,此環流會加強東北季風的強度,使北方冷空氣更順暢地影響臺灣。

- 秋季降雨:秋季的降雨有偏多的可能,特別是當颱風在南海或菲律賓附近活動時,易與東北季風產生「共伴效應」,為臺灣東北部及東部帶來致災性豪雨大雨。

- 颱風生成與路徑:颱風的生成位置會比正常年份更靠近臺灣(偏西、偏南),但強度可能偏弱。路徑上多以西行或西北西移動,影響菲律賓、日本及南海的機率較高。

- 隔年春季降雨:反聖嬰事件發生後的次年春季,臺灣有較高的機率出現降雨偏少的情況,可能導致春季乾旱。

歷史事件回顧

自1950年有完整觀測記錄以來,全球經歷了多次反聖嬰事件。下表整理了由臺灣中央氣象署依據ONI指標所判定的歷次事件及其強度峯值。許多研究者會引用這些資料進行分析,而相關單位也常透過官方網站或臉書粉絲專頁,發布最新的觀測消息與分析圖文。

| 持續時間 | ONI 最低數值 / 發生時間 |

|---|---|

| 1949/50冬季 – 1950夏季 | -1.5 (1949/50 冬季) |

| 1954春季 – 1956秋季 | -1.7 (1955 秋季) |

| 1964春季 – 1964/65冬季 | -0.8 (1964 秋季) |

| 1970夏季 – 1971/72冬季 | -1.4 (1970/71 冬季) |

| 1973春季 – 1974夏季 | -2.0 (1973 秋季) |

| 1974秋季 – 1976春季 | -1.7 (1975/76 冬季) |

| 1983秋季 – 1983/84冬季 | -1.0 (1983 秋季) |

| 1984秋季 – 1985夏季 | -1.1 (1984/85 冬季) |

| 1988春季 – 1989春季 | -1.9 (1988/89 冬季) |

| 1995夏季 – 1996春季 | -1.0 (1995 秋季) |

| 1998夏季 – 2001春季 | -1.7 (1999/2000 冬季) |

| 2005秋季 – 2006春季 | -0.9 (2005/06 冬季) |

| 2007春季 – 2008春季 | -1.6 (2007/08 冬季) |

| 2008秋季 – 2009春季 | -0.9 (2008/09 冬季) |

| 2010春季 – 2011春季 | -1.6 (2010 秋季) |

| 2011夏季 – 2012春季 | -1.1 (2011 秋季) |

| 2016夏季 – 2016/17冬季 | -0.7 (2016 秋季) |

| 2017秋季 – 2018春季 | -1.0 (2017/18 冬季) |

| 2020夏季 – 2021春季 | -1.3 (2020 秋季) |

| 2021夏季 – 2022/23冬季 | -1.1 (2022 春季) |

註:表中時間以北半球季節為準。強度劃分約為:弱(-0.5至-0.9)、中(-1.0至-1.4)、強(-1.5至-1.9)、超強(≤ -2.0)。

常見問題 (FAQ)

Q1: 反聖嬰現象多久發生一次?會持續多久?

A: 反聖嬰現象的發生頻率不規則,平均約每2至7年發生一次。它的持續時間通常比聖嬰現象長,多數會持續1至2年,有時甚至可能連續發生,長達3年之久,例如2020年底至2023年初的事件。

Q2: 反聖嬰和聖嬰現象究竟有何不同?

A: 兩者是ENSO循環的相反兩端。主要區別在於:

- 海溫:反聖嬰是中、東太平洋海水「異常變冷」;聖嬰則是「異常變暖」。

- 環流:反聖嬰是沃克環流「異常增強」;聖嬰則是「減弱或逆轉」。

影響:兩者對全球氣候的影響大致相反。例如,反聖嬰使澳洲多雨,聖嬰則使其乾旱。

Q3: 反聖嬰年就一定代表臺灣冬天會非常冷嗎?

A: 不一定。反聖嬰現象顯著「提高」了臺灣冬季偏冷的「機率」,但並非絕對保證。天氣是多重因素交互作用的結果,除了ENSO,還會受到北極振盪(AO)、局部環流等其他因素的影響。因此,反聖嬰年也可能出現暖冬,但統計上來看,冷冬的機會較高。

Q4: 全球暖化會如何影響反聖嬰現象?

A: 這是目前氣候科學界積極研究的熱點問題,尚無定論。有科學家認為,全球暖化可能會減弱反聖嬰現象的強度或改變其頻率。然而,可以確定的是,反聖嬰帶來的降溫效應,如今是發生在全球氣溫已顯著升高的基礎之上,這使得氣候的預測更具挑戰性。例如,2025年1月雖處於微弱反聖嬰時期,卻仍創下史上最暖一月的紀錄,顯示暖化趨勢的強大影響力。

總結

反聖嬰現象是地球氣候系統中一個自然且重要的冷循環,它透過強化沃克環流,造成熱帶太平洋東西兩側海溫與氣壓的劇烈對比,進而引發全球性的氣候連鎖效應。對臺灣而言,它往往意味著更冷的冬天、潛在的秋季豪雨與隔年春季的乾旱風險。

值得注意的是,在全球暖化的大背景下,這些自然氣候振盪的表現形式與影響正變得日益複雜。即使在反聖嬰現象期間,全球平均氣溫仍可能持續偏高,突顯了人為氣候變遷與自然變異相互疊加的挑戰。因此,持續監測並深入研究反聖嬰現象,對於氣候預測、防災應變以及各行各業的風險管理,都具有不可或缺的價值。