本篇文章將探討核廢料的種類、特性及國內外的處理現況,並深入剖析臺灣核廢料存放於蘭嶼的背景與後續發展,期望能讓讀者對此議題有更全面的理解。

核廢料是什麼?核廢料長怎樣?有哪些?

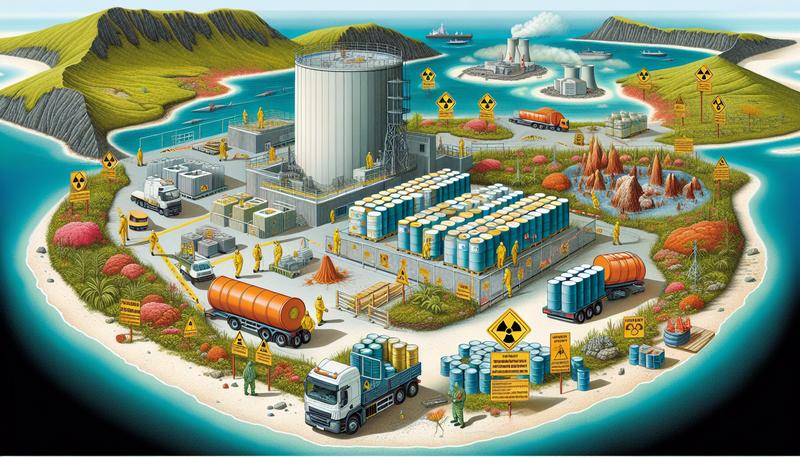

核廢料,正式名稱為放射性廢棄物,放射性廢棄物的意思是在核能利用過程中產生的具有放射性的廢棄物。這些廢棄物可能來自核子燃料的開採、加工、使用,以及核設施的退役等各個環節,是不能輕忽的核能安全環節。根據放射性水平和來源,核廢料主要分為高階(高放射性)和低階(低放射性)兩類。

高階核廢料:

高階核廢料主要是指已用過核子燃料棒。這些燃料棒在核電廠運轉過程中於反應器內經歷核裂變反應後,殘留大量放射性同位素,具有高熱量、高輻射劑量,並可能釋放出高游離輻射。

外觀上通常呈現金屬棒狀,長度約為4公尺,直徑約為1公分。由於其高放射性,必須經過長期隔離,確保對環境和人類無害。目前,國際上普遍採用「深層地質處置」方式,將高階核廢料的物質密封後,置於經專業評估的處置場址中,通常位於地表下約300至1,000公尺的穩定地層中,透過多重屏障,有效隔離放射性物質。

高階核廢料的處理流程通常包括:

- 濕式貯存:用過的燃料棒首先需要在反應爐內的燃料池中冷卻,通常需要10年的時間,以降低其熱度和放射性。

- 乾式貯存:經過初步冷卻後,燃料棒被轉移到乾式貯存設施中,繼續存放約40年,以進一步降低放射性。

- 最終處置:最終,這些高階核廢料需要被封裝並埋藏在數百公尺深的地下最終處置場中,隔離數萬年至數百萬年,直至其放射性衰減至安全水平。

低階核廢料:

低階核廢料包括在核設施運營和維護過程中產生的核廢料(受放射性污染的)物品,這些廢棄物的外觀多樣、輻射強度較低,可能是被污染的防護服、手套、抹布、廢樹脂等。處理方式上,通常先經過焚燒、壓縮等程序,以減少體積和放射性,然後以水泥固化,最終存放於專門的貯存場,等待放射性衰減至安全水平。

低階核廢料的處理方式通常包括:

- 減容處理:對可燃性廢棄物進行焚化,對不可燃性廢棄物進行壓縮,以減少體積。

- 固化處理:將減容後的廢棄物與水泥等材料混合,製成固化體,然後裝入專用的鋼桶中。

- 貯存與最終處置:固化後的低階核廢料被運至專門的核廢料處理場中,最終將被埋入地下數十至數百公尺深處,等待數百年,直至其放射性衰減至安全水平。

蘭嶼有多少核廢料?為什麼核廢料要放在蘭嶼?

蘭嶼核廢料貯存場位於臺東縣蘭嶼鄉龍門地區,是臺灣唯一的放射性核廢料貯存場。該貯存場由台灣電力公司(台電)擁有,主要接收來自核一、核二、核三等核能電廠,以及全臺各醫學、農業、工業和學術研究機構所產生的低放射性核廢料。自1996年起,由於廠區容量已滿,該貯存場停止接收新的核廢料。

蘭嶼核廢料的數量

截至1996年,蘭嶼貯存場共接收了97,672桶低放射性核廢料。這些廢料主要來自以下來源:

- 核一廠:40,479桶

- 核二廠:36,628桶

- 核三廠:6,336桶

- 核能研究所:11,291桶

- 減容中心:528桶

此外,經過檢整重裝固化後,增加了5,015桶,總貯存量達到100,277桶。

為何將核廢料放置於蘭嶼

在1970年代,隨著臺灣核能發電的發展,低放射性核廢料的處置成為一項重要的核廢料議題。當時,行政院原子能委員會(原能會)考量多種方案,包括將核廢料投海、存放於廢礦坑、離島貯存,以及深山或地下工事貯存等。經過評估,決定採取離島暫時貯存的方式。

在14個候選離島中,蘭嶼龍門地區因其地形封閉(呈三面環山、一面臨海的「凹」字形)、周邊5公里內無居民居住、可利用土地面積達1平方公里,以及便於海上運輸等優勢,被選定為核廢料貯存場址。此外,當時國際上仍允許將核廢料投海,蘭嶼的位置也適合作為海拋前的暫存中繼站。然而,隨著1996年《倫敦公約》修訂,國際間禁止將污染性廢棄物投海,導致原計劃無法實施,核廢料因此長期留存在蘭嶼。

後續發展

由於核廢料長期存放在蘭嶼,對當地環境和達悟族居民生活造成影響,居民多次要求政府將核廢料遷出。中央政府及執政縣市曾多次承諾遷移核廢料,最早的期限為2002年,但因種種原因一再跳票。2016年,行政院成立「蘭嶼核廢料貯存場設置真相調查小組」,調查核廢料設置的背景與影響。2018年12月20日,原住民族委員會發布《核廢料蘭嶼貯存場設置真相調查報告書》,指出達悟族人在設置貯存場前未被充分告知,行政院因此核定對蘭嶼居民進行補償。2019年11月22日,經濟部國營事業委員會編列25.5億元新臺幣作為回溯補償金,並成立基金會管理。自2000年起,每3年發放2.2億元補償金,直至核廢料遷出為止。

然而,核廢料的遷移計劃至今仍未完成,蘭嶼居民從希望、失望到絕望,持續關注並要求政府履行承諾,將核廢料遷出蘭嶼,還給當地一個乾淨、安全的生活環境,同時降低可能因長期存放而引發的輻射外洩風險。

台灣現在核廢料都怎麼處理?

核廢料的處理瓶頸與風險

核能發電雖然被視為一種相對穩定且低碳的能源,但其衍生的核廢料處置問題至今仍未能完全解決。高階核廢料主要來自核電廠的核反應爐內部使用過的燃料棒,這些燃料棒在核電廠運轉過程中運作約18個月後,便需更換並進行長期處理。然而,台灣早期在規劃核能發電時,對於核廢料的處理過於樂觀,導致燃料棒的存放設施不足,進而造成今日的儲存困境。

通常,燃料棒的處理第一步是在核電廠內的燃料池中冷卻,隨後再轉移至乾式儲存設施,最終則應進入深層地質處置場。然而,由於乾式儲存場建置進度受阻,台灣的核一與核二廠已經無法順利將用過的燃料棒自爐心移除,導致燃料池內的燃料棒數量超過原設計容量。根據台電數據,核一廠的燃料棒存量已經是原設計容量的兩倍,核二廠則達到1.7倍。如此高密度存放的情況,不僅增加了燃料池起火的風險,也提高了氫氣累積造成爆炸的可能性,對於核電廠的安全性構成嚴峻挑戰。

全球高階核廢料處置現狀

在全球範圍內,真正進入高階核廢料最終處置階段的國家屈指可數。截至目前,芬蘭是目前唯一一個將最終處置場推進到試運轉階段的國家。國際間較為認可的高階核廢處置方案是「深地質處置」,這種方法要求尋找地質穩定、數百萬年內無重大變動風險的區域,並將高階核廢密封後,埋入地底300至1000公尺的特殊貯存室內,以確保其長期與人類環境隔離。然而,由於技術挑戰、社會接受度低、環境與程序正義等問題,大多數國家仍處於研究、選址或審核階段,並無法立即建置高階核廢料最終處置場。因此,目前的核廢料大多仍暫存於核電廠區內,以乾式儲存技術維持其安全性。

台灣的核廢處理困境

台灣在核廢料處置方面面臨多重障礙,目前仍缺乏高階核廢料最終處置場的法源依據。依據台電的規劃,即使順利推動法制與技術發展,最終處置場的建造與試運轉最快也要到2055年才能完成。然而,台灣的地震頻繁,地質條件相對複雜,再加上國防戰略上的考量,是否有合適的場址仍無明確答案,需要進一步的科學調查與專業評估。

此外,將核廢料運往國外進行處理雖然在理論上可行,但受到多項國際條約的限制,包括《巴塞爾公約》、《倫敦公約》及《倫敦議定書》等,都明確規範用過的核燃料必須由原生國家負責最終處置。因此,目前國際間尚無國家能夠將核廢料送至境外作最終處置,台灣的核廢料問題最終仍需在國內尋找解決方案。

核能發電的世代責任

核燃料棒的使用壽命約為18個月,但使用後的核廢料卻可能需要數十萬年的安全隔離與監測。早期核能發展時,政策制定者低估了核電廠除役與核廢處置的複雜度,導致核能發電帶來的長期環境與社會成本未被充分考量。如今,這個問題已不僅是技術挑戰,更牽涉跨世代的環境責任。

台灣自1970年代推動核能政策以來,核廢料的處理問題長期停滯不前。核廢料的管理不僅影響現今社會,也涉及未來數個世代的福祉,因此尋找可行的最終處置方案,並確保高階核廢料能夠長期與人類環境隔離,是刻不容緩的政策議題。然而,台灣社會對於核能的使用相對積極,但對於核廢料的最終處置卻態度保守,導致核廢處理時程一再延宕,政策方向遲遲未能確立。

關於核廢料的常見問題

台灣總共有多少核廢料?一年產生多少核廢料?

截至2024年1月底,台灣累積了約19,000束高放射性廢棄物(主要為用過的核燃料棒)和約21萬桶低放射性廢棄物(如被輻射污染的衣物、工具等) 。然而,關於每年新增的核廢料數量,公開資料中並未提供明確的統計數據。

核廢料放射線多久會消失?

核廢料的放射性消失時間取決於其中的放射性元素(同位素)的半衰期。半衰期是指放射性物質衰減至原來一半所需的時間。例如:

- 碘-131:半衰期約 8 天,數月內基本衰減至無害。

- 鍶-90、銫-137:半衰期約 30 年,需要幾百年才能減少到安全水平。

- 鈽-239:半衰期約 24,100 年,完全衰減需要數十萬年。

- 鈾-238:半衰期 約 44.7 億年,衰變非常緩慢。

因此,核廢料的放射性消失時間從幾年到數百萬年不等,根據不同的核種而有很大差異。

處理核廢料多少錢?

處理核廢料的成本因國家、技術、廢料類型和最終儲存方式而異。以下是一些參考數據:

- 短期存放(暫時貯存):每噸約 5萬~20萬美元。

- 最終地質處置(深層地質儲存):每噸 100萬~300萬美元,部分國家可能更高。

- 美國的核電廠:每度(kWh)核電中約 0.1~0.2 美分用於核廢料管理。

- 全球估算:歐盟推測未來100年間,核廢料處理與最終儲存總成本約 5000~6000 億歐元。

由於長期儲存和監管成本高昂,核廢料處理成為核能發展的一大挑戰。

核廢料可以再利用嗎?

是的,部分核廢料可以再利用,主要透過「核燃料回收」或「核廢料再處理技術」,如:

- 鈽的回收:部分核廢料仍含 鈽-239,可提煉再製成新燃料(如 MOX燃料)。

- 鈾的回收:未燃燒完全的 鈾-235 可重新濃縮再利用。

- 嬗變技術:透過先進技術(如快中子反應爐)轉換高放射性核種成為短壽命核種,加速衰變過程。

例子:

- 法國:回收核燃料後再製成 MOX 燃料使用。

- 日本:曾計劃再處理,但成本高昂且技術風險大。

但並非所有核廢料都能回收,仍有相當比例需要安全儲存。

核廢料危險嗎?

是的,核廢料具有高度危險性,主要來自:

- 輻射污染:高放射性核種(如銫-137、鍶-90)可釋放輻射,對人體和環境造成傷害。

- 長期污染:部分核種的半衰期極長(如鈽-239,24,100年),可能影響數萬年。

- 生物累積:若核物質洩漏,可能進入水源或食物鏈,導致生物累積效應,影響生態。

- 恐怖主義風險:核廢料若被恐怖組織利用,可能製造「骯髒炸彈」造成嚴重輻射污染。

因此,必須採取嚴格的安全儲存與管理措施,防止核廢料對人類和環境造成危害。

美國如何處理核廢料?

美國的核廢料管理方式如下:

- 暫時儲存:

- 核電廠內部的冷卻池(水池存放約10~20年)。

- 乾式貯存設施(鋼製與混凝土容器,存放於核電廠或臨時設施)。

- 地質封存計畫:

- 曾計劃在內華達州尤卡山(Yucca Mountain)建造最終儲存場,但因政治和安全問題被擱置。

- 目前尚未有正式的地質儲存設施。

- 核燃料回收:美國在1970年代曾研究核燃料再處理,但因經濟與核擴散風險,中止相關計畫。

目前,美國的核廢料仍主要存放在各地核電廠與臨時儲存設施,尚未有長期解決方案。

法國怎麼處理核廢料?

法國採取核燃料回收與地質儲存並行的策略:

- 核燃料再處理:

- 拉阿格(La Hague)再處理廠將用過的燃料回收,提取鈾與鈽,製成 MOX燃料(混合氧化物燃料)。

- 約 70% 的核電廠可使用 MOX燃料,減少廢料產生。

- 短期存放:

- 低放射性廢料存放於儲存庫,等輻射衰減後再處置。

- 高放射性廢料以玻璃固化技術封存,暫存於專門設施。

- 最終處置:法國計劃在 比尤爾(Bure) 建造 CIGEO 地質儲存庫,預計 2035 年開始運行,存放高放射性廢料。

法國的策略使核燃料回收率高達 96%,有效減少高放射性廢料體積。

日本核廢料放哪裡?

日本目前的核廢料主要存放於:

- 核電廠內部:

- 用過燃料池(短期存放)。

- 乾式貯存設施(部分核電廠使用)。

- 臨時儲存場:日本缺乏最終儲存場,部分核廢料存放於青森縣的 六ヶ所村(Rokkasho) 再處理廠。

- 未來地質處置計畫:日本計劃在火山地質穩定區建立深層地質儲存庫,但目前仍在選址階段,尚未確定具體地點。

由於 2011 年福島核災,部分放射性廢棄物也存放於福島核電廠周邊臨時儲存場,但仍需找到長期儲存方案。

總結

核廢料問題不僅是技術挑戰,更是環境正義與社會責任的議題。臺灣在核廢料處理方面仍面臨諸多瓶頸,包括高階核廢料的最終去向、低階核廢料存放於蘭嶼的後續安排,以及如何在技術可行性與社會接受度之間取得平衡。國際上,部分國家已推動深層地質儲存計畫,然而臺灣的地質條件與政策方向仍存在諸多不確定性。未來,如何透過科技創新、政策規劃與公眾溝通,尋找安全且可行的解決方案,將決定臺灣核能發展的永續性與社會信任的建立。

資料來源

- 台灣的核廢料何處去?現在已經可以處理了嗎? | 地球公民基金會

- 核電一年、核廢萬年!運不出台灣…你知道「核廢料」最後都去哪了嗎? – 今周刊

- 核廢料何去何從?各國方案大盤點!台灣需等到2038年? | 黃泓瑜 | ESG遠見