2020年,台灣電影《無聲》以其沉重壓抑的氛圍與撼動人心的劇情,震驚了整個社會。這部電影講述了一所啟聰學校中,學生們在「遊戲」的名義下,長期存在著駭人聽聞的集體性侵事件與霸凌。然而,許多觀眾在走出電影院後才驚覺,這部電影並非純屬虛構,而是改編自台灣教育史上最黑暗的一頁——發生在南部某特教學校(前身為台南啟聰學校,後改隸為南大附屬啟聰學校,以下簡稱南聰)的無聲真實事件。

電影的情節已足夠令人心碎,但現實世界的輪廓卻遠比電影更加殘酷與複雜。這不只是一樁的校園犯罪,更是一場由體制性的漠視、官僚的卸責、以及「大人們」可怕的沉默所共同釀成的悲劇。本文將深入探討這起學校集體性侵事件的始末,追問那些失職者後來的去向,並揭示在所謂的「懲處」與「改革」背後,遲遲未能到來的真正正義。

當求救的紙條被視而不見

事件的引爆點,始於2005年。一位就讀南聰高三的聾啞學生「柔柔」(化名),因家住得遠,總是提早到校。某日清晨,她被一位素不相識的學弟強行拖入廁所進行性侵害。身為聽障者,她喊不出聲音,而廁所內竟無任何緊急求助設施。在經歷了毆打與恐嚇後,她身心受創,只敢將這段經歷寫在交給老師批改的日記裡。

然而,日記石沉大海,從未被批改。在接下來的半年裡,她持續遭受侵犯,終於鼓起勇氣,兩度寫紙條向導師求助。得到的回應卻是冰冷的:「如果老師幫你,誰幫老師?」這句話徹底擊垮了她。老師甚至告誡她:「妳對別人笑,就是在跟別人說,妳對他有意思。」這讓她深陷自責,因為事發當天早上,她似乎曾對那位學弟微笑過。

直到八個月後,母親發現女兒的異狀,整起學校性侵事件才在家長的追問下曝光。然而,校方的處理態度更令人髮指。導師辯稱以為是「男女同學的性邀約」,不便過問;時任校長林細貞甚至致電家長,建議「既然事情都發生了,乾脆讓兩個孩子結婚」,試圖以和解掩蓋性侵案件。

在家長求助於人本教育基金會南部辦公室主任張萍後,這起案件才正式進入國賠訴訟,也揭開了這所學校內部早已潰爛的冰山一角。電影中的角色姚貝貝,其女學生原型便源自這段令人心碎的故事。

潘朵拉的盒子:164起案件與被害者的加害轉變

柔柔的案件並非孤例。2010年,人本基金會再次接獲投訴,指稱該校存在多起性騷擾案件與性侵案件。在立委的介入下,教育部才終於成立專家小組入校調查。調查的結果震驚全台,隨著學生的一個個卸下心防,案件數從最初校長宣稱的71件,一路攀升至人本基金會揭露的128件。

最終,監察院在2012年公布的調查報告中,確認該校在2004至2011年的8年間,竟發生了高達164件性平事件,受害者多達92人,加害者則有90人。更令人心痛的是,其中有近半數的受害者,在日後轉變成了加害者。

一位化名「凡凡」的學生在訪談中道出了這個悲劇性的循環。他自小學二年級起就入住學校的大通舖宿舍,很快便成為學長騷擾的對象。當時的他,既不會手語也不會寫字,無法有效拒絕。從洗澡到睡覺,他不斷遭受侵犯,求助於宿舍老師校長,換來的卻是置之不理與不信任。升上國中後,他帶著滿腔的恨意與困惑,認為「在這間學校裡面,就是要當壞人才過得好」,於是也轉而欺負了其他人。

這種「在校車上玩摸胸部遊戲」被資深老師視為「小事,不用記錄」,以及學生目睹性侵害向隨車老師求助卻被喝斥「坐好」的文化,正是這種悲劇循環不斷上演的溫床。孩子們在一個失去道德底線的環境中,混淆了玩樂與傷害的界線,而校方對家長竟以「只是在玩」來搪塞,最終,受害的恐懼與無助,扭曲成了加害的暴力。

大人們的失語症:是「不會手語」還是「不願聽見」?

特教學校性侵事件爆發後,輿論一度將矛頭指向「老師不會手語」。教育部也將「要求老師學手語」作為首要的改革措施。然而,問題的根源遠不止於此。電影中正義的王大軍老師質問校長,現實中,挑戰體制的聲音卻備受打壓。

人本基金會曾在一場記者會上,被一位自稱懂手語的男子質疑其調查能力,並以保護學生為由要求他們噤聲。事後才發現,此人竟是南聰的組長陳杉吉。他身為學校教職員,又精通手語,為何多年來未能發現任何一個孩子的苦難?為何在真相被揭露時,第一時間是檢討揭露者,而非自省?他後續更在台南市教師會等組織擔任要職,影響力不容小覷。

一位從國小二年級就被侵害的孩子,哭著對調查小組說:「終於有人來了,終於有人知道了。」這句話狠狠地刺破了「不會手語」的藉口。真正讓孩子們「無聲」的,並非語言的隔閡,而是大人們為了校譽、為了保住飯碗而選擇的「集體失聰」。他們聽見了,卻假裝沒聽見;他們看見了,卻轉過頭去。這種為了自保而生的偽善與冷漠,才是比性侵害本身更令人膽寒的共犯結構。

輕放的懲處與全民買單的國賠

在巨大的社會壓力下,監察院史無前例地彈劾了16名相關失職人員,從教育部中部辦公室主任藍順德、科長羅清雲、督學林忠賓,到南聰前後任校長、各科室前後任主管無一倖免。然而,隨後公務員懲戒委員會(公懲會)的懲處結果,卻讓這場看似嚴厲的究責淪為一場笑話。

- 高高舉起,輕輕放下:16名被彈劾者中,竟有6人最終「不受懲戒」。其餘10人,最重的懲處也不過是「降一級改敘」或記小過,不痛不癢。

- 全民買單的國家賠償:在此案中,總共有六件國賠訴訟成立,總金額近700萬元。根據《國家賠償法》,政府在賠償後,應向有重大過失的公務員求償。然而,在第一起國賠案中,時任教育部長蔣偉寧竟同意校方「教職員無重大過失」的結論,決議不予求償,138萬元(含利息)由全民納稅錢支付。後續的560萬元國賠,教育部雖在輿論壓力與時效將屆的最後一刻,宣稱已提起訴訟向失職者求償,但訴訟進展與最終結果,至今未曾對全民公開交代。

更諷刺的是,全案沒有任何一位正職教職員因此被解聘,被解聘的全是約聘的生輔員或管理員。體制的保護傘,讓應負最大責任的人,付出了最輕微的代價。這起嚴重的學校集體醜聞,最終的究責竟是如此蒼白無力。

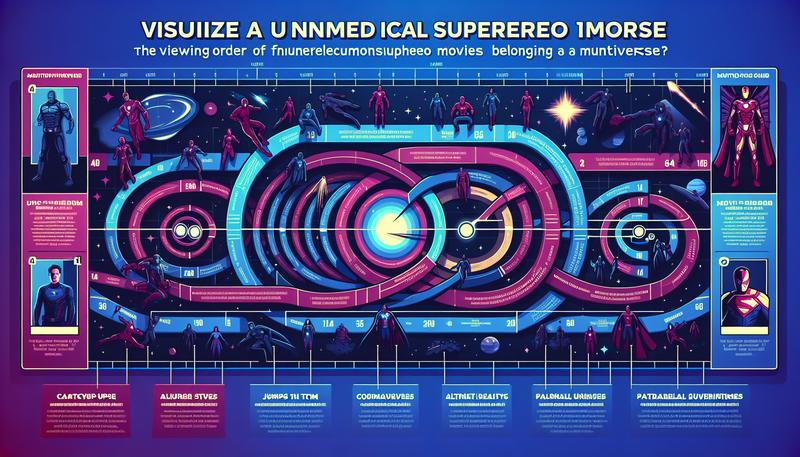

南啟聰事件相關人員懲處與後續狀況一覽表

下表整理了部分關鍵失職人員的狀況,清晰可見體制如何「照顧自己人」,讓本應被淘汰的失職者,安然退休甚至步步高升。從教室、宿舍到校車,這些遍布的案發地點,責任歸屬在此表中更顯諷刺。

| 姓名 | 當時職務 | 主要失職事由 | 懲處結果 | 後續發展 |

|---|---|---|---|---|

| 林細貞 | 前台南大學附屬啟聰學校校長 | 建議受害者嫁給加害者;長期隱匿校內性平事件。 | 監察院彈劾 | 於2009年順利退休,領取退休金。 |

| 藍順德 | 教育部中辦主任 | 長期未依法督導特教學校,怠忽職守。 | 監察院彈劾,但公懲會決議不受懲戒。 | 後擔任佛光大學副校長。 |

| 黃新發 | 教育部中辦副主任 | 督導不周,未積極預防與處理。 | 教育部記申誡兩次。 | 案件揭露後,獲頒「優良特殊教育人員」,後高升為國教署副署長,現任聯合大學助理教授。 |

| 張木生 | 南聰主任(性平委員) | 漠視宿舍及校車上的性侵害及性騷擾事件。 | 監察院彈劾,公懲會「降一級改敘」。 | 後擔任崑山中學校長,現任崑山科大講師。 |

| 陳秀雅 | 南聰輔導主任 | 曾逼迫受害女生轉學。 | 監察院彈劾。 | 後高升為南聰校長。 |

| 陳杉吉 | 南聰組長 | 在記者會上檢討揭露者(人本基金會)。 | 未受實質懲處。 | 後高升為教務主任,並在各大教師工會擔任要職。 |

| 李姓導師 | 南聰導師 | 屢次收到受害女生求救信,卻視而不見。 | 僅被記小過。 | 繼續留任。 |

常見問題 (FAQ)

Q1: 《無聲》電影是真實故事嗎?

A1: 是的,《無聲》電影的核心劇情與背景,改編自2011年爆發的「台南啟聰學校集體性侵案」,也就是無聲真實事件。真實事件的規模(164起案件)、持續時間(長達8年)以及體制的失能,遠比電影所呈現的更加駭人。

Q2: 事件中失職的老師和官員後來怎麼了?

A2: 絕大多數都「輕輕放下」。在被監察院彈劾的16人中,6人未受任何懲處,其餘也多為記過或小幅降級,沒有任何正職人員被解聘。更令人無法接受的是,多位被彈劾的官員與校方人員,事後順利退休或甚至獲得晉升,例如當時的教育部官員藍順德和黃新發,以及校內的陳秀雅、陳杉吉等人,都在事件後擔任更高的職位。

Q3: 為什麼受害者會變成加害者?

A3: 這是此案最令人悲痛的面向之一。在一個長期封閉、求助無門、且權力失衡的環境中,孩子們為了自保或融入群體,可能會模仿他們所看到的暴力行為。當他們發現反抗無效,而「當壞人」似乎才能不受欺負時,便可能在創傷與扭曲的心理狀態下,轉而將自己承受過的痛苦加諸於更弱小的同學身上,形成一個可怕的暴力循環。

Q4: 國家賠償的錢是誰付的?失職人員有賠償嗎?

A4: 國家賠償金總計近700萬元,目前已知有至少138萬元是由全民納稅錢支付,因為當時教育部同意校方「不向失職人員求償」。至於後續的560萬元,教育部雖宣稱已提起訴訟,但至今未公開說明求償結果,因此很可能最終仍由全民買單。失職人員是否個人有付出賠償,外界無從得知。

Q5: 事件發生後,學校和教育體系有任何實質改變嗎?

A5: 在硬體方面,學校確實進行了改善,例如翻新宿舍、浴室,增設緊急求助鈴等。教育部也開始要求特教學校老師學習手語。然而,在最根本的「文化」與「制度」層面,改變仍充滿疑問。從失職人員多被輕放甚至高升的結果來看,體制性的官官相護與卸責文化是否真正改變,仍需打上一個大大的問號。後續立法院已要求教育部提出專案報告,進行更全面的檢討。

總結:電影落幕,現實的追問仍在繼續

電影《無聲》的結局,留給觀眾一絲希望與救贖的可能。然而,現實中南聰事件的結局,卻是一連串令人失望且憤怒的問號。那些因沉默而無聲的大人們,大多在體制的庇護下安然無恙,甚至平步青雲。而那些被剝奪了童年、靈魂被刻上深深傷痕的孩子們,他們所受的苦痛,真的換來了應有的公道嗎?

這起事件不僅僅是幾位失職老師校長或官員的問題,它赤裸裸地揭示了台灣教育體系中長期存在的官僚文化、對弱勢者權益的漠視,以及一個只求表面和諧、不願面對真相的共犯結構。立法院雖已要求教育部提出專案報告,但真正的改變,仍有賴於公民社會持續不懈的監督與追問。

我們必須追問,國家賠償的追償進度為何?那些「帶罪高升」的官員,其升遷考核依據為何?為了避免悲劇重演,我們的《性別平等教育法》與相關制度,是否已真正補上了漏洞?

當我們為電影中的角色流淚時,更不應忘記真實世界裡那些破碎的靈魂。唯有持續追問、永不沉默,才能確保孩子們的哭喊,不會再次被權力與偽善所消音。