2020年8月4日,歐洲東部夏令時間傍晚6時08分,黎巴嫩貝魯特的天際線被一朵巨大、駭人的粉紅色蘑菇雲撕裂。一瞬間,這座被譽為「中東巴黎」的城市心臟地帶,貝魯特港,化為人間煉獄。這場源於2,750噸被忽視已久的硝酸銨的毀滅性爆炸,不僅是人類歷史上最嚴重的非核爆炸之一,更是一場由政府長期失能、腐敗與管理不善所釀成的人為悲劇。爆炸的衝擊波不僅震碎了數十萬人的家園,也徹底震碎了黎巴嫩人民對國家的最後一絲信任。

本篇文將深入剖析這場災難的始末,從一艘被遺棄的貨船談起,探究其爆炸案的詳細過程、造成的慘重傷亡與破壞、國內外的反應,以及至今仍在持續的、關於真相、責任與正義的漫長抗爭。

災難的序曲——被遺棄的「羅瑟斯號」與致命貨物

這場世紀災難的種子,早在爆炸發生的七年前就已埋下。

故事始於2013年9月27日,一艘懸掛著摩爾多瓦國旗、由俄羅斯商人租賃的貨船「羅瑟斯號」(m/v Rhosus),載著2,750噸高濃度硝酸銨,從黑海港口喬治亞的巴統啟航,原定目的地是東非國家莫三比克的貝拉。這批化學品由一家葡萄牙公司購買,是一種常見的化肥原料,同時也是製造工業炸藥的關鍵成分。

航行途中,「羅瑟斯號」因引擎故障及財務問題,被迫停靠在黎巴嫩貝魯特港。船東試圖在當地裝載額外重型機械以賺取通行蘇伊士運河的費用,但因貨物過重遭船員拒絕。隨後,船東宣告破產,拋棄了這艘船、船上的貨物以及船員。8名烏克蘭籍和1名俄羅斯籍外國船員因此被困在船上長達11個月,面臨糧食耗盡、行動受限的困境,形同「漂浮在炸彈上的人質」。

最終,在法律援助下,船員獲准返國。然而,那批致命的貨物——2,750噸硝酸銨——在2014年被卸下,轉移至港口的12號倉庫。此後的六年間,這些被裝在印有「NITROPILL HD」標誌(經調查網站Bellingcat指出,可能為澳洲知名炸藥品牌「NITROPIL」的山寨品)的袋子中的化學品,就在缺乏任何適當安全措施的情況下,靜靜地躺在人口稠密的市區旁。

期間,黎巴嫩海關官員至少六次致信司法部門,警告這批貨物的巨大危險性,並懇求法院下令處理,提出了出口、交付軍方或賣給私營炸藥公司等方案。然而,這些警告如石沉大海,未獲任何回覆。更令人不安的是,其中一位最早提出風險警告的海關官員優素福·斯卡夫(Joseph Skaf)上校,於2017年神秘死亡,死因至今未明。政府高層,包括總統奧恩(Michel Aoun)、總理及各安全部門首長,均被告知此風險,卻集體選擇了漠視。一場可預見、可避免的災難,正在層層的官僚怠惰與腐敗中悄然醞釀。

毀滅的瞬間——震撼全球的兩次爆炸

2020年8月4日傍晚,貝魯特港12號倉庫首先冒出濃煙,消防隊接報後迅速趕往現場。當時流傳的影片顯示,一場規模較小的火災引發了類似煙火的連串閃光,升起灰色煙霧。許多民眾被初期的火光吸引,紛紛拿出手機拍攝,卻未料到這竟是死神降臨前的預兆。

當地時間18時08分18秒,在第一次爆炸後不久,一場規模空前、更為猛烈的第二次爆炸發生了。儲存在倉庫內的2,750噸硝酸銨被高溫引爆,瞬間釋放出無與倫比的能量。爆炸產生了一朵巨大的、夾雜著有毒氣體而呈現紅橙色的蘑菇雲,迅速在空中籠罩港區上空。緊接著,一道清晰可見的圓拱形白色凝結雲(即威爾遜雲)以超音速向四周擴散,這是衝擊波壓縮空氣中水氣所形成的震撼景象。許多居民從自家窗戶拍下這恐怖瞬間,並上傳至youtube等平台,讓全球目睹了這場發生在市中心的末日景象。

這場爆炸的威力極其驚人:

- 地震效應:美國地質調查局測定,爆炸相當於芮氏規模3.3的地震,但強調其地表爆炸的能量傳遞效率與天然地震不同。

- 爆炸當量:專家估計,其爆炸威力約等於300至1,000噸TNT炸藥,被認為是歷史上最猛烈的非核爆炸之一。

- 傳播範圍:爆炸聲響及震感遠至240公里外的地中海島國賽普勒斯。

關於爆炸的確切起因,黎巴嫩官方說法指向倉庫門的焊接工作火花引燃了倉庫內存放的煙火,進而導致硝酸銨爆炸。然而,外界專家對此存有質疑。根據Al Arabiya English的報導,義大利爆破專家達尼洛·科佩指出,爆炸產生了金屬鋰(常用於軍用導彈推進劑)燃燒時特有的鮮紅色火焰,而非純硝酸銨爆炸應有的黃色火焰。前美國中情局特工也認為第二次爆炸的特徵更像「軍事爆炸」。這些疑點為爆炸原因蒙上了一層陰謀論的色彩。

破碎的家園——慘重的傷亡與破壞

爆炸的後果是毀滅性的,對貝魯特造成了無法估量的傷害。

人員傷亡

截至統計,這場災難造成:

- 死亡:至少220名罹難者,其中包括10名第一時間趕赴現場的英勇消防員。他們的親人至今仍在為尋求真相而奔走。

- 受傷:超過7,000人受傷,許多人因爆炸的衝擊波和飛濺的玻璃而嚴重致殘。

- 失蹤:約60人失蹤。

- 流離失所:高達30萬居民無家可歸,他們的房屋在瞬間化為瓦礫。

下表為根據公開資料整理的部分外籍遇難者及傷者國籍分佈:

| 國籍或國際組織 | 死亡+失蹤人數 | 受傷人數 | 備註 |

|---|---|---|---|

| 敘利亞 | 43 | 不詳 | |

| 黎巴嫩 | 至少11 | 不詳 | 包括長槍黨秘書長納扎爾·納賈里安及10名消防員。 |

| 孟加拉 | 4 | 21 | 傷者包含聯合國維和部隊成員。 |

| 菲律賓 | 4+1 | 31 | 「東方女王號」郵輪船員。 |

| 亞美尼亞 | 5 | 不詳 | |

| 比利時 | 2 | 4 | 傷者為大使館職員及其家屬。 |

| 法國 | 1 | 40+ | 死者為建築設計師。 |

| 荷蘭 | 1 | 5 | 死者為荷蘭駐黎巴嫩大使夫人。 |

| 澳洲 | 1 | 不詳 | |

| 德國 | 1 | 不詳 | 領事官員。 |

| 美國 | 1 | 不詳 | |

| 埃及 | 1 | 不詳 | |

| 聯合國 | 0 | 75 | 包含職員及家眷。 |

| 其他 | 多人 | 多人 | 包括土耳其、希臘、約旦、斯里蘭卡、中國、印尼、哈薩克等國公民。 |

| 總計 | 220+ | 7,000+ |

物質破壞

- 經濟損失:初步估計至少達150億美元,對本已陷入嚴重經濟危機的黎巴嫩是雪上加霜。

- 港口與城市:貝魯特港口被夷為平地,留下一個直徑約140公尺的巨坑。作為黎巴嫩主要的海上門戶,其癱瘓對高度依賴進口的國家經濟是致命一擊。

- 糧食危機:港口旁巨大的穀物筒倉在爆炸中嚴重損毀,內部儲存的數萬噸戰略儲備小麥毀於一旦,加劇了黎巴嫩本已嚴峻的糧食短缺問題。此穀倉殘骸更在爆炸兩週年之際因悶燒而部分坍塌,引發政治陰謀論。

- 醫療系統崩潰:至少三家醫院被完全摧毀,另有兩所嚴重受損。在災難發生時,傷者湧入本已殘破的醫院,甚至不得不在街頭接受治療,醫療資源瀕臨崩潰。

- 文化遺產浩劫:約640座歷史建築受損,包括鄂圖曼時期的清真寺、法國託管時期的建築以及古羅馬遺蹟,對貝魯特的阿拉伯文化心臟造成了不可逆的傷害。根據官方文獻紀錄,這些損失難以估量。

- 基礎設施與民居:無數住宅、商舖、學校和辦公樓(如《每日星報》總部)被摧毀。受創嚴重的街區滿目瘡痍,爆炸衝擊波甚至損及10公里外的貝魯特國際機場。停泊在港口的郵輪「東方女王號」亦在受損後沉沒。

第四章:爆炸之後——國內的怒火與國際的援手

爆炸的巨響點燃了黎巴嫩人民積壓已久的怒火,也引發了國際社會的廣泛關注。

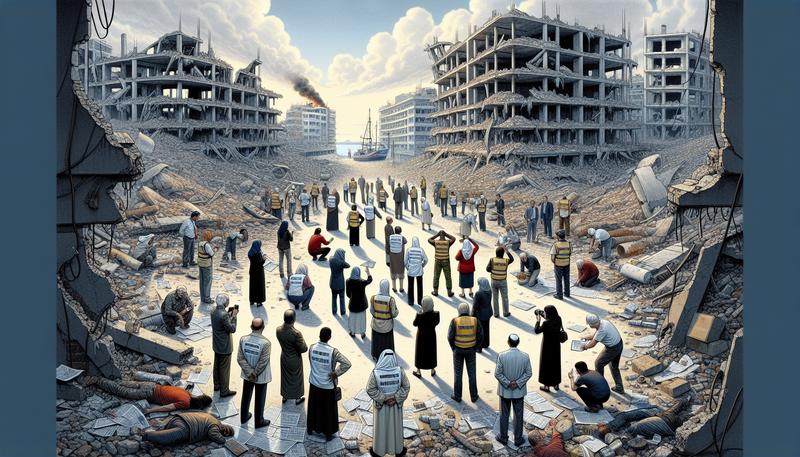

國內反應與政治風暴

爆炸發生後,成千上萬的憤怒民眾走上街頭,他們高呼「革命」,將矛頭直指整個腐敗、失能的政治階層。示威者佔領了外交部等政府大樓,將其定為「革命總部」,與安全部隊爆發激烈衝突。

- 政府倒台:在巨大的民意壓力下,總理哈桑·迪亞布於2020年8月10日宣布內閣總辭,承認「國家的腐敗體系比國家本身更龐大」。然而,黎巴嫩的宗派分權政治體系使得新政府的組建異常艱難,在億萬富豪米卡提接任總理後,國家仍長期陷入政治真空。

- 調查受阻:黎巴嫩當局承諾的五日快速調查淪為笑柄。由政客和安全首長組成的調查委員會缺乏公信力。司法調查更是舉步維艱,首位調查法官法迪·薩萬因起訴時任總理迪亞布及三名前部長而遭政治勢力干預被撤換。接任的法官塔雷克·比塔爾同樣面臨巨大阻力,包括什葉派政治力量在內的政治精英利用豁免權拒絕接受傳喚,甚至發動街頭示威向其施壓,導致調查數度停擺。至今,沒有任何一位高層官員為此悲劇負起責任。

- 民怨沸騰:對受害者家屬而言,這兩年多的等待是一場無盡的折磨。罹難者家屬納格爾(Paul Naggear)的女兒是年紀最小的罹難者之一,他持續發起抗議,要求真相與正義,但面對的是一個試圖掩蓋罪行、抹去記憶的統治階級。許多人將此比作黎巴嫩內戰後的集體失憶,擔心這場災難的真相將被永遠埋葬。

國際社會的反應

全球各國紛紛向黎巴嫩伸出援手。法國總統馬克宏親訪災區,承諾援助款項將繞過腐敗的黎巴嫩政府,直接送達人民手中。聯合國與法國共同舉辦的國際會議為黎巴嫩籌集了超過3.7億美元的緊急人道援助。包括杜拜哈里發塔、埃及金字塔在內的多國地標建築,都亮起了黎巴嫩國旗的顏色以示團結。就連處於敵對狀態的以色列,也透過第三方管道表示願意提供醫療援助。

全球硝酸銨安全警示

貝魯特大爆炸為全球敲響了警鐘,各國紛紛開始排查境內硝酸銨等危險化學品的儲存安全。

- 中國:國務院立即部署全國性的專項檢查。

- 印度:在清奈港發現存放長達五年之久的700噸硝酸銨,隨後緊急拍賣處理。

- 台灣:港務公司盤點後發現基隆、台中、高雄等港口存有數十個硝酸銨貨櫃,並要求改善儲存缺失。

- 其他國家:包括韓國、澳洲、伊拉克、葉門、菲律賓等國,都展開了類似的安全檢查與整頓行動。

第五章:漫漫長路——公民的抵抗與未竟的希望

在政府缺席的廢墟上,黎巴嫩的公民社會展現出驚人的韌性。爆炸發生後,數千名志願者自發湧入災區,清理瓦礫、修復房屋。像「給予之樂」(Offre Joie)這樣的非政府組織,扛起了重建的重任,他們修復了數百棟民宅、商舖乃至歷史建築,讓數百個家庭得以重返家園。這種來自民間的團結自救,與政府的麻木不仁形成鮮明對比。

然而,重建家園無法彌補心靈的創傷。在國家經濟危機持續崩潰、黎巴嫩鎊貶值超過90%、超過半數人口陷入貧窮的背景下,許多人選擇了離開。醫師、護士、工程師等專業人才大量外流,使國家陷入更深的困境。

儘管如此,希望的火種並未完全熄滅。根據路透社(Reuters)與衛報(The Guardian)的後續分析,在2022年的國會選舉中,代表2019年反政府抗爭力量的獨立候選人取得了歷史性突破,贏得了16個席次。雖然這不足以顛覆由傳統宗派政黨把持的政治格局,但它顯示出民心思變的趨勢,也讓長期由什葉派真主黨及其盟友控制的國會首次失去了多數優勢。對許多仍在堅持的黎巴嫩人來說,這是一場漫長的戰鬥,旨在從腐朽的政治精英手中奪回國家的未來。

常見問題 (FAQ)

Q1: 貝魯特大爆炸的直接原因是什麼?

A1: 爆炸的直接原因是存放在貝魯特港12號倉庫的2,750噸硝酸銨被引爆。普遍認為,是倉庫內因焊接作業引發的火,導致了硝酸銨在高溫下分解並發生劇烈爆炸。

Q2: 為什麼這麼大量的危險化學品會被存放在港口長達六年?

A2: 這批硝酸銨來自2013年被扣押的「羅瑟斯號」貨船。由於船東破產棄船,貨物被卸至港口倉庫。在隨後的六年中,儘管海關官員多次向司法系統發出警告,但由於政府的集體疏忽、官僚程序的僵化以及深層次的政治腐敗與管理不善,這批危險品始終未被妥善處理。

Q3: 爆炸造成了多大的傷亡和損失?

A3: 此次爆炸案造成至少220人死亡,超過7,000人受傷,30多萬人無家可歸。經濟損失估計超過150億美元,貝魯特港口及周邊大片城區被毀,對黎巴嫩的經濟、糧食安全和醫療系統造成了災難性打擊。

Q4: 爆炸事件的調查進展如何?有人為此負責嗎?

A4: 調查進展極其緩慢且受到嚴重的政治干預。黎巴嫩的政治精英利用其豁免權阻撓司法程序,導致兩任首席調查法官的工作均陷入停滯。雖然有部分港口和海關的中低級官員被拘留,但至今沒有任何一位應負主要責任的高層政治人物被繩之以法。

Q5: 硝酸銨是什麼?為何它如此危險?

A5: 硝酸銨(Ammonium Nitrate)是一種化學化合物,廣泛用作高氮農用化肥,同時也是採礦和建築業中工業炸藥(如ANFO)的主要成分。在正常條件下,它相對穩定,但若儲存不當、受到污染或置於高溫、高壓的火災環境中,它會迅速分解並引發威力巨大的爆炸,釋放出有毒的氮氧化物氣體。歷史上,除了黎巴嫩貝魯特,美國德州城(1947年)和中國天津港(2015年)等地的特大爆炸事故也與硝酸銨有關。

總結

2020年貝魯特大爆炸是一面鏡子,映照出一個國家治理失敗的極致悲劇。它源於一連串的疏忽、腐敗和對人命的徹底漠視。事件發生後,儘管總理哈桑·迪亞布於8月10日宣布內閣總辭,但直到8月5日黎巴嫩當局才宣布全國進入緊急狀態,反應之遲緩可見一斑。至今多年過去了,爆炸的巨坑仍在,受害者的傷口遠未癒合,而正義的曙光依舊遙遠。黎巴嫩至今仍在政治癱瘓和經濟危機的雙重困境中掙扎。

然而,在無盡的黑暗中,黎巴嫩人民的公民抵抗精神、他們重建家園的努力,以及對真相與問責的執著追求,構成了這個悲傷故事中最具力量的篇章。貝魯特的未來充滿不確定性,但只要有人拒絕遺忘、拒絕放棄,這場為國家靈魂而戰的鬥爭就將繼續下去。