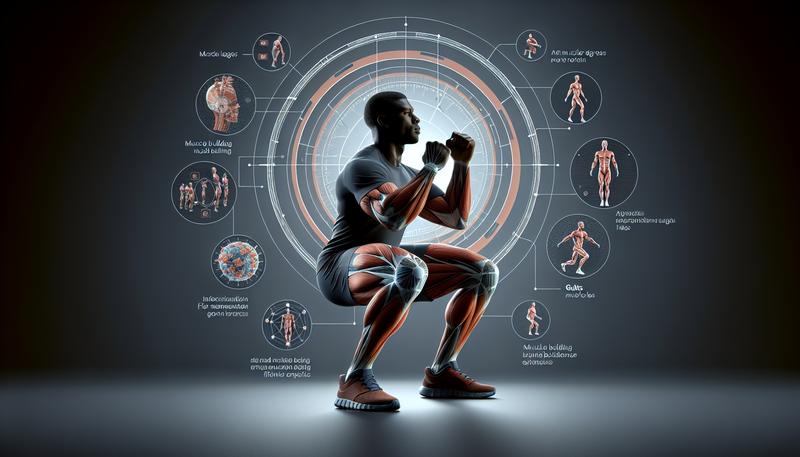

深蹲(Squat),被譽為「訓練動作之王」,無論是初入健身房的新手,還是經驗豐富的運動員,幾乎無人不知、無人不練。深蹲是一種高效、功能性強大的複合式運動,不僅能雕塑理想的下半身線條,其效益更遍及全身的全身肌肉。許多人對深蹲的印象停留在「練腿」或「練屁股」,但這遠遠低估了它的全面性。

一個標準的深蹲,從啟動、下蹲到站起,動用的肌肉群遠比你想像的要多。本文將深入拆解深蹲的每一個細節,帶您一探究竟,這個看似簡單的動作,究竟能鍛鍊到我們身體的哪些部位。

深蹲的核心:主要原動肌群

這些是在執行深蹲時,負責產生主要力量、驅動身體完成動作的肌肉。它們是深蹲訓練效益最直接的體現,也是下半身的肌肉中最重要的部分。

股四頭肌 (Quadriceps)

位於大腿前側,由股直肌、股內側肌、股外側肌和股中間肌四塊肌肉組成,是人體最大、最有力的腿部肌肉之一。在深蹲中,股四頭肌扮演著「引擎」的角色,主要負責膝關節的伸展。

當你從蹲姿最低點向上推起時,那股將身體推離地面的強大力量,主要就來自於股四頭肌的收縮。強壯的股四頭肌不僅能讓你的雙腿充滿力量,更是保護膝關節、維持膝蓋穩定度的關鍵。

臀大肌 (Gluteus Maximus)

作為人體最大的肌肉,臀大肌是打造緊實翹臀的核心,也是許多人做深蹲時最想訓練的臀部肌肉。在深蹲過程中,臀大肌主要負責髖關節的伸展。當你臀部後坐、身體下降時,它被拉長儲存彈性位能;當你向上站起時,它則強力收縮,將骨盆推回中立位置。

深蹲的深度直接影響臀大肌與臀肌的刺激程度,一般來說,當大腿與地面平行或更低時,臀大肌的參與度會達到最大化,這也是為什麼許多人透過深蹲來追求迷人的臀部曲線。

腿後腱肌群 (Hamstrings)

位於大腿後側,由半腱肌、半膜肌和股二頭肌組成。在深蹲中,腿後腱肌群扮演著多重角色。在下蹲的離心階段,它們協助控制下降速度,並與股四頭肌協同作用以穩定膝關節。在向上站起的向心階段,它們則輔助臀大肌完成髖伸展的動作。一個完整的深蹲,能有效提升腿後側肌群的力量與柔韌性。

內收肌群 (Adductors)

位於大腿內側,這是在討論深蹲時較少被提及,卻至關重要的肌群。它們在深蹲過程中,尤其是站距較寬的相撲深蹲中,扮演著穩定骨盆和膝蓋的角色,防止膝蓋向內偏移(膝內夾),確保下肢力線的穩定。

不可或缺的基石:穩定肌群

如果說原動G動肌群是引擎,那麼穩定肌群就是車架與懸吊系統。它們在深蹲過程中雖然不產生主要動作,卻是維持深蹲姿勢正確、傳遞力量、預防傷害的無名英雄。

核心肌群 (Core Muscles)

這絕不僅僅指腹肌。強大的核心肌肉是安全、高效深蹲的基礎。

- 豎脊肌 (Erector Spinae):沿著脊椎兩側延伸的肌肉,在深蹲時負責維持軀幹的挺直與穩定,抵抗槓鈴重量或自身體重所帶來的向前彎曲的壓力。研究甚至發現,負重深蹲對豎脊肌的刺激程度可媲美棒式(Plank)。

- 腹部肌群 (Abdominals):包含腹橫肌、腹直肌等,它們在深蹲時透過主動收縮,提高腹內壓,如同一個天然的舉重腰帶,從內部支撐並保護你的脊椎,使其在承受壓力時不易變形。

- 上背部及背闊肌 (Upper Back & Lats):在進行槓鈴深蹲時,上背部的斜方肌為槓鈴提供了一個穩固的平台。而透過將槓鈴「向身體拉」的意識,可以啟動背闊肌,這能進一步收緊整個上半身,讓軀幹如同一根堅固的鋼鐵,確保從上到下的力量傳遞順暢無阻。

小腿肌群 (Calves)

由腓腸肌和比目魚肌組成的小腿肌肉,是維持踝關節穩定性的關鍵。在深蹲的全程中,小腿肌群都在工作,以確保你的腳掌能穩固地踩在地面上,維持身體平衡,特別是在深蹲的最低點。

深蹲訓練肌群總覽表

為了讓您更清晰地了解,我們將上述肌群整理成下表:

| 肌群分類 | 主要肌肉 | 位置 | 在深蹲中的主要作用 |

|---|---|---|---|

| 主要原動肌群 | 股四頭肌 | 大腿前側 | 伸展膝關節,提供向上的主要推力。 |

| 臀大肌 | 臀部 | 伸展髖關節,從蹲低位置站起時的關鍵力量來源。 | |

| 腿後腱肌群 (膕繩肌) | 大腿後側 | 輔助髖關節伸展與膝關節屈曲,穩定下降與上升過程。 | |

| 內收肌群 | 大腿內側 | 穩定膝蓋與骨盆,尤其在寬站距時。 | |

| 核心穩定肌群 | 豎脊肌 | 脊椎兩側 | 維持脊椎中立與挺直,抵抗身體前傾的壓力。 |

| 腹橫肌、腹直肌 | 腹部 | 產生腹內壓,像內建的腰帶一樣穩定脊椎。 | |

| 背闊肌、斜方肌 | 上背部 | 穩定上半身,尤其在負重時固定槓鈴,維持軀幹張力。 | |

| 輔助穩定肌群 | 小腿肌群 (腓腸肌、比目魚肌) | 小腿後側 | 穩定踝關節,維持腳掌與地面的平衡。 |

| 臀中肌 | 臀部外側 | 防止膝蓋內夾 (Knee Valgus),維持下肢穩定。 |

常見問題 (FAQ)

Q1: 深蹲會不會讓我的大腿變得很粗壯?

A: 這是許多人,特別是女性的迷思。深蹲確實會增加大腿的肌肉量,讓線條更緊實。然而,腿部看起來「粗壯」通常是肌肉層之上還覆蓋著較厚的脂肪層所致。肌肉的體積遠比同等重量的脂肪小。因此,將深蹲納入訓練計畫,配合均衡飲食和適度的有氧運動來降低體脂,深蹲可以提升基礎代謝率,反而能讓你的腿部線條看起來更結實、更勻稱,而不是單純的粗壯。

Q2: 深蹲很傷膝蓋,是真的嗎?

A: 恰恰相反,不正確的深蹲姿勢或錯誤動作才會傷膝蓋。執行正確的深蹲反而能強化股四頭肌、腿後腱肌群等圍繞在膝關節周圍的肌肉,這些強壯的肌肉能為膝關節提供更好的支撐與保護,從而降低日常活動中受傷的風險。關鍵在於學習正確的動作模式:雙腳約與肩同寬站立(或略比肩同寬),保持膝蓋與腳尖方向一致、避免膝蓋內夾、由髖部啟動而非膝蓋先彎。若不確定,尋求專業健身教練的指導是最好的方法。

Q3: 為了快點看到效果,我應該每天都做深蹲嗎?

A: 不建議,尤其是增加深蹲重量的訓練。肌肉在訓練中受到微觀層面的損傷,身體會需要時間來修復並成長得更強壯,這個過程通常需要48到72小時。每天進行高強度的深蹲會導致過度訓練,不僅影響肌肉成長,還會增加受傷風險。建議每週安排2-3次深蹲訓練即可。若是想養成習慣,可以每天進行少量的徒手深蹲,但高強度的負重訓練則需要給予身體足夠的休息。

Q4: 深蹲到底要蹲多低才算標準、才有效?

A: 這沒有絕對的標準答案,取決於個人的活動度、身體結構和訓練目標。一個普遍的建議是「在維持良好姿勢(背部挺直、不塌腰)的前提下,盡可能地蹲低」,這關乎到動作幅度的掌握。對於大多數健身者而言,蹲到大腿與地面平行或略低,就能對股四頭肌和臀大肌產生足夠的刺激。健力比賽的標準是髖關節的最低點要低於膝關節的最高點。重要的是,不要為了追求深度而犧牲了動作的品質。

總結

深蹲是一個需要全身協調、高度參與的複合動作,遠非單純的腿部訓練。從產生主要動力的下肢肌群,到維持軀幹穩定的核心與上背部,再到確保平衡的踝關節周圍肌肉,幾乎全身的主要肌肉群都被動員起來。

正確地執行深蹲,不僅能為你帶來強壯的雙腿、結實的臀部,更有許多好處,例如提升核心力量、改善身體的協調性與肌力、促進新陳代謝、甚至強化骨骼密度,全面提升你的運動表現。理解深蹲所鍛鍊的每一個肌群,有助於你更好地掌握動作要領,感受肌肉的發力,從而最大化訓練效益。你也可以嘗試不同的訓練方法與變化,例如加入阻力帶增加難度,或進行深蹲分腿蹲等動作來增加挑戰性。下次當你站到深蹲架前,請記住,你即將進行的是一場全身性的力量交響樂。