每當季節交替,或是台灣進入濕熱的夏季,您是否曾經歷過手指、手掌或腳底突然冒出成群的細小水泡,伴隨著難以忍受的劇烈搔癢?這很可能就是「汗皰疹」在作祟。汗皰疹是皮膚科門診中極為常見的皮膚問題,在台灣的盛行率不低,它不僅影響外觀,其反覆發作的特性更常造成患者在生活與睡眠上的極大困擾。許多人一聽到「皰疹」便心生恐懼,擔心是否會傳染;或因其名稱中的「汗」字,誤以為是汗腺阻塞所致。

本文將整合皮膚科醫師的專業見解,為您深入剖析汗皰疹的真實面貌,從成因、症狀、正確的治療方式到有效的預防策略,提供一份最完整的照護指南。

揭開汗皰疹的神秘面紗:不具傳染性的濕疹

首先,必須釐清一個重要的觀念:汗皰疹(Dyshidrotic Eczema)雖然名稱聽起來嚇人,但它與病毒感染的「皰疹」(Herpes)完全無關,因此沒有傳染力。您無須擔心會傳染給家人、朋友,或因觸碰而擴散至身體其他部位。

汗皰疹的本質是濕疹的一種,更精確地說是急性的、反覆發作的水泡型濕疹,正確的學名應為「急性反覆發作性水泡型手足濕疹」。其命名源於早期醫學觀察到此症狀好發於汗腺發達的手掌與腳掌,且在天氣炎熱時容易發作,因而推測與汗水(dyshidrosis)有關,但現代醫學已證實其成因與汗腺功能異常或汗管阻塞沒有直接關聯。

典型的汗皰疹症狀演進

汗皰疹的病程通常可分為「急性期」與「恢復期」,典型的汗皰疹症狀在不同階段有明顯差異:

急性期:

- 深層小水泡: 在手掌、腳掌,特別是手指或腳趾邊緣的側邊,會冒出許多透明、深層的小水泡。這些水泡大小如西米露或粉圓,常成群出現,觸感上有些微硬度。

- 劇烈搔癢與灼痛: 這是汗皰疹最惱人的症狀。癢感非常強烈,患者常形容癢到無法入眠,甚至在半夜不自覺地抓癢。嚴重時,水泡可能融合成大水泡,並伴隨灼熱或疼痛感。

- 切勿搔抓: 過度搔抓不僅無法止癢,反而會抓破水泡,導致組織液流出(俗稱流湯),形成開放性傷口,大幅增加細菌感染的風險,嚴重者可能引發蜂窩性組織炎等更複雜的皮膚問題。

恢復期:

- 乾燥與脫皮: 在急性發作後約2至3週,水泡會逐漸乾涸、被身體吸收。隨後,患部皮膚會開始變得非常乾燥,並出現大面積的脫皮、脫屑。

- 龜裂與刺痛: 脫皮後的皮膚變得脆弱,容易因活動而龜裂,產生刺痛感。

- 指甲病變: 若汗皰疹反覆發作於指甲周圍,長期的發炎反應可能影響指甲的生長,導致甲面凹凸不平、變形或增厚。

由於汗皰疹容易復發,患者有時會同時看到新舊病灶並存,也就是手上同時有水泡、紅疹、脫皮與龜裂等多種樣貌。

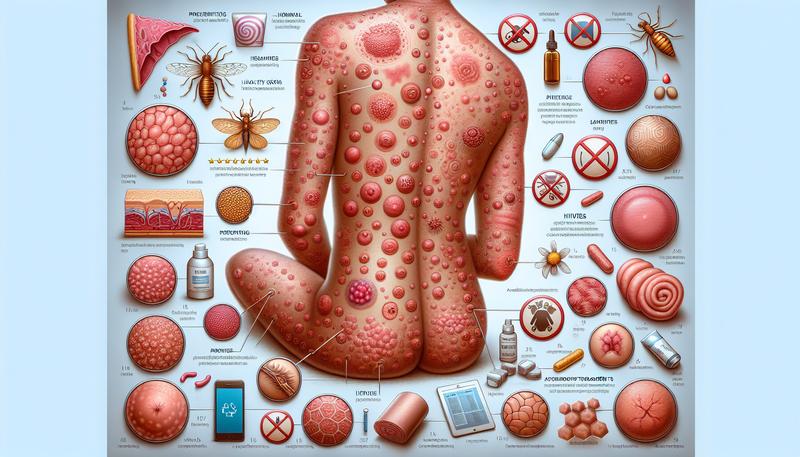

為何找上我?探究多元的汗皰疹原因

汗皰疹的確切病因目前仍未完全明朗,醫學界普遍認為它是一種與個人體質及免疫系統失調相關的多因素皮膚疾病。常見的誘發或惡化因子,也就是汗皰疹原因,可歸納為以下幾類:

內在體質因素

- 過敏體質: 本身患有異位性皮膚炎、過敏性鼻炎或氣喘等過敏病史的患者,罹患汗皰疹的機率較高。

- 遺傳: 家族中若有人患有汗皰疹,個人的發病風險也可能增加。

- 壓力與作息: 長期的精神壓力、情緒波動、熬夜、睡眠不足等,都會影響免疫系統的穩定,是誘發汗皰疹的關鍵內在因素。

- 多汗症: 雖然與汗腺功能無關,但臨床觀察發現,手腳容易出汗的人(如手汗、腳汗),確實是汗皰疹的好發族群。

外在環境與接觸因子

- 刺激物接觸: 頻繁接觸水、酒精、清潔劑、洗手乳、化學物質、化學溶劑、油漆、水泥等,會破壞皮膚屏障,誘發汗皰疹。如醫護人員、美髮業、餐飲業者、清潔工作及家庭主婦、油漆業等都是高風險職業。

- 過敏原接觸: 對特定金屬(特別是鎳、鈷、鉻)、香料、防腐劑、染髮劑、橡膠製品等過敏,也可能引發汗皰疹。

- 季節與濕度變化: 台灣春夏之際的濕熱氣候與濕度變化,是汗皰疹好發的季節。

飲食中的隱藏地雷

研究發現,部分汗皰疹患者對金屬過敏,而食物中也含有這些微量金屬,特別是金屬鎳。若您屬於反覆發作且找不到原因的患者,可嘗試避開或減少攝取以下食物:

| 金屬種類 | 常見高含量食物 |

|---|---|

| 鎳 (Ni) | 巧克力、可可、全麥製品、燕麥、堅果類、黃豆、菠菜、洋蔥、香菇、番茄、罐頭食品、牡蠣。 |

| 鈷 (Co) | 巧克力、堅果類、杏仁、動物肝臟、啤酒、咖啡、豆類、甜菜、扇貝。 |

| 鉻 (Cr) | 起司、乳酪、牛奶、瘦肉、牛肉、雞肉、甲殼類、全麥、小米、菇類、葡萄汁。 |

其他因素

- 抽菸: 抽菸被證實為汗皰疹的風險因子之一。

- 黴菌感染: 有時嚴重的香港腳(足癬)可能引發身體的過敏反應(稱為Id reaction),導致手部汗皰疹發作。

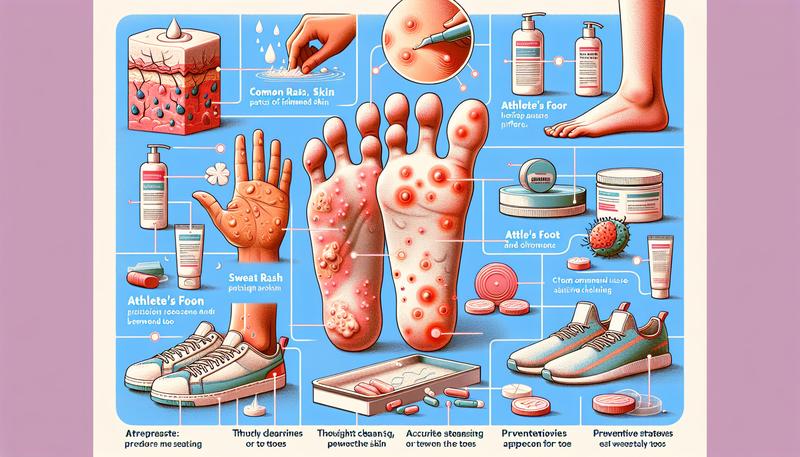

汗皰疹香港腳,如何分辨?

汗皰疹和香港腳長在腳上時,其水泡、脫皮、搔癢的症狀與香港腳極為相似,常被混淆而用錯藥物,導致病情惡化。以下表格整理了兩者的初步區別,但最終診斷仍需由皮膚科醫師進行。

| 特徵 | 汗皰疹 (Dyshidrotic Eczema) | 香港腳 (Tinea Pedis) |

|---|---|---|

| 病因 | 內因性濕疹,免疫相關,非傳染性 | 黴菌感染,具傳染性 |

| 好發位置 | 腳部、腳底、腳趾側面邊緣 | 腳趾趾縫間(尤其第3、4趾縫),可延伸至腳底、腳背 |

| 對稱性 | 常為雙腳對稱發作 | 初期常為單腳開始,後續可能因接觸而感染另一腳 |

| 水泡型態 | 深層、密集的小水泡,如西米露狀 | 水泡可能較分散,大小不一 |

| 治療藥物 | 類固醇藥膏以抑制發炎 | 抗黴菌藥膏以殺死黴菌 |

重要提醒: 絕對不可自行判斷並亂擦藥。若將香港腳誤當汗皰疹而擦了類固醇,會抑制皮膚的免疫力,讓黴菌更加猖獗;反之,用抗黴菌藥膏治療汗皰疹則完全無效。臨床上兩者也可能同時存在,務必就醫確診。

告別搔癢!完整的汗皰疹治療與照護策略

汗皰疹治療的目標在於「控制急性發炎、緩解搔癢、預防感染並降低復發頻率」。

正規藥物治療

外用藥膏:

- 類固醇藥膏: 為治療首選。由於手腳皮膚較厚,醫師通常會開立中效或強效的類固醇汗皰疹藥膏,療程約2-4週。請務必遵照醫囑使用,勿自行長期塗抹,以免產生皮膚萎縮、變薄等副作用。

- 外用免疫抑制劑: 如普特皮(Tacrolimus)、醫立妥(Pimecrolimus),可作為類固醇的替代或輔助選項,特別適用於長期控制。

- 抗生素藥膏: 若水泡已抓破且出現細菌感染跡象時使用。

口服藥物:

- 口服抗組織胺: 主要用於緩解搔癢感,尤其能改善夜間搔癢,提升睡眠品質。

- 口服類固醇: 對於症狀非常嚴重、範圍廣大或外用藥膏效果不彰的患者,醫師會開立為期數天的短期口服類固醇,以迅速壓制發炎反應。

光照治療(Phototherapy):

針對頑固、嚴重且反覆發作的患者,可考慮使用特定波長的紫外線進行光療,以調節局部皮膚的免疫功能。

止癢妙招與日常保養

- 冰敷: 當癢感難耐時,可將冰寶或冰塊用毛巾包覆,輕敷於患部10-15分鐘,能有效暫時鎮靜、減緩搔癢。

- 保濕: 這是預防汗皰疹復發最重要的環節。無論急性期或恢復期,都應勤擦成分單純的保濕產品,如乳液、乳霜或凡士林。洗完手、碰完水後,應立即拭乾並補擦,以修復並維持皮膚屏障的完整。

- 正確塗藥技巧: 衛福部南投醫院皮膚科醫師李瑜芬也曾分享,晚上睡前塗抹藥膏後,可以再厚塗一層凡士林,然後戴上棉質手套或用保鮮膜包覆,能增加藥物吸收,提升治療效果。

- 避免刺激物: 盡量減少碰水及清潔劑的次數。若無法避免,務必戴上手套。建議先戴一層棉質手套吸汗,外面再套一層防水的橡膠或塑膠手套。

- 溫和清潔: 使用溫和、不含皂鹼的洗手產品,並以溫涼水清洗,避免過熱的水。

常見問題 (FAQ)

Q1: 汗皰疹會自己好嗎?大概多久會痊癒?

A1: 輕微的汗皰疹在未經治療的情況下,病程約持續3週左右,水泡會自行乾涸、脫皮後逐漸改善。然而,搔癢症狀可能相當困擾,且容易因搔抓引發感染。接受正規治療能大幅縮短病程、有效止癢,並預防併發症。最重要的是,汗皰疹極易復發,因此即便症狀消失,仍需注重日常保養。

Q2: 看到水泡很想弄破,可以自己刺破嗎?

A2: 絕對不可以。 刺破水泡不僅無法讓它好得更快,反而會製造出開放性傷口,大幅提高細菌入侵、引發感染(如蜂窩性組織炎)的風險。指甲或未經消毒的工具上都充滿細菌,請讓水泡自然吸收或由醫師在無菌操作下處理。

Q3: 擦凡士林對治療汗皰疹有用嗎?

A3: 凡士林本身不含藥性,無法治療汗皰疹的「發炎」反應,但它扮演了極重要的「保護」與「保濕」角色。在恢復期的乾燥脫皮階段,塗抹凡士林能有效鎖住水分,防止皮膚乾裂。在塗抹藥膏後再蓋上一層凡士林,也能幫助藥效吸收並形成保護膜,是非常推薦的輔助保養方式。

Q4: 為什麼皮膚科醫師開的藥膏都是類固醇?長期擦會不會有問題?

A4: 類固醇是目前抑制皮膚急性發炎最有效且安全的藥物之一。皮膚科醫師會根據您的病況、部位選擇適當強度的類固醇,並指導正確的使用頻率與時間。只要在醫師的指示下短期、局部使用,就不需過度擔心副作用。切勿自行購買或長期濫用,以免造成皮膚變薄或產生抗藥性。

Q5: 除了避免金屬食物,中醫觀點對汗皰疹飲食有什麼建議?

A5: 中醫認為汗皰疹多與體內「濕熱」或「脾胃功能」失調導致的「脾虛濕盛」有關。因此建議避免會加重體內濕氣與燥熱的食物,例如:燒烤、油炸、辛辣等刺激性食物、甜食、麵包、含糖飲料、酒類,以及屬性較寒涼的生冷食物(如西瓜、生魚片),飲食宜清淡,有助於體質的調整。

總結

汗皰疹是一種與個人體質和免疫系統密切相關的慢性皮膚炎,雖然目前尚無法「根治」,但絕對可以透過有效的治療與完善的日常照護來「控制」。它的管理是一場長期抗戰,需要患者的耐心與細心。

核心觀念在於:急性發作時,積極尋求皮膚科醫師協助,使用正確藥物快速穩定病情;緩解期時,則將重點放在「避開誘因」與「強化保濕」,以重建健康的皮膚屏障,從而大幅降低復發的頻率與嚴重程度。只要對汗皰疹有正確認識,並與醫師密切配合,就能擺脫搔癢的困擾,與汗皰疹和平共存。