當肩頸僵硬、腰背痠痛成為現代人生活的常態,許多人的第一反應便是「想找人喬一下」。然而,市面上林林總總的「傳統整復」、「中醫推拿」、「美式整復」以及醫療院所的「物理治療」,讓人眼花撩亂。這些看似都以徒手操作處理筋骨問題的服務,其實在理論基礎、執行人員資格、法規規範、乃至於風險與適用範圍等方面,都有著天壤之別。

本文將深入解析這些方法的差異,幫助您在面對身體狀況不適感時,能做出最安全、最適合自己的選擇,避免因一時的便宜行事而造成難以挽回的傷害。

名詞釐清:傳統整復、中醫推拿、物理治療、美式整復,差異何在?

首先,我們必須理解這四者在本質上的核心差異。它們並非可以互相取代的同義詞,而是分屬於「民俗療法」與「醫療行為」兩大不同範疇。

傳統整復推拿:非醫療的民俗調理

- 定義與目的:傳統推拿整復在台灣被歸類為「民俗調理」,其法律上的定義是「以紓解筋骨、消除疲勞為目的」。它並非醫療行為,其操作者不能宣稱療效、進行診斷或治療疾病。

- 理論基礎:其技術多源於民間長久以來經驗的累積與師徒間的傳承,融合了各種身體調整技藝,是一門深植於庶民文化的傳統技藝。

- 執行人員:推拿師從業者稱為「傳統整復推拿技術士」。自民國108年起,勞動部開始舉辦此項技術士技能檢定,從業人員需修習規定時數的課程並通過考試方能取得證照。然而,此證照不等同於醫事人員執照。

中醫傷科推拿:中醫師執行的醫療行為

- 定義與目的:這是中醫學的一環,屬於正式的醫療行為。其目的是根據中醫經絡理論與穴位,透過專業手法作用於筋骨關節,以「恢復或改善身體機能」。

- 理論基礎:立基於數千年的中醫學理,包含解剖、經絡、氣血等完整理論體系。

- 執行人員:必須由領有國家考試執照的「中醫師」親自執行,或在中醫師指導下由相關醫事人員操作。

物理治療:現代醫學的科學實證療法

- 定義與目的:物理治療是現代西方醫學中重要的一支,屬於醫療行為。其核心在於透過科學化的「評估」,找出問題根源,並擬定具體的治療計劃,以恢復、改善或維持個案的功能。

- 理論基礎:奠基於解剖學、生理學、生物力學、神經科學等實證科學。徒手治療手法包括關節鬆動術、神經鬆動術、軟組織與筋膜按摩等多樣技術,並會搭配冷、熱、光、電、水、超音波等儀器,或運動療法來達成目標。

- 執行人員:執行者為「物理治療師」,需通過考選部舉辦的國家高等考試,取得專業證照。物理治療師的治療需基於醫生的診斷及醫囑,或在非侵入性、非屬於醫療廣告範疇下,直接對民眾提供專業建議與處理。

整脊(美式整復):在台尚未獨立立法的專業

- 定義與目的:整脊醫學(Chiropractic)源自19世紀的美國,是一門不依賴藥物或手術的替代醫學。其核心理念是透過徒手矯正脊椎與關節,使神經及骨頭與骨骼系統恢復正常運作,啟動人體自癒能力。

- 理論基礎:基於西方醫學、脊骨醫學與神經醫學,強調脊椎健康與全身功能的關聯。常會使用頓壓床、整脊槍等輔助工具。

- 執行人員與法規:雖然在美國、加拿大等國是發展成熟的醫療專業,但在台灣,目前並無正式的整脊師法規與教育體系。因此,整脊在台灣被視為醫療行為,僅限由醫師、中醫師親自執行,或由物理治療師依醫囑執行。在台北等都會區,民眾若尋求非醫事人員的「美式整復師」,將面臨極高的風險且不受法律保障。

專業資格與法規比較:一張表看懂誰能合法執行

為了讓您更清楚地分辨,我們將上述四種服務的法律地位與專業資格整理如下表:

| 項目 | 物理治療 (Physical Therapy) | 中醫傷科推拿 (TCM Tui Na) | 傳統整復推拿 (Folk Remedy) | 整脊/美式整復 (Chiropractic in Taiwan) |

|---|---|---|---|---|

| 行為本質 | 醫療行為 | 醫療行為 | 非醫療行為 (民俗調理) | 醫療行為 |

| 主管機關 | 衛生福利部 | 衛生福利部 | 勞動部、衛福部 | 無特定主管機關,歸於醫療法範疇 |

| 資格認證 | 物理治療師國家高考證照 | 中醫師國家高考證照 | 傳統整復推拿技術士證照 | 在台灣無獨立證照,需具備醫師、中醫師或物理治療師資格 |

| 執行前提 | 需醫師診斷、醫囑,或在合法範圍內獨立執行 | 中醫師親自診斷與執行 | 無需醫囑,但不得宣稱療效 | 需由醫師、中醫師親自執行,或物理治療師依醫囑執行 |

| 服務目的 | 評估、診斷、治療特定病症、功能重建 | 治療疾病、改善身體機能 | 紓解筋骨、消除疲勞 | 矯正脊椎關節、改善神經功能 |

| 健保給付 | 符合規定者可給付 | 符合規定者可給付 | 不可給付 | 不可給付 (若由醫師執行則依醫療項目) |

消費者需注意的「名稱混淆」陷阱:

消費者文教基金會曾指出,勞動部核發的「傳統整復推拿技術士」證照,其名稱中的「整復」與「推拿」二詞,與中醫傷科的醫療行為名稱相同,極易造成民眾混淆,誤以為持證者具備醫療專業背景。因此,消費者在選擇服務時,務必釐清其行為本質是「舒緩放鬆」還是「治療疾病」,切勿將民俗調理與醫療行為劃上等號。

我該如何選擇?從症狀與需求判斷

了解法規與定義後,最重要的問題是:當身體不適時,我該走進哪扇門?

情境一:單純的肌肉疲勞、工作久坐導致的肩頸緊繃

- 建議:若無特定傷害、疼痛持續時間不長,且主要需求是放鬆和舒緩,可以考慮尋找合格的傳統整復推拿所。這類服務能有效幫助肌肉放鬆,消除短期累積的疲勞。

- 提醒:選擇時應確認店家是否懸掛合法的技術士證照,並觀察環境是否乾淨衛生。過程中若技術人員使用過於劇烈、會產生劇痛的手法,或宣稱能「治好」你的某種疾病,就應提高警覺。

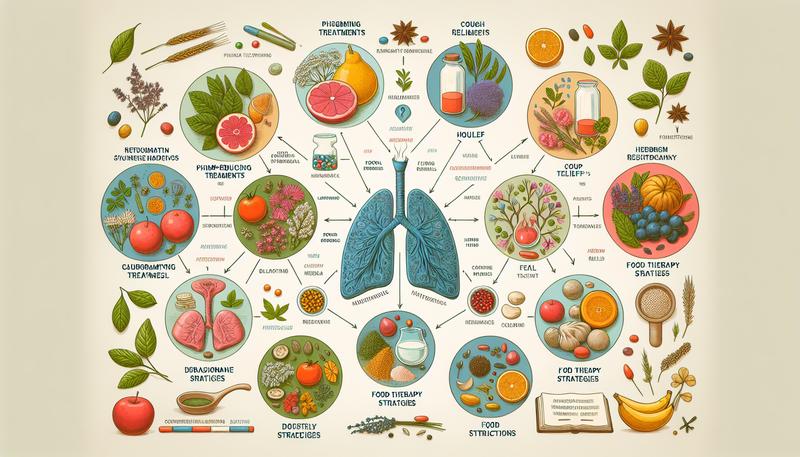

情境二:急性運動傷害、落枕、意外扭傷、持續數週以上的慢性疼痛

- 第一步:立即就醫確診! 請尋求西醫復健科、骨科的醫生或中醫傷科的協助。專業醫師能透過問診、理學檢查,必要時安排X光、超音波等影像學檢查,來確定問題的根源,例如是肌肉拉傷、韌帶撕裂、椎間盤突出還是關節炎等。

- 第二步:遵從醫囑治療。 根據診斷結果,醫師可能會開立藥物、安排物理治療,或由中醫師進行針灸、傷科推拿、刮痧、拔罐等不同治療方式。這是唯一能確保對症下藥,且在法律保障下的處理方式。

情境三:想調整體態,如骨盆歪斜、駝背、脊椎側彎

- 首選:物理治療師。 物理治療師能進行全面的身體結構與動作評估,找出導致體態問題的肌肉失衡、關節活動度受限等根本原因,並透過徒手治療、核心肌群訓練、姿勢矯正運動等方式,提供一個完整且主動的改善方案。

- 次選(需謹慎): 在醫師或中醫師的診斷與監督下,進行整復調理或相關徒手治療。切記,在台灣的法規下,沒有任何一位「美式整復師」可以合法獨立執業。尋求此類服務前,務必確認執行者的醫事人員資格。

整復前後的注意事項與潛在風險

無論選擇何種服務,保障自身安全都是最高原則。

整復前:

- 充分溝通:誠實告知您的健康狀況,包括舊傷、手術史、是否有骨質疏鬆、懷孕、心血管疾病等。

- 避免空腹或過飽:在身體舒適的狀態下接受調理。

- 穿著寬鬆:穿著舒適、有彈性的衣物,方便師傅操作與身體伸展。

- 放鬆心情:過度緊張會讓肌肉更緊繃,影響效果。

整復後:

- 輕微痠痛屬正常:身體結構經過調整後,肌肉需要重新適應,1-3天內感到類似運動後的肌肉酸痛是常見現象,但許多人也回饋在此之後獲得了更好的舒適感與睡眠品質。

- 多喝溫水:有助於促進新陳代謝,幫助身體修復。

- 充分休息:避免在調理後進行劇烈運動或搬重物,讓身體有時間整合新的平衡,進一步提升睡眠質量。

- 注意姿勢:維持正確的坐姿與站姿,才能鞏固調理的效果。

潛在風險:

不當的徒手施力是極度危險的。尤其在頸椎部位,不當的旋轉、頓壓可能傷害動脈血管,嚴重時可導致剝離、血栓,甚至引發中風。對於骨質疏鬆的患者,過大的力量也可能造成骨折。這也是為什麼再三強調「先就醫、找對人」的重要性。

常見問題 (FAQ)

Q1:整復、推拿、按摩是一樣的意思嗎?

A1: 不一樣。廣義的「整復」可泛指調理筋骨的方法。但以專業區分,「中醫推拿」和「物理治療」屬於醫療行為,由醫事人員執行,目的在治療;「傳統整復推拿」與坊間的「按摩」則屬於民俗調理或保健,目的在於放鬆舒緩,而傳統推拿的師傅或整復的師傅則非醫事人員。

Q2:整骨或推拿整復後感到更痠痛、很累是正常的嗎?

A2: 是正常的。當長期緊繃的肌肉或輕微錯位的關節被調整後,身體需要重新適應新的力學平衡,因此會產生類似深度運動後的痠痛感或疲憊感,通常1至3天內會緩解。但如果出現的是劇痛、麻木、無力或頭暈等症狀,則屬不正常,應立即就醫檢查。

Q3:傳統整復推拿要多久做一次?

A3: 這取決於您的個人狀況與需求。若是急性肌肉緊繃,初期可能一週1-2次;若作為長期保養,則可拉長至2-4週一次。最佳頻率應與您的調理師傅討論,並根據身體的回饋來調整。

Q4:傳統整復推拿或美式整復有健保給付嗎?

A4: 沒有。健保僅給付「醫療行為」。因此,只有在中西醫診所、醫院,由醫師診斷後所開立的物理治療、中醫傷科推拿等項目,才符合健保給付的範疇。任何民俗調理性質的服務,皆需自費。

Q5:在台灣找「美式整復師」安全嗎?有推薦的嗎?

A5: 這需要非常小心。如內文所述,台灣目前沒有「整脊師」或「美式整復師」的獨立法規與證照。任何宣稱以此頭銜執業的非醫事人員,都處於法律灰色地帶,民眾若發生傷害可能求償無門。

若您想體驗美式整復,可上網搜尋相關網站,但請務必透過電話或現場確認執行者本身是否具有合格的「醫師」、「中醫師」或「物理治療師」執照,並在合法的醫療場所內進行。安全永遠是第一考量。

總結:聰明就醫,安全放鬆,對自己的身體負責

腰痠背痛的處理,整復是絕非「喬一下」這麼簡單。我們應建立一個核心觀念:「醫療」與「保健」是兩條不同的路。

若您的目標是日常保健、舒緩不適感,合格的整復推拿的店家是個可行的選項。但只要涉及長期的「疼痛」、「傷害」、「功能障礙」或「疾病」,就必須踏上醫療的道路,尋求醫師的專業診斷,再由物理治療師或中醫師等醫事人員進行後續治療。

在資訊爆炸的時代,學會分辨專業資格、了解法規限制,是對自己健康最基本的保障。在考慮加入商家的會員前,務必想清楚自己的需求。切勿輕信誇大不實的療效宣傳,更不要將自己的身體交給法律保障外的未知風險。對症下藥,才是最安全、最有效的康莊大道。