在當代快速且高壓的生活步調中,對於現代人而言,我們隨時都可能面臨來自工作、學業、人際、環境等多重壓力。適度的壓力雖能提升專注與效率,但若持續處在過度緊繃的狀態,則容易引發身心不適、焦慮、憂鬱與失眠等問題。許多研究和專家建議,只要透過正確的放鬆方法,就能夠紓解壓力、安定情緒,並幫助提升生活品質。

本篇文章將從「外部環境、內在情緒、思緒想法、身體狀態」等四大面向出發,結合多種日常放鬆技巧,帶你完整了解如何透過簡單的調整,讓身心回歸平衡、找到自在舒暢的生活節奏。同時也會提及生活壓力、工作壓力、以及身體壓力在不同情境所帶來的影響,希望讓自己能在社會與家庭等多重角色中找到平衡。

一、為什麼我們需要放鬆?

1. 壓力過大影響身心健康

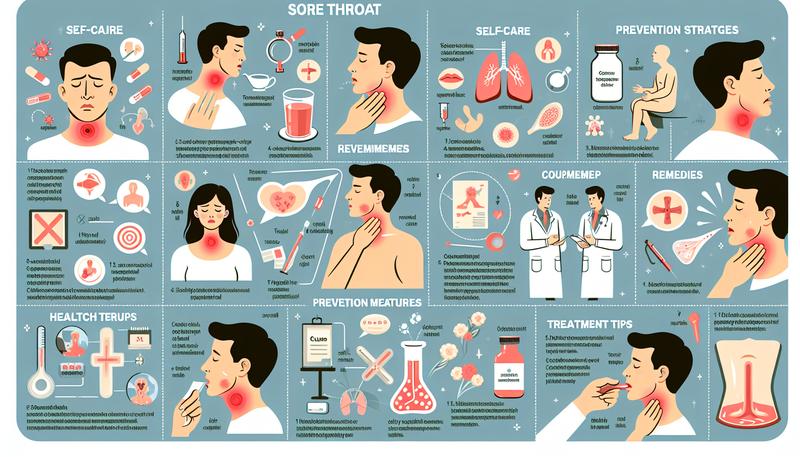

當壓力長期累積時,心理層面容易出現負面感受,如焦慮、煩躁,甚至憂鬱;生理層面則可能導致肌肉僵硬、頭痛、腸胃不適,以及免疫力下降等。學會適時放鬆有助舒緩焦慮緊繃,維持身心健康,同時也能穩定血壓、調整心率。對人體而言,舒緩的過程更能維護神經系統的平衡。

2. 過度緊張削弱生活品質

無論是工作效率或生活品質,若持續處在高壓下,反而容易使專注力與執行力下降,繼而影響對未來的自信心與人際關係。在這種情況下,適當放鬆能幫助我們在面對複雜情境時,更平衡地做出決策,並減少與他人的衝突。這也突顯放鬆的重要性,因為保持放鬆才能減少現象性的負面感受擴散。

3. 調節情緒並增加幸福感

放鬆練習常結合呼吸、覺察等元素,能幫助調控自主神經,釋放身體的壓力反應,同時促進快樂荷爾蒙(如內啡肽、催產素)分泌。長期下來,不僅能抗壓,也能增進心理韌性,提升幸福感。透過舒緩的過程,人們可以更敏銳地感覺自身精神狀態的變化,更有效地面對日常挑戰。

二、造成緊張的四大面向

根據多篇針對壓力源的研究與實務經驗,我們大致可將引起緊張與不適的因素分為「外部環境、內在情緒、思緒想法、身體狀態」四大面向。

外部環境

- 雜亂或吵雜的空間:高敏感族群通常較易受到環境中聲音、光線、人群等刺激干擾,而長期暴露於凌亂且資訊量過多的場所,往往暗中累積壓力。

- 人際互動與工作氛圍:辦公室政治、緊湊的工作節奏與人際衝突,也可能成為重大壓力來源。適度調整辦公座位或配置放鬆輔具,能帶來有效的環境淨化效果。

內在情緒

- 情緒長期壓抑:有些人習慣將不滿、煩躁等情緒藏在心裡,時間一久,堆積的情緒難以排解,就會引發焦慮、憤怒或抑鬱。

- 情緒無處表達:缺少安全的宣洩管道,會導致負面能量無法有效流動,進而干擾日常生活。

思緒想法

- 過度擔憂未來:包含對自己要求過高、對未來充滿不確定性的焦慮,以及反覆思考人際或工作問題,使大腦長期處於高耗能狀態,造成失眠或難以集中注意力。

- 自我否定:當思緒持續負面、懷疑自身價值,往往使人難以放鬆,負面循環也讓壓力不斷升溫。

身體狀態

- 疾病與不適:身體的疼痛、不適感以及慢性疾病,都會讓人變得煩躁、焦慮,進而干擾情緒平衡。

- 緊張姿勢:面臨壓力時,肌肉會自動繃緊。長期下來不但易出現肩頸痠痛、頭痛,也更難放鬆入睡。

三、四大面向對應的放鬆方法

在瞭解壓力的四大面向後,我們可以從相對應的角度,來選擇更有效的紓壓方式。下面以表格方式整理「面向與放鬆核心」的對應。

| 面向 | 放鬆重點 | 具體作法範例 |

|---|---|---|

| 外部環境 | 優化周遭環境,減少感官刺激 | 1. 清理房間與工作區域,降低雜物與噪音。

2. 使用香氛或淨化氣場的產品,如晶石、水晶等。 3. 改善光線,調整居家或辦公室的燈色。 |

| 內在情緒 | 覺察情緒來源,適度表達和釋放 | 1. 寫下當下的感受或與信任對象傾訴。

2. 允許自己哭泣或大笑,讓情緒自由流動。 3. 接納焦慮或憤怒,並尋求心理諮商或支持團體。 |

| 思緒想法 | 專注當下、轉換思考模式 | 1. 正念冥想、靜坐,專心於呼吸。

2. 列出每日感謝清單,培養正面思維。 3. 透過寫日記整理想法,學習「暫停」負面思緒。 |

| 身體狀態 | 放鬆肌肉、防止過度繃緊 | 1. 做舒緩運動,如伸展、瑜伽、太極拳。

2. 按摩、泡熱水澡或做針灸。 3. 養成規律的作息與運動習慣。 |

四、推薦的多元放鬆技巧

(一) 15 種日常放鬆小技巧

- 定期、長期冥想

每天剛起床時花 5~10 分鐘冥想,讓心神穩定,用一種平靜的狀態開啟新的一天。

- 泡熱水澡

溫度適宜的熱水能促進血液循環,幫助肌肉鬆弛,為情緒帶來安撫的效果。

- 維持正常作息

固定的睡眠與起床時間,能幫助身體建立穩定的生理時鐘,降低焦慮感。

- 伸展身體

久坐或情緒緊張時,簡單的伸展操可減少肌肉酸痛,也能短暫轉移注意力。

- 按摩身體

搭配精油或乳液按摩,尤其放在容易緊繃的肩頸和後背,放鬆效果明顯。

- 聽音樂放鬆

選擇舒緩或有節奏感的音樂,能安撫神經,但長期穩定仍需配合其他策略。

- 打造生活儀式感

以香氛、蠟燭或簡單的晨間儀式開始一天,如靜坐 5 分鐘、泡杯好茶等,提升幸福感。

- 運動放鬆

規律的有氧運動能刺激腦內啡分泌,舒壓並提升自信;可選擇慢跑、健走、腳踏車等。

- 與人互動

與朋友或家人分享感受、聊天、擁抱等可提供情感支持,避免陷入負面情緒循環。

- 列出感謝名單

每天寫下至少三件你想感謝或覺得美好的事情,為心中注入正面能量。

- 面對壓力時適時暫停

在衝突或壓力事件中,先停頓幾秒做深呼吸,能防止情緒升溫,並改善判斷。

- 運用呼吸放鬆

可搭配數呼吸或腹式呼吸,把注意力集中在「吸-停-吐-停」的節奏上。

- 到戶外走動,感受當下

曬曬太陽、感受微風,或認真品嚐食物的味道,都能回到此時此刻,減少憂慮。

- 寫心情日記

利用 5~10 分鐘將心情寫下,把雜亂的思緒在字裡行間釐清。

- 允許自己哭泣

哭泣被證實是身體的自然自癒機制,能釋放負面能量,之後才能更輕鬆地面對問題。

(二) 10個迅速放鬆的小妙方(「一分鐘紓壓」參考)

- 深呼吸

心煩時可嘗試「4 秒吸氣、6 秒吐氣」,並重複數回,以協助身心達到平靜。

- 聽音樂或看鮮豔色彩

開啟一首自己喜歡的音樂或看些色彩鮮明的圖片,有助於轉移焦點並穩定情緒。

- 到戶外呼吸新鮮空氣

走到陽台或戶外,遠眺天空,吸幾口新鮮空氣,能降低身心負擔。

- 手部按摩

輕揉手掌、手指關節,促進末梢循環,5 分鐘就能顯著減少壓力。

- 跟動物相處

擁抱家中的寵物或觀看動物可愛影片,提升體內催產素,帶來療癒感。

- 花草茶

洋甘菊、薰衣草、檸檬香蜂草等,溫熱的花草茶能舒緩焦躁情緒。

- 坐搖椅或輕晃動作

習慣坐在辦公椅上,可輕輕晃動幾下,有助刺激腦內啡分泌,情緒更穩定。

- 調整體態

改變僵硬的坐姿或頸部姿勢,讓背部打直,自信與好心情也更容易產生。

- 擁抱

和家人、同事或友人來個簡短擁抱,能即時緩解焦慮與壓力。

- 寫下關鍵字

用紙筆記錄此刻最大的壓力是什麼,想想原因與解決方案,幫助心中釐清思緒。

五、進階的放鬆技巧與輔具

1. 肌肉放鬆訓練

又稱「漸進式肌肉放鬆法」,透過先刻意繃緊肌肉再釋放的方式來覺察差異,逐步放鬆全身。

步驟示範:

- 坐在有靠背的椅子或躺在瑜伽墊上,雙眼輕閉;

- 先握拳、伸直手臂,使手臂肌肉用力約 5~10 秒,再放鬆;

- 按順序將肩頸、臉部、腹肌、腿部等區塊逐步重複「繃緊-放鬆」;

- 全套練習約10分鐘,最後保持全身放鬆 5~10 分鐘,靜靜感受身體的輕鬆狀態。

2. 正念與靜坐

正念(Mindfulness):將注意力專注於當下的感知,如呼吸節奏、身體觸感等,而不對念頭做批判或批評。

靜坐:可採坐姿或半跏趺,保持背脊挺直,眼睛微閉,將注意力放在吸氣與吐氣上。若雜念出現,也僅是接受,不需特地排斥。

3. 輔助工具或環境佈置

有些人會運用香氛、精油、能量水晶、撓場科技或音樂療法來幫助放鬆。例如使用薰衣草、佛手柑、檀香等香氣的擴香器,以及能淨化空間能量的水晶或金字塔結構產品,協助營造安定氛圍。

4. 瑜伽與太極拳

這兩類練習同時結合柔和的動作與呼吸節奏,既能舒緩肌肉緊繃,又能帶來身心靈的平衡。許多瑜伽體位法都適合初學者,例如「嬰兒式」「山式」等,用於伸展與放鬆肩頸。這些肢體動作能幫助調節神經系統,進而提高整體身心狀態。

圖片來源:getty images

常見問題(FAQ)

Q1:我常常在辦公室感到壓力爆表,有沒有簡單快速的放鬆方法?

A:可以嘗試「一分鐘紓壓法」,例如:深呼吸與伸展。當感到緊張時,先深吸氣 4 秒、吐氣 6 秒,反覆數次能幫助大腦平靜;同時做簡單的肩頸和背部伸展,可讓血液循環順暢、放鬆肌肉。

Q2:我對氣味很敏感,能否使用香氛來舒壓?

A:非常適合。香氛能透過嗅覺刺激,帶來輕鬆愉悅的情緒,不過要留意香味的濃度。若對特定香氣過敏,可以選擇較溫和的植物香氣,像是薰衣草、洋甘菊等。

Q3:每天回家都覺得很累,卻無法放鬆入睡,該怎麼辦?

A:首先檢視睡眠環境:是否安靜、昏暗、溫度適宜。睡前 1 小時避免過度刺激的大腦活動,可聽輕音樂或做漸進式肌肉放鬆。若長期失眠,建議尋求專業醫療諮詢,確認是否有失眠或焦慮症狀。

Q4:情緒緊繃時,我容易爆發或大哭,這算不算不健康?

A:允許自己表達情緒是健康的做法,但前提是要以安全、適度的方式進行。建議事後找人談談,或用紙筆寫下感受。若你發覺情緒失控頻率明顯增加,且影響日常生活,可以考慮諮詢專業心理師。

Q5:每天跑步 20 分鐘真的能舒緩壓力嗎?

A:是的。運動時大腦會釋放內啡肽,這種物質能讓身心愉悅且放鬆。若你不習慣跑步,也可選擇快走、踩飛輪、做瑜伽或太極拳。重點是穩定規律地執行,有助長期紓壓。

總結

放鬆並非一蹴可幾,而是需要不斷練習與調整的過程。根據環境、情緒、思緒、身體的不同面向,我們可以選擇合適的放鬆方式,包括:用香氛營造舒緩的環境,透過正念冥想或肌肉放鬆法穩定情緒,利用寫日記或打坐來安定思緒,最後以規律運動和健康作息維持身體平衡。

只有真正了解自己當下的需求,並持之以恆地實踐,才能在生活各種壓力面前自如應對、保有舒暢自信的身心狀態。